高級人間ドックや会員制人間ドックと一般の人間ドックの違いとは?|費用やサービス内容、入会方法を解説

健康経営に取り組む企業が増えていることもあり、人間ドックへの関心が高まっています。

人間ドックと聞くと、一般的な健康診断のように不特定多数の利用者が次々と検査を受けるというイメージが強いですが、高級人間ドックや会員制人間ドックとよばれるサービスもあります。

本記事では、一般的な人間ドックと、高級人間ドック、会員制人間ドックは何が違うのか、費用やサービス内容などもあわせて紹介します。

人間ドックの種類

一口に人間ドックといっても、多くの医療機関で受けられる一般的な人間ドックだけでなく、高級人間ドックや会員制の人間ドックといった種類も存在します。

それぞれどのような違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。

一般的な人間ドック

一般的な人間ドックとは、もっとも多くの方が受診している人間ドックです。

通常の健康診断よりも健診項目は多く、およそ50〜100項目程度を検査します。

検査の日程は半日程度の場合が多く、検査結果は後日自宅へ郵送されます。

高級人間ドック

高級人間ドックとは、一般的な人間ドックよりも検査内容が充実し、医療機関独自のアメニティサービスや高級な食事などが充実したコースです。

医療機関によってもサービスの内容は異なりますが、多くの場合、プライバシーが確保された特別室が設けられています。

また、一般的な人間ドックでは用いられることが少ない最新鋭の医療機器が使用されたりと、検査の精度も高い傾向があります。

高級人間ドックは日帰りのコースもあれば、検査内容によっては1泊2日程度の日程で行われることもあります。

会員制人間ドック

会員制人間ドックは、高級人間ドックと同様に特別なサービスが充実し、プライバシーも確保されています。

また、医療機関によっては最新鋭の医療機器で詳細な検査も可能です。

高級人間ドックとの最大の違いは、会員一人ひとりにメディカルチームや顧問医がつき、検査の後も継続して健康管理を行う点にあります。

万が一、病気が見つかった場合にはその医療機関で治療を受けられるほか、状態によってはほかの医療機関へ紹介することもあります。

そのため、一般的な人間ドックや高級人間ドックのように検査料金を支払えば受けられるというものではなく、高額な入会金と年会費を支払わなければなりません。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

検診内容の違い

人間ドックの種類によっても検診内容に違いが見られます。どういった検診を行うのか、3つの人間ドックの種類に応じて詳しく解説しましょう。

一般的な人間ドック

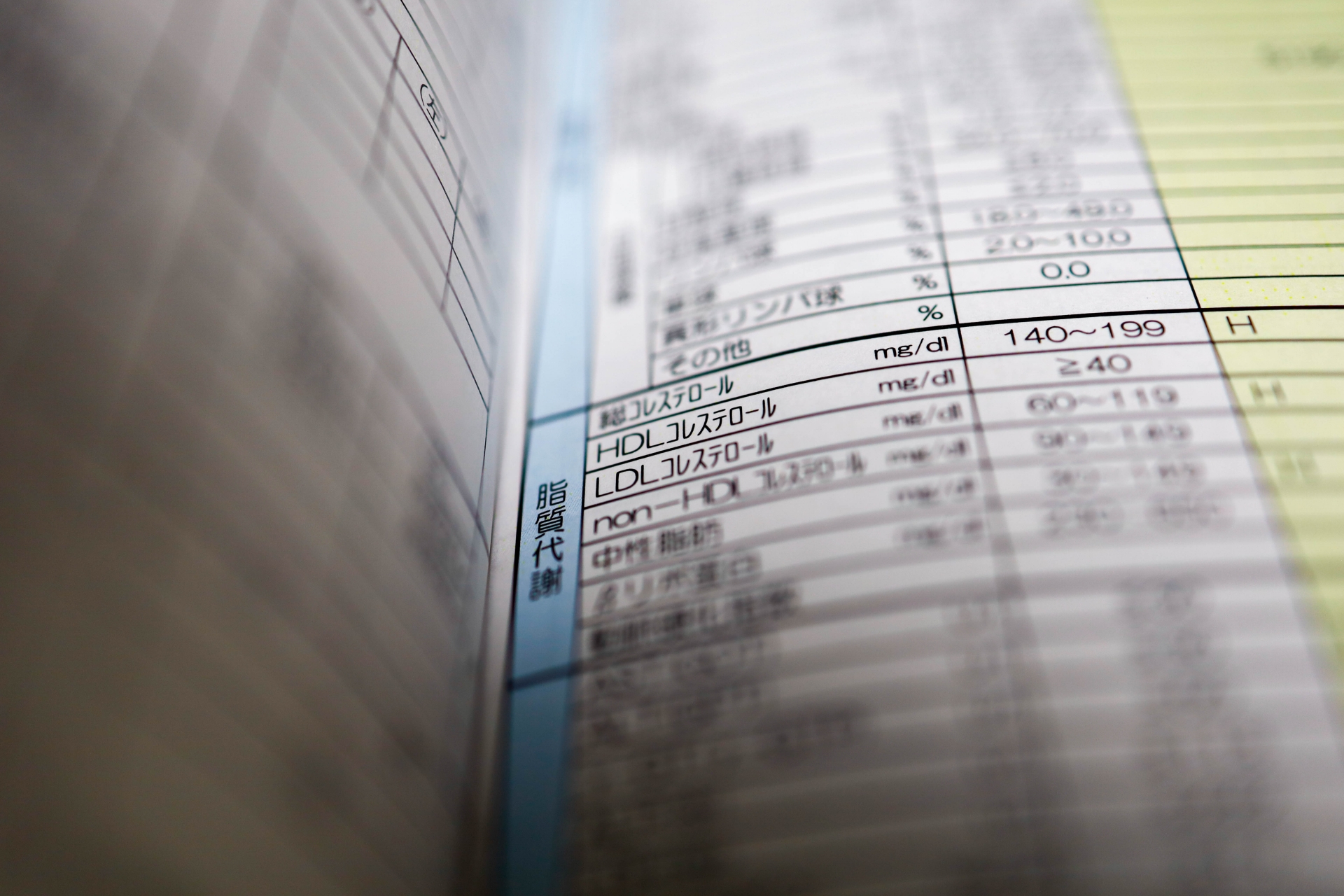

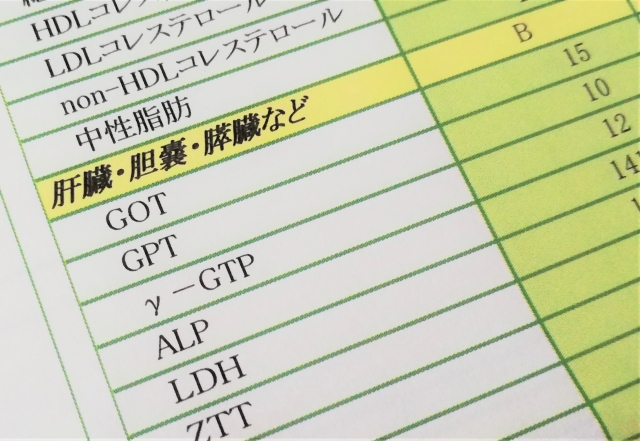

一般的な人間ドックで共通して受けられる項目としては、以下の内容が一般的です。

- 1.内科診察

- 2.身体計測

- 3.眼底・眼圧検査

- 4.肺機能検査

- 5.腹部超音波

- 6.聴力

- 7.心電図

- 8.胃部X線または胃カメラ

- 9.胸部X線

- 10.検尿

- 11.検便

- 12.血液検査

上記に加えて、オプションとしてマンモグラフィ検査や婦人科検診、前立腺腫瘍マーカーなどの検査を受けることもできます。

高級人間ドック

高級人間ドックは医療機関が独自で提供している検査も多いため、必ずしも共通の検診内容とはいえません。

一般的な人間ドックでの項目以外では、代表的なものに以下があります。

-

- 1.頭部MRI

- 2.甲状腺超音波

- 3.マンモグラフィ検査

- 4.骨粗鬆症検査 など

会員制人間ドック

会員制人間ドックも高級人間ドックと同様、医療機関が独自で提供している検査が多くあります。

検査項目自体は、一般的な人間ドック、および高級人間ドックで行われている内容とほとんど同じですが、最新の検査機器を利用できる場合も多く、より高度で精密な検査が可能です。

さらに、会員制人間ドックならではのさまざまな付加サービスを提供しているところも少なくありません。

付加サービスの詳細は「会員制・高級人間ドックの特徴」で紹介します。

費用や値段の違い

人間ドックの種類によっても検査にかかる費用は大きく異なります。

一般的な人間ドックと高級人間ドック、そして会員制人間ドックの費用相場をそれぞれ紹介しましょう。

一般的な人間ドック

一般的な人間ドックは検査内容やコースによっても変わりますが、半日程度の日帰りであれば3〜6万円程度が相場です。

会社員の場合、一般的なコースや検査内容のみ会社負担とし、社員の希望によって追加の検査を行う場合には差額分を自費で支払う場合が多いようです。

高級人間ドック

高級人間ドックの場合は、日帰りコースの場合で10万円程度、1泊2日のコースで15〜20万円程度が相場となっています。

医療機関によっては、会員登録をすることで割引を受けられるところも多いようです。

会員制人間ドック

会員制人間ドックは、一般的な人間ドックや高級人間ドックのように、1回あたり◯万円という費用がかかるものではありません。

まず、初回に入会費を支払い、その後毎年年会費を支払うことで人間ドックを受けられます。

費用は医療機関によっても異なりますが、入会費で150〜300万円、年会費は50万円程度が相場となっています。

会員制・高級人間ドックの特徴

高級人間ドックや会員制人間ドックでは、一般的な人間ドックにはないさまざまな付加サービスが提供されています。

どういったサービスが受けられるのか、代表的なものをいくつか紹介しましょう。

高級人間ドックの特徴

高級人間ドックでは、以下のような付加サービスを利用できます。

- 1.高級レストランでの食事

- 2.プライバシーが確保された個室の利用

- 3.会員専用の通路

- 4.専任のコンシェルジュ

不特定多数の利用者がいる一般的な人間ドックとは異なり、プライバシーが確保されているほか、検査の際に待ち時間がないことも大きな魅力といえるでしょう。

会員制人間ドックの特徴

会員制人間ドックでは、以下のような付加サービスを利用できます。

- 1.管理栄養士による継続的な食事指導

- 2.アンチエイジング治療

- 3.最新の医療機器、治療法による施術

会員制人間ドックは、検査だけでなく食事指導やアンチエイジング治療など、継続的にさまざまな医療のサポートを受けられるのが最大の特徴といえます。

会員制・高級人間ドックが富裕層や経営者に人気な理由

会員制人間ドックや高級人間ドックは、一般的な人間ドックに比べて検査費用が高額です。

そのため、特に富裕層や企業経営者に向けたサービスといえるのですが、なぜこういった人間ドックが支持を集めているのでしょうか。

大きな理由のひとつに、会員のプライバシーが確保されていることが挙げられます。

経営者の健康状態というのは、ときに企業経営に大きな影響を及ぼします。

「経営者が大病を患っている」、「健康状態に不安がある」という情報が外部に漏れた場合、株価に影響します。

そのため、特にセンシティブな情報である健康状態が万が一外部に漏れないよう、高い費用を支払ってでも会員制人間ドックや高級人間ドックを受けたいというニーズが高いのです。

会員制・高級人間ドックの入会方法について

会員制人間ドックや高級人間ドックを受けるためには、入会手続きを経る必要があります。

各医療機関が用意している申込書や、入会金を支払うための口座振替依頼書などに記入した後、それぞれの医療機関で審査が行われます。

審査に通過した場合、入会金と初年度年会費を支払い、人間ドックを受診できるようになります。

自分に合った人間ドックの選び方

自分に合った人間ドックを選ぶためには、主に以下の3つのポイントを念頭に置いておくことが重要です。

- 1.どのような検査項目に対応しているか

- 2.予算内に収まるか

- 3.人間ドックを行う医療機関

特に重要なのが、どのような医療機関で人間ドックを行うのかということです。

検査の結果、万が一深刻な病気が見つかった場合に備え、レベルの高い医師による診療を担保できる大学病院や、契約医療機関で人間ドックを受けることが理想的といえるでしょう。

BeMEC倶楽部の人間ドックは大学病院が共同で作り上げた高級会員制人間ドックサービスを提供

BeMEC倶楽部では、大学病院との共同でつくり上げた高級会員制人間ドックを提供しています。

その人にとってどのような検診が理想的なのか、具体的なメニューを提案し、できるだけ身体に負担をかけないよう配慮します。

また、専任の看護師がつき人間ドックの予約を代行してくれたり、検診後に異常や気になることがないか連絡をし、万が一の際には提携の医療機関や医療顧問とのカウンセリングも調整します。

また、BeMEC倶楽部ではもともと名医紹介サービスを提供しているため、病気が見つかった場合には無料でトップ名医の紹介を受けることもできます。

まとめ

高級人間ドックや会員制人間ドックは、一般的な人間ドックとは異なりプライバシーが確保され、健康情報が外部に漏れる心配もなく安心して受診できるメリットがあります。

経営者にとっては便利なサービスといえますが、万が一に備えて適切な治療を受けられる医療機関を選ぶことも重要です。

女性が罹患する最も多い癌、乳癌。~早期発見は自分の身体を知ることから(後編)~

大阪大学大学院外科学講座では、国立大学の外科教室のなかで乳腺、甲状腺外科に特化した診療を初めて開始し、国内最高レベルの診療・研究・教育を行っている。 島津研三教授は、乳癌手術のセンチネルリンパ節生検、ローテーションフラップによる整容性を重視した温存手術などの分野で先進的な診療・研究に取り組んできた実績を持つ。

全国屈指の診療、研究レベルの同大学で教授を務める島津教授に、FeliMedix株式会社代表取締役社長小野さゆりが、乳癌の早期発見の重要性や診療、治療ついてお話を伺いました。

紹介

- 氏名:島津 研三(しまず けんぞう)

- 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 教授

- 1994年 大阪大学医学部医学科卒業

- 1996年 東京都立駒込病院外科 医員

- 2003年 JCHO大阪病院外科 医長

- 2006年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 特任助教

- 2007年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 助教

- 2012年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 講師

- 2020年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 教授

- 氏名:小野 さゆり(おの さゆり)

- FeliMedix株式会社 代表取締役社長

- 薬剤師

- 1981年 明治薬科大学薬学部卒業

- 1983年 明治薬科大学大学院(修士課程)卒業(薬学修士)

- 1983年 バイエル薬品(開発部)入社

- 1986年 高知北病院薬剤部勤務

- 1988年 高知医科大学(現高知大学医学部)第一解剖学教室 実験助手

- 2011年 龍雲堂Sally薬房開設(高知県)

- 2018年 Sally東洋医学研究所開設(東京都)

- 2020年 現職

①名医よりもチーム医療が必要とされる理由

②乳癌診療の最新の治療法について

③乳癌患者に島津先生が伝えていることとは

④大阪大学病院の先進的な取り組みについて

名医よりもチーム医療が必要とされる理由

小野社長:

乳癌診療における高度専門医療の重要性についてお教えください。

島津先生:

20~30年前であれば、優れた先生が病院に1人居れば良い治療ができるとされていました。でも、今はそうではないのです。

名医よりも大事なのがチーム医療です。例えば、乳癌の手術は、一昔前までは温存手術がきれいにできることが名医と言われる1つの条件でした。ところが今は優れた再建手術の技術があります。ですから、外科と形成外科との連携が非常に重要です。乳腺の名医が一人居ただけでは良い治療は成り立たないのです。

抗癌剤に関しても、腫瘍内科医との連携が重要です。乳腺の外科医も正しく薬を扱うことはできますが、腫瘍内科医のレベルは格段に違います。これまで外科医だけでやっていたことを、腫瘍内科医を入れることでより良い化学療法が患者さんに提供できます。

さらに、化学療法をスムーズに進めようと思ったら、患者の状態を的確に判断できる優れた看護師が必須です。複雑な薬の副作用を理解している薬剤師も必要です。予防的乳癌に関してはカウンセリングを行うカウンセラーが欠かせません。きちんとした病院とは、いかにチーム医療がしっかりできているかどうかだと思います。これから大切なのは名医だけではなく、チーム医療が重要な時代です。

関連コラム記事

乳癌診療の最新の治療法について

小野社長:

ご専門の乳癌診療における最新の治療法についてお聞かせください。

島津先生:

当院では、オンコプラスティックサージャリーを行っています。乳腺外科医が単独で行うのは温存手術、形成外科医が行うのが再建手術ですよね。その中間的な手術です。多くの量を切除する場合に、乳腺を上手くローテーションさせるのですが、再建するほどではない方に施しています。再建に比べると体への負担が軽減でき、かつ従来の温存手術よりも美容の面で優れていると手術と言えます。

ラジオ波熱焼灼療法を実施している施設もありますが、当院ではラジオ波治療は、まだエビデンスに乏しいため行っていません。また、ロボット手術と言うと、基本的には内視鏡の手術ということになります。乳腺の場合は表面の手術であるため、あまり定着しないと思いますが、患者さんのニーズがあるようなら、それに応じて取り組んでいくつもりです。

小野社長:

乳房切除と温存のそれぞれのメリット、デメリットについて先生のお考えをお聞かせください。

島津先生:

乳房切除と温存手術のどちらかが良い悪いという話ではなく、個々の症例に応じて適切に行うことが重要です。温存手術のメリットは、乳房が綺麗に残って美容面が良いことです。腫瘍が小さければ小さいほど良く、さらに乳首から離れていて脇に近い場所にある方が残った乳房の形が良いです。

デメリットもあります。綺麗にできるということは、切除しなかった部位がたくさん残っているということです。残った部分の中に新たな小さな癌があることもありますし、乳房内の再発の可能性もあります。放射線を当てなかったら、約20%は乳房内で再発すると言われています。ただし、放射線を当てることでそれが5%まで減少します。

このようにお話すると温存手術は切除手術に比べ再発しやすく、治りが悪いのではないかと思うでしょう。実は一緒なんです。温存術と乳房切除は、山ほど臨床比較試験を行っていますが、生命に関する治り方は同じです。乳房内の再発は関係ないのか?と気になるところだと思いますが、乳房に再発した時点で切除したら、治る率はほぼ一緒です。

関連コラム記事

乳癌患者に島津先生が伝えていることとは

小野社長:

乳癌患者の身体的、精神的ケアは、具体的にどのようにされていますか?

島津先生:

病は気からだと思っていますから「治りますよ」と伝えています。実際、85~90%が治るわけですしね。万が一再発しても、5年は余裕で乗り切れるという話をします。もっと良い薬が出てきたら、もっと長く生きられます。1番は前向きに言うということです。患者さんには情報を正確に伝える必要がありますが、そもそも治療が進歩しているのだから、大概治りますと伝えます。若い医師には「『任してください』、と自信を持って言えないとあかんで!」とよく話しています。

脱毛には、ちゃんと逃げ道があります。実は、脱毛ほど後腐れのない副作用はありません。脱毛は悲しいことですが、2年後にはそこそこ、5年後には髪は完全に戻ってきますし、それまではウィッグやかつらでの対応が可能です。副作用で困るのは、手足のしびれです。それに対する薬も出てはいますが、なかなか難しいです。ですので、手や足を冷やし、血液の巡りを悪くすることで抗癌剤がその間だけいかないようにします。簡単なことですが、副作用がある程度緩和されます。

関連コラム記事

大阪大学病院の先進的な取り組みについて

小野社長:

乳腺・内分泌外科学講座として、どのような取り組みをされているのでしょうか。

島津先生:

大阪大学医学部附属病院未来医療開発部未来医療センターの中で遺伝子治療学の講座の先生と、予後の悪い乳癌の原因となる細胞外マトリックスに対する抗体のファースト・イン・ヒューマン試験の臨床試験を来年から行う予定です。

研究に関しては、大阪大学で学んでもらう人にはハイレベルなことに取り組んでほしいと思っています。半分は当教室内で、半分は他の基礎系の講座に行き研究をしてもらっています。その一つが脂肪の再生医療です。ロート製薬の間葉系幹細胞から作った脂肪を再建に生かせないかと考えています。未来の治療として、オーダーメードにて再生医療で作った脂肪を、切除した部分に入れることで、侵襲なく再建を行うことを考えています。

CAR-T(カーティ)療法というものがあります。骨髄の癌の治療として、癌にだけ付く抗体を見つけて、その抗体とT細胞を活性化する薬をくっ付けるんです。白血病ではもう保険適用になっている治療ですが、それを乳癌でできたら良いと思っています。血液中の癌から染み出したDNAを検出して、再発を早期に見つける研究もしています。

未来の医療は多分、手術をしなくなると思います。最初に化学療法をして癌が完全に消失したことを外から見てはっきり断定することができたら、手術がない乳癌治療に変化していくでしょう。変化を起こすのが大阪大学の使命だと思っているので、そのための研究を行っていこうと思っています。

小野社長:

本日はお忙しいところを、乳癌の疫学、検診の重要性と女性が普段から気を付ける点、さらには、最新の治療法や副作用への対処法、大阪大学乳腺・内分泌外科学講座での診療と研究の最新のトピックスなど、多岐に渡りお話下さり興味深く拝聴させて頂きました。

弊社では今後も大阪大学と連携させて頂きながら、患者さまのために高度専門医療のお手伝いが出来るよう「BeMEC(ビーメック)名医紹介サービス」の充実を図っていきたいと考えております。

本日はありがとうございました。

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

名医とは?BeMECが考える名医の3つの定義

BeMECが考える名医とは

治療症例数(手術件数)・技術・論文数や学会内の評価を総合的に判断し、患者に真摯に向き合う人間力を持ち合わせ、専門分野の教授が推薦する日本TOP名医に相応しい医師だと考えます。

①医療技術の差

トップ名医の治療は何といっても圧倒的に高い医療技術です。

一般的な医師が検査をしても病気の発見が難しい場合、名医に診てもらうことで早期発見につながり、重篤な状態になる前に命が助かる可能性もあります。

また、画像、血液検査などのデータだけでなく、患者さんの身体に直に触れことで感じる名医だからこその直観が、治療に大きな違いをもたらします。

②治療選択肢の差

同じ病気でも病状は一人ひとり異なるため、治療法も変わります。

医師や病院が変われば、患者様に提供できる治療の質や内容も異なります。

トップ名医であれば、他の病院で難しいと言われた治療も可能になる可能性があります。

関連記事:東大病院の人間ドックの4つの特徴

③経験値の差

他の専門医でも対応が難しい症例を数多くこなしてきているのがトップ名医です。

それだけに、知識量の多さはもちろんですが、長年の経験から得られた鋭い洞察力の高さが違います。

できることとできないことを的確に見極め、患者にとってよりリスクの少ない術式や治療法を提案することができます。

BeMECは日本トップ名医の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

まとめ

テレビや雑誌、新聞などのメディアに多く登場している医師だけが名医とは限らず、日々医療現場で活躍している医師のなかにも名医は存在します。

かかりつけ医からの紹介状をもらったり、名医検索サイトや医師紹介サービスなどを利用する方法もあるため、自分自身にとって最適な方法を検討してみましょう。

東大病院の人間ドックの4つの特徴

①検診の質

検診の質は、検査・診断をする医師のレベルによって異なります。

いくら最新の検査機器を導入していても、医師のレベルが違えば超初期の異常に気付けるかどうかが変わってきます。

東大病院で最先端治療に携わり、早期の病変を多く診ている現役の医師だからこそ、超初期の異常も発見できる可能性が高いといえます。

また、疾患・異常が見つかった場合は、各診療科の専門分野の医師との連携を取って動けることも強みです。

もちろん、人間ドックで使用する機器は東大病院で検査・治療に使用されている最新鋭の医療機器なので、その点もお薦めできる重要なポイントだと思います。

②丁寧な問診と検査説明

看護師による問診では、じっくりと話を聞いてくれて、丁寧に説明してくれます。

人間ドックを初めて受ける方でも安心して受診することができます。

③豊富なオプション検査項目

あらかじめ決められている検診コースの選択ではなく、自分でオプション検査を選択できるます。

全身をチェックしたい方にはもちろん、特定の疾患や臓器のチェックを重点的に行いたい方、基本の検診だけで終えたい方など、様々なニーズにあわせて検査項目を追加し受診することができます。

あまり一般的には気にされていない方が多いように思いますが、画像検査での放射線、内視鏡検査での臓器を傷つける可能性など、検査を受けることによるリスクもゼロではありません。

自分にとって優先度の低い検査は除き、必要な検査項目に絞って受診できることもメリットだと思います。

④落ち着いた空間での検診

15階という眺望の素晴らしいフロアで検診を受けることができます。

また受付から検診フロアまでの空間づくりが、リラックスして過ごせるよう配慮されています。

BeMECは日本トップ名医の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

まとめ

テレビや雑誌、新聞などのメディアに多く登場している医師だけが名医とは限らず、日々医療現場で活躍している医師のなかにも名医は存在します。

かかりつけ医からの紹介状をもらったり、名医検索サイトや医師紹介サービスなどを利用する方法もあるため、自分自身にとって最適な方法を検討してみましょう。

女性が罹患する最も多い癌、乳癌。~早期発見は自分の身体を知ることから(前編)~

大阪大学大学院外科学講座では、国立大学の外科教室のなかで乳腺、甲状腺外科に特化した診療を初めて開始し、国内最高レベルの診療・研究・教育を行っている。

島津研三教授は、乳癌手術のセンチネルリンパ節生検、ローテーションフラップによる整容性を重視した温存手術などの分野で先進的な診療・研究に取り組んできた実績を持つ。

全国屈指の診療、研究レベルの同大学で教授を務める島津教授に、FeliMedix株式会社代表取締役社長小野さゆりが、乳癌の早期発見の重要性や診療、治療ついてお話を伺いました。

紹介

- 氏名:島津 研三(しまず けんぞう)

- 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 教授

- 1994年 大阪大学医学部医学科卒業

- 1996年 東京都立駒込病院外科 医員

- 2003年 JCHO大阪病院外科 医長

- 2006年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 特任助教

- 2007年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 助教

- 2012年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 講師

- 2020年 大阪大学大学院外科学講座 乳腺・内分泌外科 教授

- 氏名:小野 さゆり(おの さゆり)

- FeliMedix株式会社 代表取締役社長

- 薬剤師

- 1981年 明治薬科大学薬学部卒業

- 1983年 明治薬科大学大学院(修士課程)卒業(薬学修士)

- 1983年 バイエル薬品(開発部)入社

- 1986年 高知北病院薬剤部勤務

- 1988年 高知医科大学(現高知大学医学部)第一解剖学教室 実験助手

- 2011年 龍雲堂Sally薬房開設(高知県)

- 2018年 Sally東洋医学研究所開設(東京都)

- 2020年 現職

①増加する乳癌患者とその背景について

②乳癌検診による早期発見・治療を行うことが重要

③ブレストアウェアネスの重要性について

増加する乳癌患者とその背景について

小野社長:

乳癌患者の最近の動向について、お伺いいたします。

島津先生:

私が生まれた1967年時点の乳癌患者数は1万人でした。私が54歳になった現在では10万人程に増加しています。現在は9人に1人の方が乳癌になっています。2000年ごろの予想では13人に1人になると言われていましたから、それを上回るスピードで増加しました。

問題は若年層の発症が依然多いことです。2010年頃まで、年齢のピークは40代後半でした。現在、罹患率は30歳台後半から増加し始め、40歳台後半から50歳台前半でピークになります。そして、60歳台前半で再びピークを迎える傾向があります。

小野社長:

乳がん患者数が増加している要因には、乳製品等の食事が関係しているのでしょうか?

島津先生:

その通りです。昭和後半から平成の30〜40年で乳癌患者が増加し続けた背景には食生活の変化があります。戦後間もない頃は、卵焼きはご馳走でした。しかし今は安価で卵焼きが買えますし、毎日のように牛乳や卵、肉類を食べます。

乳癌の7割はホルモン感受性と言い、女性ホルモンで増えます。栄養状態が良くなったことで、初潮が早く、閉経が遅くなり、生理(高エストロゲンの状態)が長く続くようになりました。肉や脂質の多い食事が増えて女性ホルモンを浴びる期間と量が増えたことが1番の原因です。また、ストレスも関係します。シフトで働く人や保育士、教師等はストレスが多いことで、より乳癌にかかりやすいというデータもあります。

関連コラム記事

乳癌検診による早期発見・治療を行うことが重要

小野社長:

日本の乳癌検診受診率(47%)は欧米(75%)と比べて低いですが、受診率が低い原因や解決すべき点がありましたらお教えください。

島津先生:

アメリカの受診率の高さは、マンモグラフィの検診を受けていないと保険に加入できないことが要因の一つです。そのぐらいアメリカでは乳癌に対する社会の意識が高いのです。日本も検診を受けてもらおうと頑張っています。2000年頃の受診率は1桁後半でしたが、今では40%後半となりました。諸外国に比べると少ないですが、検診率の増加に伴い40歳以下の死亡率は減っています。

小野社長:

何歳から乳がん検診を受けるべきでしょうか?

島津先生:

マンモグラフィの検診の効果(死亡率の低下)が、はっきり言われているのは50歳以降です。マンモグラフィは年配の人の方が発見率が高くなる検査です。日本人は、高濃度乳房(デンスブレスト)といって乳腺が詰まっているため、若い人ですとマンモグラフィでは異常が見えにくく発見率が低下します。超音波検査であれば乳腺の密度の濃さに関係なく、がんを発見することができます。

市町村の検診では、40歳以降からの2年に1回のマンモグラフィを行っています。今後はエコーも検診の中に取り入れられるかもしれません。早期発見が非常に大事なのです。

関連コラム記事

ブレストアウェアネスの重要性について

小野社長:

「ブレストアウェアネス」という言葉がありますが、内容およびその大切さについてお教えください。

島津先生:

ブレストアウェアネスは最近でてきた言葉です。難しく聞こえますが、私は簡単に考えて良いと思っています。書籍では方法が詳しく書かれていますが、「触りまくるだけで良い」と私は話しています。

検診についても同様ですが、ブレストアウェアネスも取り組むハードルを低くしないといけないと思っています。なぜ検診の受診率が上がらないかというと、病院の敷居が高いんです。自己健診の方法についても難しく説明してしまうと、皆やりません。月1回、2か月に1回でも良いから、自分で胸を触りまくるのが重要です。それが自分の乳房の状態を知る、つまりブレストアウェアネスにつながります。

講習会を実施しているのですが、そこでは「10秒でできる乳腺の検診」と言って、10秒数えている間に、胸を触りまくるよう教えます。それを月1回でもする、医者が年に一回触るよりよっぽど正確です。「どんな感触だと癌ですか?」とよく聞かれることがあります。私でも癌の感触がどのようなものか分かるまで10~20年かかりました。しかし定期的に自分で触りまくると、変化があったときにその差に気付けるようになります。知識は必要ありません。自分の体を自分で分かっていたら良いのです。もし普段と違う状態やしこりなどに気が付いたら早めに専門医を受診して頂きたいと思います。

後半に続く

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

名医(スーパードクター)を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

病気や怪我の治療が必要なとき、まずはかかりつけ医に診てもらうのが一般的です。

しかし、場合によっては紹介状を書いてもらい、大きな病院で診てもらわなくてはならないケースもあるでしょう。

そこで今回は、もしものときのために、最高の治療が受けられる名医(スーパードクター)の探し方を紹介します。

そもそも名医(スーパードクター)とは?

名医(スーパードクター)とは、一言で表すと「優秀な医師」や「優れた医師」といった意味を指します。

しかし、何をもって「優秀」で「優れた」医師であるかという点は人によって解釈がさまざまです。

手術の腕が良い医師を指す場合もあれば、痛みが少なく患者へ負担をかけない治療をしてくれる医師を指す場合もあるでしょう。

多くの患者にとって、共通する名医(スーパードクター)の条件をひとつだけ挙げるとすれば、病気や怪我を治すための知見や実績が豊富であり、患者にとって最後の砦となるような存在が名医(スーパードクター)にあたります。

名医(スーパードクター)と一般的な医師との違い

名医(スーパードクター)とはあくまでも一般的な概念であり「どこの病院の誰が名医(スーパードクター)である」と明確に決められているものではありません。

しかし、多くの患者やその家族、そして同じ医療従事者からも名医(スーパードクター)として認識されている医師が存在することは事実です。

では、名医(スーパードクター)とよばれる医師と、その他の一般的な医師との違いは何なのでしょうか。

決定的な違いは、特定の分野や治療法について、その医師しかもっていない優れた技術や手術の実績があるかどうかという点です。

たとえば、一般的な医師が検査をしても病気の発見が難しい場合、名医(スーパードクター)に診てもらうことで早期発見につながり、重篤な状態になる前に命が助かる可能性もあるでしょう。

また、一般的な医師では出来ない手術方法であっても、名医(スーパードクター)なら手術後の日常生活により負担のない術式を選んで治療することが可能な場合もあります。

一方で、名医(スーパードクター)といえども全ての病気を完治させられるとは限りません。

そのような場合でも、できることとできないことを的確に見極め、患者にとってよりリスクの少ない術式や治療法を提案することができます。

かかりつけ医が紹介する医療機関・医師について

名医(スーパードクター)とよばれる医師は、高度な医療を提供する大学病院などに在籍しているケースが少なくありません。

そもそも大学病院は、重篤な病気や症状に悩む患者に対して専門的な医療を提供するという役割が大きく、かかりつけ医からの紹介状をもらって診てもらうのが一般的です。

たとえば、一般的な風邪やインフルエンザ、打撲や捻挫などの軽症者までもが大学病院を受診してしまうと、重篤な症状を抱える患者が十分な治療を受けることができなくなってしまいます。

そのため、かかりつけ医が大学病院などを紹介する際には、より設備の整った病院で専門的な検査・治療を受けなければならない場合がほとんどです。

しかし、患者本人が「どうしてもこの病院で診てもらいたい」といった希望がある場合には、それに沿って紹介状を作ってもらうことも可能です。

ただし、自分を担当してくれる医師を患者本人が指名できるかどうかはケースバイケースで、必ずしも患者の希望に添えるとはいえないのが現状です。

マスメディアに露出が多い医師は名医(スーパードクター)なの?

マスメディアに登場する医師のなかには、高度な知見と専門性からさまざまな解説を行っている人も少なくありません。

マスメディアに登場するということは、それだけ信頼性が高く高度な知見をもっている可能性が高いといえるでしょう。

しかし、だからといってマスメディアに出ていないから名医(スーパードクター)ではないとは言えません。

医師のなかには、マスメディアに出て有益な情報を発信することで世の中に貢献したいという考えの人もいれば、できるだけ医療の現場に立ち、1人でも多くの患者の命を救いたいという信念をもった人もいます。

また、高度な知見と知識をもっていても、手術はあまり得意ではない医師もいますし、マスメディアでは専門分野以外の内容にも対応している医師も存在します。

そのため、テレビや雑誌、新聞で良く目にする医師だから名医(スーパードクター)である、と断言することはできないのです。

コネクションがないと名医(スーパードクター)に診てもらえないのか

名医(スーパードクター)とよばれる医師はつねに多くの患者の診療にあたり、多忙なイメージがあります。

たとえば、「◯◯病院の外科に◯◯先生という名医(スーパードクター)がいる」という情報を得られたとしても、一般的な病院のように飛び込みでの外来診療は受けられない場合があります。

また、名医(スーパードクター)に診てもらうためには、特別なコネクションが必要なのではないか、と考える方も多いでしょう。

結論からいえば、そのようなコネクションがなくても名医(スーパードクター)に診てもらえる可能性はあります。

その医師の所属する病院がわかっていれば、かかりつけ医に紹介状を書いてもらい、その病院の窓口で「◯◯先生に診てもらいたい」旨を伝えるのが良いでしょう。

すべての病院で医師の指名に対応できるとは限りませんが、予約状況によっては対応してもらえる場合があります。

個人に合った名医(スーパードクター)を探す方法

一口に名医(スーパードクター)といっても、病気や症状によっても専門分野は異なり、自分自身に合った医師を探す必要があります。

そこでおすすめなのが、医師紹介サービスや専門医を検索できるWebサイトです。

医師紹介サービス

医師紹介サービスとはその名の通り、患者の病状や症状に合わせて全国の専門医や名医(スーパードクター)につなぐサービスのことを指します。

申し込み手続きを行った後、医師紹介サービス事業者で専門医や名医(スーパードクター)をマッチングし、医師名と所属病院、予約方法などを紹介してくれます。

かかりつけ医に紹介状を書いてもらうことはできても、必ずしも名医(スーパードクター)を指名できるとは限らないことから、質の高い医療を受けたいという患者にとっては心強いサービスといえるでしょう。

医師検索サイト

医師検索サイトとは、その名の通り全国の医師から専門医を検索できるWebサイトのことです。

病気の名称や最適な治療法は自分なりに調べることもできますが、それに対応できる優秀な医師がどこにいるのか分からず悩んでいる患者も少なくありません。

医師検索サイトであれば、病名や受診科などのキーワードから専門医を探し出すことができ、所属している病院なども瞬時に把握できます。

BeMECは日本トップ名医(スーパードクター)の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医(スーパードクター)からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医(スーパードクター)の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医(スーパードクター)に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

まとめ

テレビや雑誌、新聞などのメディアに多く登場している医師だけが名医(スーパードクター)とは限らず、日々医療現場で活躍している医師のなかにも名医(スーパードクター)は存在します。

かかりつけ医からの紹介状をもらったり、名医(スーパードクター)検索サイトや医師紹介サービスなどを利用する方法もあるため、自分自身にとって最適な方法を検討してみましょう。

新型コロナ感染症における東大病院の挑戦~感染症対策最前線からの報告~(後編)

東京大学医学部附属病院は、研究や教育はもちろん診療面においても日本最高峰の取り組みを行ってきている。また、新型コロナ感染症(COVID-19)の対策においても、いち早く都内でも最多の重症患者を受け入れ、日本のCOVID-19診療をリードしてきた。

FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は医療顧問の小野正文教授が、COVID-19診療で東大病院の司令塔として活躍して来られた東京大学名誉教授の森屋恭爾教授に「COVID-19診療における東大の挑戦と取り組み、そして世界に向けた東大病院の取り組み」についてお話を伺いました。

紹介

- 氏名:森屋恭爾(もりや きょうじ)

- 東京大学名誉教授(医学博士)

- 東京大学医学部感染制御学 前教授

- 東京大学保健・健康推進本部 特任研究員

- 1989年 東京大学医学部医学科卒業

- 1999年 東京大学医学部附属病院消化器内科助手

- 2001年 東京大学医学部附属病院臨床検査部講師

- 2002年 東京大学医学部附属病院感染制御部講師

- 2009年 東京大学大学院医学系研究科感染制御学教授

- 2009年 東京大学大学院医学系研究科感染制御学教授

- 2009年 東京大学大学院医学系研究科感染制御学教授

/東京大学医学部附属病院感染制御部部長

/感染対策センターセンター長

- 氏名:小野正文(おの まさふみ)

- 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

- 東京女子医科大学附属足立医療センター内科 非常勤講師

- FeliMedix株式会社創業者・医療顧問

- 1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

- 1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

- 2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

- 2001年 ジョンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

- 2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

- 2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

- 2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授

①東大病院の取り組みについて

②専門医養成における大学病院の役割について

③患者さんにとっての高度医療・専門医療の重要性について

東大病院の取り組みについて

小野先生:

東大病院は、研究だけでなく診療においても日本トップレベルの医師や職員を育てる取り組みをなさっていると思いますが、東大ならではの病院の仕組みや教育の取り組みがあれば、お教えください。

森屋先生:

東大病院で充実しているのはeラーニングによる教育だと思います。今ではどこの施設もされていると思いますが、eラーニングのソフトの充実は素晴らしいと思います。例えば、感染対策という観点でもソフトを作るわけですけど、毎年数少ない問題で内容理解できるよう問題を作成変更しています。作成するのが大変ですが、医師の方向け、看護師さんや薬剤師さん向け、事務の方も含め一般の方向けという3段階ぐらいに分けて、その職種に応じたeラーニングの内容を毎年ブラッシュアップしていくことが非常に大切だと思います。シミュレーションの機械を使用した教育もどこのご施設でも同じく実施されていると思います。もっと革新的な教育があるのかもしれません。しかし、個人的には最低限の知識と実技、この選択が大変ですが、をできるだけわかりやすく身に着けられるソフトが各分野の職種に準備することが重要です。安全や感染、医療情報の管理など、非常に数が多いですが、1つ1つはなるべく負担にならないように工夫して試験や実技を準備し、全職員に対し毎年ブラッシュアップされたeラーニングや実習が行われていることが重要だと思います。

関連コラム記事

専門医養成における大学病院の役割について

小野先生:

近年、大学病院などの高度医療を担う人材が減少傾向ですが、これまで東京大学で感染症内科の医局を主宰してこられたご経験から、専門医養成の重要性やこれからの大学の役割についてお聞かせください。

森屋先生:

内科医師を希望する方がどんどん減少しているなかで、内科専門医制度の見直しが行われています。、やはり専門医は必要だと思います。例えば、肝障害の患者さんを診察しても、B型肝炎やC型肝炎ウイルス感染を調べるだけではなくて、患者さんの家族の状態を聞きながら、脂肪肝の所見から代謝異常の遺伝的要因が含まれているのえはないかといった考察が、きちんとできることが必要です。そのための経験を積んでいくためには、できれば一定の人数や診療科がある病院で専門医になろうという意志のもと一定期間経験を積んでいくことが望ましいのではないかと考えます。大学病院でなければ、というわけではなく、自分の研修、また教育の場としてメリットがより大きいという意味です。

たとえば大学病院は、そういった専門医を目指す医師を育てる場でもあり、各地域の中核で率先する病院ですから、そこが臨床と教育の中心になる必要があると思います。内科だけではなく外科や放射線科、病理の先生など、他のすべての診療科の先生がいらっしゃいますから、例えば自分だけではよくわからない皮膚病変や臨床例でも多くの診療科の先生に診てもらうと、これは癌に関連する病変だ、という話もできます。またその経験を次の患者さんに結びつけられる、また多くの先生方と共有できるという点では、やはり大学病院などのある程度大きい病院で、自分が専門としたい疾患に関する専門性を広めかつ、深めていくことは大切だと思います。

ただし個々の医師が望む医師像も違いますし、特定専門領域にこだわらないなどの考えもあり、多くの患者さんの中で幅広く貢献していくというのが自分の実力を発揮できる人もいると思います。しかしやはり一定の人数は専門医としてそれぞれの分野で学び、経験を積んでいってもらいたいと思います。その人たちがいないと、大学病院とか総合病院は成立しなくなりますから。今の専門医制度のなかで、若い人たちが資格を獲得していくのは大変なのは我々も感じていますが、是非とも若い人たちにはやはり専門医、好きなものに関しては専門の資格を取得することを考えていただきたいなと思います。

関連コラム記事

患者さんにとっての高度医療・専門医療の重要性について

小野先生:

患者さんが大学病院などで高度医療・専門医療を受ける有用性や重要性についてお聞かせください。もちろん、近くのお医者さんのようなプライマリーケア(※)のところで受診するというのも重要ですが、その上で高度医療というのはどのような位置づけと言いますか、その重要性という点についてどのようにお考えでしょうか。

※プライマリーケア:病気や怪我をしたとき最初に受ける医療のこと。初期診療とも言う。

森屋先生:

先ほどの専門医の話にも結びつきますが、その分野で色々研究し経験が多くなると、その一例一例の患者さんにとって、より負担が軽くて最適な治療が選択できる可能性が高まると思います。例えば、どんなにAIが発達しても経験数のデータがAI に組み入れできないと、AIの判断も最終的には正しいものに結び付けられないですよね。一般的には治療が非常に難しい、あるいは診断が難しい、そういった症例を繰り返していくと有意義な情報も多くなると思います。もちろんプライマリーケアも非常に大切です。比較するわけではないですが、高度医療とか専門医療をきちんと進めていくことも必要だと思います。ただ、医療を行うには責任の大きさも伴います。

特に、我々の専門である肝炎ウイルス、肝がん、NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患/ナッフルディー)、MAFLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患/マッフルディー)の分野では、日本は症例経験数も多いですし研究の点でも非常に高いレベルといえます。したがってこの分野における先進医療とか高度医療に関して言えば、アジアを中心とした地域、それから世界的にも貢献できる分野だと思います。つまり、我々のやってきた仕事の中で肝臓疾患 消化器に関する高度専門医療といわれる部分は、日本の中で技術、知識を磨きながら海外にも送り出していくことによって、より多くの患者さんに対して良い結果をもたらすのではないかと個人的には考えています。

小野先生:

本日はお忙しいところを東大病院でのコロナ感染の早期からの対策とご苦労された点、肝炎ウイルスに関する最先端の診療や研究、さらには東大病院における多剤耐性菌への対策など、多岐に渡りお話下さり興味深く拝聴させて頂きました。

弊社では今後も東京大学と連携させて頂きながら、患者さまのために高度専門医療のお手伝いが出来るよう「BeMEC(ビーメック)名医紹介サービス」の充実を図っていきたいと考えております。

本日はありがとうございました。

関連コラム記事

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

新型コロナ感染症における東大病院の挑戦~感染症対策最前線からの報告~(前編)

東京大学医学部附属病院は、研究や教育はもちろん診療面においても日本最高峰の取り組みを行ってきている。また、新型コロナ感染症(COVID-19)の対策においても、いち早く都内でも最多の重症患者を受け入れ、日本のCOVID-19診療をリードしてきた。

FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は医療顧問の小野正文教授が、COVID-19診療で東大病院の司令塔として活躍して来られた東京大学名誉教授の森屋恭爾教授に「COVID-19診療における東大の挑戦と取り組み、そして世界に向けた東大病院の取り組み」についてお話を伺いました。

紹介

- 氏名:森屋恭爾(もりや きょうじ)

- 東京大学名誉教授(医学博士)

- 東京大学医学部感染制御学 前教授

- 東京大学保健・健康推進本部 特任研究員

- 1989年 東京大学医学部医学科卒業

- 1999年 東京大学医学部附属病院消化器内科助手

- 2001年 東京大学医学部附属病院臨床検査部講師

- 2002年 東京大学医学部附属病院感染制御部講師

- 2009年 東京大学大学院医学系研究科感染制御学教授

- 2009年 東京大学大学院医学系研究科感染制御学教授

- 2009年 東京大学大学院医学系研究科感染制御学教授

/東京大学医学部附属病院感染制御部部長

/感染対策センターセンター長

- 氏名:小野正文(おの まさふみ)

- 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

- 東京女子医科大学附属足立医療センター内科 非常勤講師

- FeliMedix株式会社創業者・医療顧問

- 1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

- 1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

- 2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

- 2001年 ジョンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

- 2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

- 2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

- 2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授

①東大病院における新型コロナ感染症(COVID-19)の対策について

②肝炎ウイルス診療と研究について

③東京大学感染症内科教室の取り組みについて

東大病院における新型コロナ感染症(COVID-19)の対策について

小野先生:

森屋先生は、東大病院において新型コロナ感染症対策を主導してこられたと思いますが、ご苦労された点や対策の重要な点についてお聞かせください。

森屋先生:

私は、この3月まで東大病院の感染制御の責任者をしておりました。このため、去年の夏までのデルタ株、続いて春までのオミクロン株に関してのお話がメインになります。

今回ポイントとなるのは、新型コロナウイルスは発症する2日前からウイルスがたくさん体の外へ排出されますので、症状がないと安心して感染対策を行わないと簡単に他の方に感染を引き起こすという、非常に院内感染を起こしやすい感染症だということです。また当院では2020年1月に、濃厚接触の方が来院されているのですが、その頃から救急外来に旅行者の外国人の方がたくさん来院されていました。当初、入院患者さんに関しては肺炎を疑ったり、救急車で見えた方には全例胸部CTを撮って、その結果肺炎を疑うような症例の場合、PCR検査(以下PCR)の結果が出るまでは、できる限り個室でコロナ対応をするという感染対策をとっていました。 そのような状況下でPCR検査陽性を入院患者で確認したのは3月だったと思います。その方は救急車来院であり濃厚接触者であるかは不明でした。来院時画像などの検査でも肺塞栓ということで明らかな肺炎は認めず入院された方です。静脈血栓がメインでしたから比較的安心していたのですが、2日目以降に提出したPCRの結果が陽性で、血栓と新型コロナ感染の関連を臨床で始めて経験しました。

また、基礎疾患があって入院された若い方でしたが、順調に回復されていた中で、退院する前日に突然一気に酸素飽和度が下がったため緊急CTを実施したところ、肺動静脈などに血栓をあらたに認めたということもありました。 外国では新型コロナ感染で血栓が出来ることは報告されていたのですが、肺炎に注意がむかい国内ではまだ血栓に関する報告があまりなかったため、その後心筋梗塞や脳梗塞などの血栓の可能性がある救急症例では、常に新型コロナウイルス感染を疑い対応に追われました。

小野先生:

コロナ感染での大きな問題点や対応で難しい点は何ですか?

森屋先生:

この感染症の1番の問題点は、なかなか診断即対応というわけにはいかず、診断をつけるまでに時間がかかることです。初回でPCRをやっても感度の点から言うとくぐり抜けることはありますし、当日陰性でも翌日陽性ということがあります。当初PCR陰性ということで安心して感染対策を緩めると、あっという間に院内感染拡大を引き起こしてしまうというところです。院内感染を防ぐことは簡単ではなく、また院内感染が起きることが1番心配でした。特に、当院は移植の患者さんや、重症の抗がん剤治療をされている方がたくさんいらっしゃいますから、そこで院内感染が起きるととんでもない事態を引き起こすことになります。また三次救急も断ることになり救急医療も破綻することになります。

当院では2020年相当早めにPCRを実施していましたが、入院時に即日1回目、陰性でも肺炎を疑われる場合には翌日PCR、といったように何回でもPCRをやるよう医師や看護師の方に伝えていました。それから個室管理も勝手にPCR結果を解釈し緩めないようにと指示していましたので、対応している看護師さんたちは相当大変だったと思います。でもそのおかげで、このオミクロンが広がるまで当院では院内感染はほぼ0という状態が続いていました。

当院は新型コロナ感染症においても重症患者を中心に対応する体制でした。したがって重症の方を多く診ることによって先ほどの血栓ができるような事例にも早期に遭遇しました。また2年間に渡って患者さんを診察してきましたが、当時から入院時軽症と判定されても、実際には軽症とは言えない病気です。やはり極めて激しい咳で、また高熱や下痢を認めました。我々が最初、診察した武漢濃厚接触者の方は若い方でしたが、激しい咳や下痢の症状でこれは60歳以上だとまず耐えられないと感じたぐらいでした。ワクチンや治療薬がない時期はやはり大変でしたね。東大病院は都内でも一番を争う数多くの重症新型コロナ患者を受け入れ、日常診療継続、夜間救急も休みなく継続したことからスタッフの負担は大きいモノでした。

その後、ワクチンが広がり治療も進む中で、オミクロン株が拡大していきました。ワクチンによって抗体や細胞性免疫が誘導され重症化を防げるようになりました。しかし感染を防ぐという点ではある程度の期間が経つとワクチン効果も弱まります。今回、オミクロン株が拡大するにつれもう一つ問題だったのは、医療スタッフが家族内で感染すると診療にはタッチできませんから、医師、看護師、検査技師の方、薬剤師の方、それを支える事務の方、清掃業者の方も含めてかなりの勢いで医療スタッフの数が減ってしまうということです。その少ない人数をやりくりして病棟を運営することが現場では大変でした。今は患者さんもワクチンを打っている方が増えた結果、軽症の方も増えました。院内では必ずマスクを着けるようお願いをしていても、だんだんと「大丈夫なんじゃないか」ということで勝手にマスクを外される患者さんも見受けるようになってきて感染対策が大変になりつつあったところです。オミクロン株は、以前のように重症化することは少ないですが、一方感染者数が極めて拡大しているので、各病院も大変ご苦労されていると思います。

関連コラム記事

肝炎ウイルス診療と研究について

小野先生:

森屋先生のご専門は感染症の中でも特に肝炎ウイルスだと思いますが、先生およびご教室として取り組んでこられた肝炎ウイルスに関する診療や研究内容についてもお聞かせください。

森屋先生:

小野先生も私もC型肝炎やB型肝炎の治療に携わってきました。B型肝炎ですとインターフェロン、逆転写酵素阻害薬など抗ウイルス剤への時代があり、C型肝炎も強力ミノファーゲンCの注射や瀉血、そしてインターフェロン注射を行っていた時代を経て、DAA(内服抗ウイルス薬)治療に移行しました。短期間で治療の局面は大きく変わったと思います。我々としては、少しでも早く新しい治療法や治療に結びつく薬剤を見つけたい、との思いで研究してきましたし、患者さんのために少しでも早く癌を見つける、線維化を遅らせるという目標を達成しようと努力してきました。これは小野先生をはじめ肝臓学会の仲間と、長年一緒に協力してきたことです。またこのように、診療については多くの先生方とも協力して進めて来ました。

私のC型肝炎の研究に関しては、トランスジェニックマウス(HCV core 蛋白遺伝子を組み込んだマウス)で発癌の病態を解析しながら、それが治療にどう結び付けられるのかを研究してきましたが、その中でも特にC型肝炎と糖尿病は関連が深いことを示してきました。C型肝炎患者さんの場合、糖尿病や肝臓の脂質代謝の変化はC型肝炎ウイルスそのものが原因で起こること、そして発癌のリスクになることがわかってきました。また、小野先生がこの分野の日本人研究者代表の一人でいらっしゃるNASH(非アルコール性脂肪肝炎/ナッシュ)は、ウイルスがいなくても脂肪肝、そして代謝性の異常のもと肝細胞癌を引き起こします。NASH患者さんがどんどん増えている中で、我々としてもウイルス肝炎とあわせてNASH患者さんを早いうちに拾い上げることができないかと考えています。さらに、MAFLD(代謝異常関連脂肪性肝疾患/マッフルディー)といった新しい概念の中での脂肪肝をより早くから拾い上げて治療に結びつけるような研究を続けていきたいと思っています。

小野先生:

肝疾患治療における国際貢献についてはいかがですか?

森屋先生:

もう1つは、B型肝炎、C型肝炎において日本は非常に意識も高くて治療が進んでいますが、東南アジアや世界的な地域によってはまだ完全にコントロールできていない状況があります。また、肝細胞癌に関していいますと、日本でしたらいろんな治療がありますよね。各種分子標的薬などの抗がん剤治療やラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法(TACE)、肝切除や肝移植など、色々なテクニックがあります。そういうノウハウを日本は持っているわけで、それを国際的に多くの患者さんに使っていただく、日本における知識と技術を東南アジアや世界への貢献に結びつけていけたらなと思っていますし、また日本としても国際貢献という観点から考えれば、非常に大きい分野だと思います。

関連コラム記事

東京大学感染症内科教室の取り組みについて

小野先生:

東大感染症内科の教室での取り組みということで、先ほどコロナのことについてお伺いしましたけれども、コロナ感染症以外で診療体制や研究についての最近の話題をお聞かせいただけますでしょうか。

森屋先生:

ここ10年、20年考えてみますと、RNAウイルスの世界的な流行が問題になっています。例えば、SARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)、デング熱、鳥インフルエンザ、みんなRNAウイルスです。それぞれの病態の研究、また東大病院ではデング熱などの患者さんも入院されますのでそういう中で臨床経験を積みながら、それに対する薬剤や治療などについての検討をそれぞれ研究員が行っています。

もう1つの感染症の柱が多剤耐性菌です。今は抗菌薬の「薬剤耐性対策アクションプラン」といって、耐性菌を増やさないために抗菌薬の適正使用を進めようといろんな病院で抗菌薬使用量の目標が設定されています。G7の伊勢志摩サミットの時にもG7の目標として抗菌薬の適正使用をすすめ多剤耐性菌の拡大を抑制していくという話が出ているように、耐性菌は世界中で大きな問題になっています。耐性菌の浸透度というか、どの程度汚染されているかという問題でいうと、東南アジアなどの多くの国では、各種耐性菌が非常に広がっている状況がある一方、日本は多剤耐性菌の浸透が比較的低い国なんです。ですから、日本では耐性菌の検出が少ないことから抗菌薬治療が困難ではないと考えて日常臨床に携わっている医療者は多いと思います。

コロナ感染症が拡大するまでは、院内での多剤耐性菌をどう減らして、患者さんの間での感染を防いで、どうコントロールするかが主でした。患者さんが感染によって、生命、安全が脅かされる、あるいは抗菌薬を使うことによって入院期間が長くなってしまい、また次に入院する人のタイミングが遅れて生命の危険も生じさらに医療経済ダメージをもたらすという点でも、多剤耐性菌という問題は実は大きい問題なのです。当院では、きちんと毎日検出耐性菌を病院全体でモニターし感染対策を行い、毎年検出数をかなり減らしてきています。東大病院は、Newsweekの世界の病院ランキングで世界16位、アジアで1位を争うといった高い評価をいただいております。このランキングにおいて病院全体の感染対策活動も指標の一つのようで耐性菌に関して言うと、東大病院は日本国中で非常に管理が行き届いている病院の一つで、医療関連感染いわゆる院内感染についてのデータ的にも頑張っている方ではないかと思います。日本が世界的に見ても非常に進んでいる肝細胞癌や消化器系の癌治療において、感染などのトラブルがあると信用を失いますから、そういう感染管理という点でも日本の良さをアピールすることも必要ですし、海外にもアピールできるように各施設が技量を高めていくのは良いことかなと思います。

最後に細菌の研究で言うと、腸内細菌研究の世界的権威である慶応大学医学部微生物学教室の本田賢也教授に胆汁酸との関連という視点で腸内細菌を調べてみませんかと声をかけたんです。実は100歳以上の長寿者の腸内細菌の中には、抗菌活性、つまり抗菌剤のような働きをする胆汁酸が特異的に多いことを発見しています。(Nature誌に掲載)ヒトにおける健康長寿の秘訣の理由はこれだけではないと思いますが、こういった感染症に対する自分院備わった予防・治療という理由もあるかもしれないということですね。

関連コラム記事

後半に続く

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

病院は「人」がベース。トップ名医が高度医療を施す重要性を伝えたい 〜順天堂大学病院の取り組み(後編)〜

順天堂大学病院では、診療面のみならず研究・医学教育や国際交流などを通じて幅広い活動を行っており、最高・最良の医療を提供しつつ、最新の研究を展開出来るように取り組んでいる。また、国際的な視野を生かして、分子病態の深い理解に根差したハイエンドの診療を常に目指している。

FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が、順天堂大学病院の渡辺純夫特任教授に、「名医が高度医療を施す重要性」についてお話を伺いました。

紹介

- 1976年3月 順天堂大学医学部卒業

- 1980年7月 順天堂大学医学部消化器内科助手

- 1981年9月 カナダ・トロント大学病理学教室(トロント小児病院)研究員

- 1995年7月 順天堂大学消化器内科助教授

- 1999年2月 秋田大学第一内科教授

- 2006年9月 順天堂大学医学部消化器内科主任教授

- 2017年4月 現職

主な著書

左から、「順天堂医院のおいしい肝臓病レシピ」「今すぐできる!肝機能を上げる40のルール(健康図解シリーズ)」「肝臓病 治る時代の基礎知識 (岩波新書)」

-

- 氏名:小野正文(おの まさふみ)

- 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

- 東京女子医科大学附属足立医療センター内科 非常勤講師

- FeliMedix株式会社創業者・医療顧問

- 1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

- 1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

- 2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

- 2001年 ジョンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

- 2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

- 2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

- 2021年4月 現職

渡辺先生が肝疾患の専門医になろうと思われたきっかけ

小野教授:

渡辺先生が肝疾患の専門医になろうと思われた(もしくは肝疾患に興味を持つ)きっかけなどがあればお教えください。

渡辺教授:

1976年に順天堂大学を卒業後、研修医になり、越谷私立病院に派遣され、3ヶ月間の研修を受けました。点滴の仕方や注射の仕方を教えてくれた指導医の先生がいらっしゃったのですが、その先生が肝臓のスペシャリストでした。私が肝疾患の専門医になったのは先生の影響が大きいと思います。また、最初に担当した患者さんがB型肝炎の患者さんでした。B型肝炎が非常に怖い病気で、なぜがんになるのかということをしっかりと勉強したいと考えたのも、肝臓に興味を持ったきっかけです。

また、カナダにあるトロント大学の病理学教室に3年留学した経験があります。そこでは肝臓の病理について勉強し、肝臓の細胞を分離して実験を行っていました。どうやって胆汁ができて、それがうまく流れないときになぜ黄疸ができるかというメカニズムを研究していました。カナダに留学した3年間で良い成果を出すことができたことは、今でも肝臓の専門医を続けている要因の一つかもしれません。

研究活動の先進医療への好影響について

小野教授:

渡辺先生はこれまで脂肪肝をはじめ肝臓を中心にご研究をなさって来られましたが、先端・先進医療を担う専門医にとって、研究活動をすることの重要性や及ぼす好影響について、お考えをお聞かせください。

渡辺教授:

臨床医であっても、基礎的な研究をして病態生理を深く理解することは非常に重要です。基礎的な研究をした上で治療に結びつけるというのが臨床医として理想的な姿だと考えています。順天堂大学としても”フィジシャン・サイエンティスト”を目指そうということを掲げています。”フィジシャン・サイエンティスト”とは、研究者の目を持つ臨床医ということです。病気がどうして治るのかというメカニズムを知ることは非常に重要となります。基礎的な研究は華々しいものではなく、地味なことも多いのが現実です。

しかし、基礎的な研究を続けることで将来の臨床的なセンスも付加されていきます。物事を論理的に考えられるようになるので、若手の医師には基礎的な研究に携わる期間はぜひ作ってほしいと考えています。

名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

現在の我が国の医療の問題点や今後の医療改革について

小野教授:

我が国の医療の問題点や今後どのように改善していくべきか、について先生のご意見をお聞かせください。

渡辺教授:

戦後にできた日本の医療制度は危機を迎えていると思っています。人口構成も変わり、年間医療費が約40兆円を超えていますし、現在の医療システムをバージョンアップしないといけない時期にきているのかなと感じています。

高額な薬が出来てから、さらにその気持ちが強くなりました。高額な薬の出現によって、一人を治療するのにかかる金額が爆発的に上がりました。毎年多くのがん患者さんがいるなかで、高額な薬での治療を続けていくと国の財政が持たないのではないかと考えています。

また、世の中では働き方改革が進んでいますが、医療の世界では働き方改革が全く進んでいないのが現状です。医者が使命感だけで医療界を回していくのはもう限界にきているのではないかと思います。医者の数を増やすということも含めて、広い視点から改善していく必要があると考えています。

小野教授:

本日は大変お忙しいところを弊社までお越し頂き、順天堂大学病院の先進的な取り組みから高度専門医療の重要性、消化器・肝疾患のトピックス、研究活動の重要性や我が国の医療の問題点など多岐にわたる有益なお話をお聞かせ頂きありがとうございました。また、渡辺先生が肝疾患をご専門になさった経緯などについても興味深く拝聴させて頂きました。

弊社では今後も順天堂大学病院と連携させて頂きながら、患者さまのために高度専門医療のお手伝いが出来るよう「BeMEC(ビーメック)」サービスの充実を図っていきたいと考えております。

本日はありがとうございました。

名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

病院は「人」がベース。トップ名医が高度医療を施す重要性を伝えたい 〜順天堂大学病院の取り組み(前編)〜

順天堂大学病院では、診療面のみならず研究・医学教育や国際交流などを通じて幅広い活動を行っており、最高・最良の医療を提供しつつ、最新の研究を展開出来るように取り組んでいる。また、国際的な視野を生かして、分子病態の深い理解に根差したハイエンドの診療を常に目指している。

FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が、順天堂大学病院の渡辺純夫特任教授に、「名医が高度医療を施す重要性」についてお話を伺いました。

紹介

- 1976年3月 順天堂大学医学部卒業

- 1980年7月 順天堂大学医学部消化器内科助手

- 1981年9月 カナダ・トロント大学病理学教室(トロント小児病院)研究員

- 1995年7月 順天堂大学消化器内科助教授

- 1999年2月 秋田大学第一内科教授

- 2006年9月 順天堂大学医学部消化器内科主任教授

- 2017年4月 現職

主な著書

左から、

「順天堂医院のおいしい肝臓病レシピ」

「今すぐできる!肝機能を上げる40のルール(健康図解シリーズ)」

「肝臓病 治る時代の基礎知識 (岩波新書)」

-

- 氏名:小野正文(おの まさふみ)

- 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

- 東京女子医科大学附属足立医療センター内科 非常勤講師

- FeliMedix株式会社創業者・医療顧問

- 1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

- 1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

- 2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

- 2001年 ジョンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

- 2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

- 2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

- 2021年4月 現職

お二人の関係性について

小野教授:

渡辺教授は、私と同様に肝疾患、特に脂肪肝に関する診療・研究を専門とされており、この分野の第一人者です。また、渡辺教授は日本消化器病学会の脂肪肝に関する診療ガイドライン(NAFLD/NASH診療ガイドライン)の作成委員長をなさり、私も作成委員であったことなどから、これまで様々な事柄でご指導頂いてきました。

渡辺教授:

ガイドラインを作る際に全国から20人くらい優秀な医師を集めました。そのうちの一人として小野先生にもメンバーに加わってもらいました。

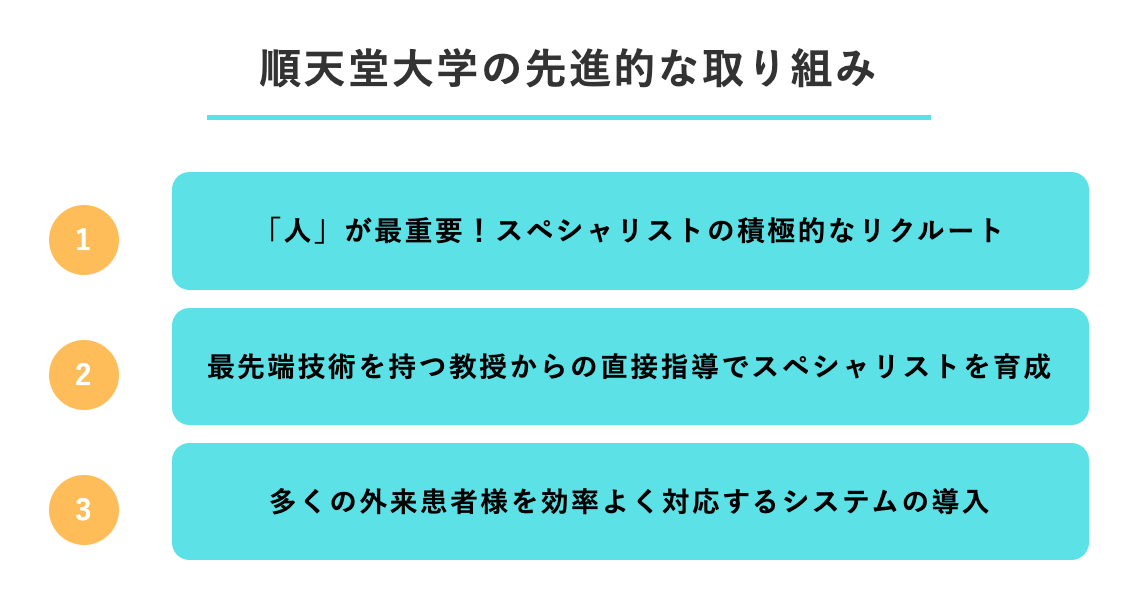

順天堂大学の特徴的で先進的な取り組みについて

小野教授:

順天堂大学病院では多くの名医の先生方が教授として在籍されており、先進的な取り組みがなされていると思います。順天堂大学病院独自の診療に関する先進的な取り組みについてお聞かせ下さい。

渡辺教授:

スタッフに有能な人材がいないと病院は機能しません。病院は”人”がベースとなりますので、良い人材をリクルートしていくことは非常に重要だと考えています。

国立大学と比べて、私立である順天堂大学は医師の定員数も厳しく決められているわけではなく、積極的に人材をリクルートできる環境です。優秀な人材をいかにリクルーティングできるのかということが、将来の順天堂大学のキーになってきます。今までも先進医療に精通しているスペシャリストを、外部から順天堂大学にお呼びして一緒に仕事ができる環境を作り上げてきました。人をリクルートするときに「三無主義」というものを意識しています。「国籍関係なし」、「男女関係なし」、「学閥関係なし」、ということです。

リクルート活動だけでなく、順天堂大学のなかの人材をスペシャリストとして育成することにも力を入れています。最近では、「低侵襲外科」といって、なるべく「切る・貼る」をせずに胸腔鏡や腹腔鏡で手術をおこなうのが主流になってきています。胸腔鏡や腹腔鏡でやると機能回復が早く、患者さんが早く退院できます。また、後遺症などが残らないというメリットがあります。肝癌の治療については、手術をして肝がんを取り除くという手法は今でも活発に行われています。しかし、最近ではラジオ波焼灼療法(RFA)と呼ばれる肝臓に針を刺して電気でがんを焼く方法があります。その最先端の治療法を実践していた先生を順天堂大学に教授として来てもらい、治療を行うということもしています。

スペシャリストを自前で育成すると同時に、他の場所からリクルートしてくることをやっていきたいと考えています。将来的に順天堂大学、そして日本の医療を支えていくような人材を広く求めています。

順天堂大学の外来は非常に活発で、1日5,000人ほどの患者さんが来院されます。消化器内科だけでも400人ほどの患者さんが毎日受診しています。膨大な数の患者さんをいかに効率的に診察していくのかというのは大きな課題です。新患の患者さんが地域のクリニックなどから紹介される場合、”地域医療連携室”という受付を経由することで事前に診察登録が出来ており、効率的に診察を受けられるシステムがあります。患者さんも待ち時間なく、当日の朝に病院に行ったらすぐに診察が受けられるようになっています。待ち時間を短くできるシステムなので、患者さんにとっても非常に優れたシステムです。

そのほかにも、”予約診察室”というものがあります。診療とは別料金にはなりますが待ち時間をゼロにしたいという人に対して、予約料として追加料金をお支払いいただくことで待ち時間を少なく診察が受けられるというものです。このシステムは順天堂大学がいち早く導入したシステムです。

診察は早く終わったけど、会計や薬の受け取りに時間がかかるという問題もあります。その問題を解決するために、院内で会計をするのではなく、クレジットカードで後日引き落とすようなシステムもあります。また、薬の受け取りに関しても再診の人であれば自宅まで宅配するという仕組みもありますね。患者さんの負担を減らしてあげたいという想いから色々な取り組みを行っています。

名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

患者さんが「高度・専門医療」を受ける重要性について

小野教授:

FeliMedix(フェリメディックス)株式会社では、患者さんに日本トップ名医の先生方をご紹介し、「高度・専門医療」による治療を受けて頂く「BeMEC(ビーメック)」というサービスを行っております。患者さんが「高度・専門医療」を受ける重要性や必要性などについて、先生のお考えをお聞かせ頂けないでしょうか。

渡辺教授:

胃がんの治療をするにしても、病院によって得意分野が異なります。お腹を切ることが得意な病院もあれば、腹腔鏡でやるのが得意な病院もあります。我々としては、より先進的な方法で、より確実に、より安全に治療が受けられる施設を紹介して治療を受けてほしいという気持ちがあります。その人の要望にあった最適な病院を紹介して治療を受けていただくというのが重要だと思います。

FeliMedix(フェリメディックス)が提供する「BeMEC(ビーメック)」サービスを活用して、適切な病院を紹介してもらうというのは大きなメリットがあるのではないかと思っています。しっかりとした知識や見識がある人が病院を紹介するというのは非常に良いシステムだと感じています。

FeliMedix(フェリメディックス)が提供している「BeMEC(ビーメック)」サービスは、人口が多い都市部では特に需要が高いのではないかと考えています。さまざまなチャンネルから高度な医療にアクセスできるようになることは、日本の医療界にとっても非常に良いことだと思います。

名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

消化器疾患、肝疾患のトピックスについて

小野教授:

渡辺先生のご専門の消化器疾患、肝疾患における最近の話題(トピックス)や最新の治療法についてお聞かせください。

渡辺教授:

最近話題性があるのは、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎およびクローン病)についてです。よく原因がわかっていませんが、炎症性腸疾患の症例が増えてきています。将来的にはさらにいい薬が出てきてコントロールできるようになるかもしれないということで注目しています。個人的には腸内細菌が関係してくるだろうと考えています。その関係で、「糞便移植」というものがあります。大腸炎を起こしている人に健康な人の糞便を移植すると症状が治まるということが言われており、当院でもいろんな症例を増やして検証しています。

肝臓に関しては、この5年〜10年で病相が一変しました。C型肝炎というウイルス性の肝炎が第一のテーマでしたが、C型肝炎のウイルスの増殖を止める薬が色々出てきて、いくつか組み合わせることで98%ほど治ってしまう状況に変化しました。昔は1年も2年もかけていた治療が、数ヶ月間飲み薬を服用するだけで治ってしまうという時代になったのです。

そのほかにB型肝炎のトピックスとして、ウイルスの増殖は抑えられるようになりました。ただ、なかなかウイルスを完全に肝臓から駆逐することが難しいため、B型肝炎のウイルスを完全に除去できる薬が早く出てくればいいなと願っています。

半年前に改訂した脂肪肝のガイドライン(NAFLD/NASH診療ガイドライン)を発表しましたが、脂肪肝には特効薬的な治療薬はまだありません。糖尿病に使っている薬が脂肪肝をよくするっていう話は出てきていますが、糖尿病のない人はどうすればいいのかという問題は解消されていません。脂肪肝に対する特効薬が出てくることにも期待しています。

名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

(こちらは記事の前編です。後編は3月3日に公開予定です。)

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、 2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など