脳神経外科の名医(スーパードクター)にかかるには ②脳血管疾患

脳神経外科の専門は、大きく分けると脳腫瘍と脳血管疾患(脳血管障害)の2つに分けられます。

このため、名医(スーパードクター)になればなるほど、どちらかの疾患治療に専門化・特化していることが一般的です。

ご自身の疾患がどちらの疾患なのかを先ずは確認した上で、脳神経外科の名医(スーパードクター)を探すことをお勧めします。

今回は「脳血管疾患」の名医(スーパードクター)の治療を受けるためにはどうすれば良いのかご紹介します。

脳血管疾患とは

脳の血管に障害が起きることで、様々な症状が起きている脳疾患を総称して、脳血管疾患(脳血管障害)と呼びます。

一般的には脳卒中と言われることが多く、脳の血管が何らかの原因で詰まる、破れるといったことで突然発症する病気のことを意味します。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などをまとめた呼び名として用いられています。

脳血管障害(脳卒中)に対する診断、治療、手術は一刻を争うものがほとんどです。

このため、24時間365日、脳神経外科医が救急対応している病院に搬送してもらうことがとても大切です。

特に、くも膜下出血は死亡率の高い非常に恐ろしい疾患です。

くも膜下出血はほとんどの場合、何の前兆もなくある日突然発症します。

適切な手術や治療を行えたとしても、元の生活に戻ることができる患者さんは 全体の30~40%程度といわれます。

くも膜下出血の多くは、脳動脈瘤(脳を栄養している血管にできたこぶ)の破裂によるものです。

人間ドックなどで事前に発見し、予防的手術を受けることで将来の破裂を防ぐことができます。

一方、脳梗塞や脳出血は「血管が狭窄化して脳血管の血流が悪くなる」「脳血管が破綻する」

「心臓内で作られた血栓が脳血管まで移動して詰まる」などの原因で発症します。

高血圧、脂質異常症、糖尿病、加齢などによる動脈硬化により発症の可能性が高くなります。

脳梗塞の場合は、「t-PA」という血栓溶解剤による治療、血管内カテーテルを用いた動脈内血栓回収療法などによる救急対応が必要です。

「くも膜下出血」を例に詳しくお話しします。

くも膜下出血の原因は、脳動脈瘤の破裂が最も多く、続いて外傷性です。

脳動脈瘤が破裂すると、くも膜と脳の隙間にあるくも膜下腔と呼ばれる空間に血液が充満します。

そして、これまでに経験したことがないほどの激しい頭痛とともに、嘔吐や意識障害がみられます。

動脈瘤が破れた瞬間には、脳の圧がきわめて高くなり、脳に血が流れないことで意識を失う原因となります。

また、動脈瘤は再び破裂する可能性が高く、この場合の死亡率は非常に高いため早急に手術が必要です。

関連記事:血栓を予防する重要性とは?日常で簡単に取り入れられる方法を紹介|ニュートライズ

関連記事:吐き気と頭痛があるのに熱はなし?どんな病気が考えられる?|家来るドクター

診断

くも膜下出血の診断はCTで行いますが、ごく軽症の場合などはCTではわからない場合があります。

そのためMRIや、腰から針をさして脳~脊髄を循環している液(脳脊髄液)を調べる腰椎穿刺という検査で出血の有無を確認します。

また脳動脈瘤の場所や形を調べるには、一般的には造影剤を用いた3DCT血管撮影(3DCTA)およびカテーテルを使った脳血管撮影を行います。

治療方法

くも膜下出血急性期の治療は、大きく2つの方法に分けられます。

脳動脈瘤クリッピング手術(開頭手術)

頭蓋骨を一部取り外して、動脈瘤に直接クリップをかける開頭手術です。

脳動脈瘤コイル塞栓術(カテーテル治療)

太ももの付け根の動脈からカテーテルを入れ、血管の中から動脈瘤をプラチナ製のコイルで充填するものです。

クリッピング手術、コイル塞栓術ともに、くも膜下出血急性期の治療としては確立されたものですが、それぞれの方法に固有の特徴があります。

くも膜下出血を来した患者さんの年齢や全身状態、動脈瘤の場所、大きさ、形状などに応じてどちらかの治療が選択されます。

担当する脳外科専門医により、手術とカテーテル治療のどちらを得意としているかも、治療選択の重要なポイントになります。

関連記事:知ってほしい脳卒中の危険な前兆・症状や脳梗塞との違いは?|西春内科・在宅クリニック

脳動脈瘤の予防的治療

脳動脈瘤の予防的治療には、大きく分けて「クリッピング手術(開頭手術)」と「コイル塞栓術(カテーテル治療)」があります。

クリッピング手術は、顕微鏡で脳動脈瘤を視認し、基部をクリップで閉鎖する方法です。

コイル塞栓術は、最近新しいデバイスの導入が相次ぐ分野です。

カテーテルを用いて、脳動脈瘤内にコイルを挿入する通常のコイル塞栓術に加え、バルーンやステントという金属の筒でコイルを押さえて塞栓します。

くも膜下出血の大きな原因となっている脳動脈瘤の予防的治療について、日本人を対象とした大規模研究(UCAS Japan)では、未破裂脳動脈瘤の平均破裂率は年間0.95%と報告されています。

破裂率は脳動脈瘤の最大径と相関することが分かっているため、5〜7mm以上の脳動脈瘤は治療の対象となると考えられています。

一方、最近New England Journal of Medicineという世界的に権威のある医学雑誌には、日本での知見とはかなり異なる結果が報告されています。

「多くの欧米の施設の合同調査で、直径10mm以下の動脈瘤の破裂率は極めて低く、一方手術のリスクが高い」といった報告です。

このため、脳動脈瘤は大きさだけでなく、形や発生部位も含めて治療適応が考慮されます。

名医(スーパードクター)による脳血管疾患治療を受けるメリット

医師のレベルの違いにより、生命予後や治療後の合併症が大きく変わるのが、脳血管疾患治療の特徴の一つです。

特に「くも膜下出血の急性期」は今でも死亡率が高く、最先端の専門的な知識と豊富な経験を持つ名医(スーパードクター)に治療を依頼することは、命を救うためにも大きなメリットがあるといえます。

名医(スーパードクター)による脳血管疾患治療を受ければ生存率は上がるのか

名医(スーパードクター)による治療が脳血管疾患の生存率にどのように影響するかについては、明確な統計データはありません。

しかし、日本最先端治療を行うトップ名医(スーパードクター)には、全国から治療困難な脳血管疾患、特に治療困難な脳動脈瘤や脳動脈狭窄の患者さんが日々紹介され、多くの患者さんを治療しています。

このため名医(スーパードクター)は、一般的な脳外科専門医に比べ最先端治療に対する多くの知識と経験を有しているため、生存率や生活の質の向上が期待できます。

脳血管疾患治療の名医(スーパードクター)を見つける方法

脳血管疾患治療の名医(スーパードクター)を見つけるのは簡単ではありません。

名医(スーパードクター)が在籍している病院では、脳血管疾患などの治療成績がホームページに掲載されていることが多いです。

難しい症例が多いにも関わらず良好な治療成績であることが確認できますので、参考にするのも方法の1つです。

さらに、名医(スーパードクター)紹介サービスを利用すれば、ネットや雑誌などでは見つけることが出来ない本物の名医を推薦、紹介してもらえます。

BeMECは日本最高峰の名医(スーパードクター)紹介サービスを提供

脳血管疾患に対し名医(スーパードクター)の治療を受けたいとお考えの方には、BeMECがご希望に沿った最良の名医をご紹介いたします。

当社では、脳神経外科の教授と顧問契約しているので、脳血管疾患治療の日本トップ名医(スーパードクター)をご紹介し、その名医(スーパードクター)による一貫した診察と治療を確実に受けて頂くことが可能です。

現在の治療に不安を感じている方や、信頼できる医師に治療をお願いしたいと考えている方は、ぜひBeMECの名医(スーパードクター)紹介サービスへご相談ください。

脳神経外科の名医(スーパードクター)にかかるには|脳腫瘍の名医とは

脳神経外科の専門は、大きく分けると脳腫瘍と脳血管疾患の2つに分けられます。

名医(スーパードクター)になればなるほど、どちらかの疾患治療に専門化・特化していることが一般的です。

まずは、ご自身の疾患がどちらの疾患なのかを確認した上で、名医(スーパードクター)を探すことをお勧めします。

今回は、脳腫瘍の名医(スーパードクター)の治療を受けるためにどうすれば良いのかご紹介します。

脳腫瘍とは

脳腫瘍は、脳および脳をとりまく組織にできる腫瘍の総称です。

脳腫瘍の患者は、人口10万人あたり10人程度と推測されています。

そんなに頻度が高い疾患ではありませんが、乳幼児から高齢者まであらゆる世代にみられるのが特徴です。

脳腫瘍の中で、最も多くみられるのは神経膠腫(しんけいこうしゅ)です。グリオーマとも言います。

そのなかでも、神経膠芽腫とよばれる悪性腫瘍は増殖のスピードが速く、症状が現れて数か月で危険な状態に陥る場合もあります。

しかし、早期に治療を開始し手術で腫瘍を切除できれば、その後の経過は比較的良好です。

関連記事:こめかみの頭痛が1週間続くときの原因は?|治し方を解説|家来るドクター

診断

脳腫瘍の診断は、CTやMRI、PET-CTなどの画像診断と診察をあわせて、腫瘍の種類や病期を鑑別し、診断を行います。

脳腫瘍は細かく分類すると150種類ほどになるため、最終的には手術で腫瘍の一部を採取してみないと、診断が出来ない場合があります。

手術中に腫瘍の一部を取って病理迅速診断を行い、腫瘍全体をできるだけ摘出したほうがいいか判断をします。

場合によっては、手術方針が変わることがあります。

このため、手術をうける施設に術中診断を行ってくれる病理医がいるかどうかはとても大切で、治療を受ける際の病院選びの判断材料の一つです。

治療方法

治療法は大きく3つに分類されます。

- ①外科手術

- ②放射線治療

- ③薬物療法(抗がん剤治療)

通常はこの3つの治療法を組み合わせて治療を行います。

外科手術

脳腫瘍を外科的に切除・除去する治療法です。

脳腫瘍の手術で最も重要なことが2つあります。

1つ目は、腫瘍がどのようなものか病理診断を行うことです。

2つ目は、手術後でも今まで通りに会話や歩行ができるように、脳の機能を温存しながらできるだけ多くの腫瘍を取り除くことです。

また、言語の機能を守るためには、患者さんと対話しながら手術を行う覚醒下手術が行われることがあります。

神経膠腫のように、脳の組織から発生する悪性脳腫瘍は、正常脳組織との境界がわかりにくいです。

そのため、ナビゲーションや電気生理学的術中モニタリング検査、術中MRI、蛍光診断などのあらゆる最新技術を用いながら手術を行います。

手術をうける施設を選ぶ際には、これらの特殊で最新の技術を用いて手術を行えるかどうかを確認することも大切です。

放射線治療

神経膠腫などの悪性脳腫瘍は、腫瘍が脳の中に浸潤している可能性があるため、放射線照射を行います。

脳腫瘍の組織によって、放射線照射量が異なります。

放射線治療の期間は、局所照射で約6週間、全脳照射で2~3週間です。

MRT(強度変調放射線治療)

局所照射の方法ですが、できるだけ正常組織への照射を少なくし、がんの領域にだけ強い放射線が当たるようにコンピューターで制御します。

そして、各方向からの放射線量を不均等に調節して照射する治療法です。

全脳照射

多発性の転移性脳腫瘍や、中枢神経系悪性リンパ腫など、脳全体に腫瘍が広がる腫瘍に対して照射する治療法です。

定位放射線照射

ガンマナイフ・サイバーナイフ・Xナイフなどの治療法があり、1個から4個の転移性脳腫瘍や再発を繰り返す良性脳腫瘍などに、ピンポイントで照射する治療法です。

薬物療法(抗がん剤治療)

近年、効果が高く、かつ骨髄抑制などの副作用も軽い抗がん剤治療薬が、脳腫瘍の分野でもどんどん登場しています。

手術後であっても、薬物療法を併用する場合もあります。

手術が出来ない場合にも効果を示す薬物療法があるため、抗がん剤治療の専門家がいる病院を選ぶことは重要です。

名医(スーパードクター)による脳腫瘍治療を受けるメリット

医師のレベルの違いにより生命予後や治療後の合併症が大きく変わるのが、脳腫瘍治療の特徴の一つです。

特に脳腫瘍の治療は年々進歩しているため、最新の知識と設備、治療法を有する名医の治療により、予後が大きく変わる可能性が高くなるでしょう。

最先端の専門的な知識と、豊富な経験を持つ名医(スーパードクター)に治療を依頼することは、脳腫瘍と戦う上で非常に大きなメリットがあります。

名医(スーパードクター)による脳腫瘍治療を受ければ生存率は上がるのか

名医(スーパードクター)による治療が脳腫瘍の生存率にどのように影響するかについては、明確な統計データはありません。

しかし、日本最先端治療を行う日本トップ名医(スーパードクター)には、全国から治療困難な脳腫瘍症例が日々紹介され、多くの脳腫瘍患者を治療しています。

このため名医(スーパードクター)は、一般的な脳外科専門医に比べ最先端治療に対する多くの知識と経験を有しているため、生存率や生活の質の向上が期待できます。

脳腫瘍治療の名医(スーパードクター)を見つける方法

脳腫瘍治療の名医(スーパードクター)を見つけるのは簡単ではありません。

名医(スーパードクター)が在籍している病院では、脳腫瘍などの治療成績がホームページに掲載されていることが多いでしょう。

難しい症例が多いにも関わらず、良好な治療成績であることが確認できますので、参考にするのも方法の1つです。

さらに、名医(スーパードクター)紹介サービスを利用すれば、ネットや雑誌などでは見つけることが出来ない本物の名医を推薦、紹介してもらえます。

BeMECは日本最高峰の名医(スーパードクター)紹介サービスを提供

脳腫瘍に対し、名医(スーパードクター)の治療を受けたいとお考えの方には、BeMECがご希望に沿った最良の名医をご紹介いたします。

当社では脳神経外科の教授と顧問契約しているので、脳腫瘍治療の日本トップ名医(スーパードクター)をご紹介し、その名医(スーパードクター)による一貫した診察と治療を確実に受けて頂くことが可能です。

現在の治療が今のままで良いのか不安に感じている方や、信頼できる医師に治療をお願いしたいと考えている方は、ぜひBeMECの名医(スーパードクター)紹介サービスへご相談ください。

手根管症候群の概要と名医(スーパードクター)を受診するお勧めポイント

手根管症候群についての概要

病態と原因

手根管症候群は、手の親指から薬指にかけてしびれや痛みが生じる病気です。

手指や手首の屈曲などを担う正中(せいちゅう)神経が、手首の手根管(しゅこんかん)という狭い管の中で圧迫されることで起こります。

手根管は手首の中央部にあり、骨と靭帯に囲まれたトンネル状の空間です。

原因はよく分かっていませんが、50歳以上で特に女性に多く発生します。

その他には、手をよく使う人、手首の骨折、妊娠や閉経、糖尿病、関節リウマチ、血液透析、甲状腺機能低下症を契機に発症することもあります。

症状

手根管症候群の症状は、「手の親指から薬指にかけてしびれや痛みがある」、「手を振るとしびれ・痛みが緩和する」などです。

さらに、病気が進行すると「親指の付け根(母指球)の筋肉がやせる」という症状が現れます。

これは、筋肉に達する神経までが障害され、親指の付け根の筋肉が萎縮してしまうため起こります。

進行すると縫物などの細かな作業が難しくなり、親指と人差し指で丸(OKサイン)が作れなくなってきます。

手根管症候群の診断

先ずは、手根管症候群に特徴的な症状について問診し、母指球の筋力低下や筋萎縮を確認します。

診察では、手首を打腱器などでたたき、指先にしびれ・痛みが響くかを確認します。

また、手首を直角に曲げて手の甲をあわせて保持し、1分間以内にしびれ・痛みが悪化するかどうかをみます。

さらに、手首のX線検査や、神経を微弱な電流で刺激して神経が信号を伝える速さなどを調べる「神経伝導検査」などで、神経の状態・機能を調べます。

腫瘤が疑われるものでは、エコーやMRIなどの検査が必要になる場合があります。

手根管症候群の治療法

安静と薬物療法

手根管症候群に対しては、「安静」にすることと「薬」での治療が基本です。

軽症の場合、消炎鎮痛剤やビタミンB12などの飲み薬、塗布薬、また運動や仕事の軽減、シーネ固定など、局所の安静で良くなる場合があります。

さらに、1回~数回のステロイド薬などの注射で症状を抑えることもあります。

手術

「痛みやしびれが強い」、「指の感覚が無くなってきた」などの難治性のもの

「親指の付け根(母指球筋)がやせてきた」、「腫瘤のあるもの」など安静や薬物療法で改善しない場合は手術が必要になります。

最近では内視鏡を用いた「鏡視下手根管開放術」や小皮切による「直視下手根管開放術」などの手術が行われるようになっています。

手根管症候群の名医(スーパードクター)の条件とお勧めポイント

手外科専門医であること

手根管症候群は、一般の整形外科医でも概ね診断をすることが可能です。

しかし、整形外科の分野も専門性が細かく分かれているため、腰痛専門の整形外科医では、手根管症候群の手術をすることは困難です。

そのため、手根管症候群を正しく診断し、適切な治療法を提案してくれる「手外科専門医」を有する整形外科医に診てもらいましょう。

経験と治療技術

手根管症候群に関する診察や手術を数多く経験している手外科専門医に診てもらうのが良いでしょう。

手の手術の中では、比較的難しい手術ではないものの、最新治療法である内視鏡手術では術後の回復が早いというメリットがあります。

内視鏡手術を数多く実施している地域の手外科専門医に診察、治療をしてもらうことをお勧めします。

患者対応

患者とのコミュニケーションが円滑であり、患者の要望に懸念に対応できる医師であることも名医(スーパードクター)の条件だといえます。

眼瞼下垂の概要と名医の条件について

眼瞼下垂についての概要

定義

眼瞼下垂は、上まぶたが正常な位置よりも低い位置に垂れ下がっている状態を指します。

これにより、視界が制限され、外見が疲れて見えることがあります。

症状

以下などが一般的な症状として現れることがあります。

- 視界の制約

- 視覚疲労

- 頭痛

- まぶたの重さ感

- 肩こり

- 頭痛

- 疲労感

眼瞼下垂の種類

先天性眼瞼下垂

出生時から存在するもので、遺伝的な要因が関与することがあります。

生まれつきおこる眼瞼下垂のほとんどが「単純性眼瞼下垂」といわれるもので、まぶたを上げる筋肉がうまく発達せず、代わりに硬くて伸びにくい線維組織が多く混じってしまうことが原因です。

後天性眼瞼下垂

外傷、神経障害、筋肉の衰弱などが原因で後から発生するものです。

特に、加齢による眼瞼の変化やコンタクトレンズの長期使用によるものが多いのですが、以下などの重篤な病気によっても生じるため、精密検査が必要です。

- 重症筋無力症

- 脳梗塞

- 脳動脈瘤

- 脳腫瘍

- 動眼神経麻痺

眼瞼下垂の原因

大人になってからの眼瞼下垂のほとんどは加齢の影響によるものであり、ハードコンタクトレンズを長年つけていた方に起こりやすい症状です。

その他の原因としては、以下の原因が挙げられます。

重症筋無力症

神経と筋肉の接続部で神経の刺激がうまく筋肉に届かない病気です。

神経障害

脳こうそくなどで、まぶたを上げる神経(動眼神経)が麻痺した状態です。

筋肉の弱化

上まぶたを支える外眼筋の弱化が眼瞼下垂を引き起こすことがあります。

外傷

事故や手術による外傷がまぶたの機能に影響を与えることがあります。

眼瞼下垂の程度

軽度

上まぶたの縁が黒目(角膜)と瞳孔上縁の間にかかっている状態。

視界への影響は少ないですが、外見上の悩みとなる場合があります。

中等度

上まぶたの縁が瞳孔の上半分にかかっている状態。

視界に一定の影響があり、まぶたの重さや疲労感が増すことがあります。

重度

瞳孔の下半分までかかっている状態。

視界が著しく制限され、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

眼瞼下垂の治療法

手術

眼瞼下垂の手術は、まぶたの筋肉や組織を修復または調整し、正常な位置に戻すことを目的としています。

「挙筋前転術・挙筋短縮術」「重瞼部・眉毛下皮膚切除術」「筋膜吊り上げ術」など様々な手術法があり、具体的な手術法は各個人の眼瞼下垂の状況を詳しく検査した上で決定されます。

眼瞼下垂治療の名医の条件

専門の医師であること

眼瞼下垂の治療に特化した形成外科医もしくは眼科医が望ましいです。

最近では、二重術や顔全体のバランスを考慮して治療を行うなど、形成外科医が治療を行うことが多くなっていますので、大学病院などの大きな病院(基幹病院)の形成外科に名医がいる場合が多いでしょう。

眼瞼下垂は、重症筋無力症などの病気が隠れている可能性があるので、きちんと診断できる医師であることが重要です。

美容外科では二重術の経験は豊富でも、眼瞼下垂治療の経験が少ない場合が多いため、受診する場合には注意が必要です。

豊富な経験

多くの症例に携わり、難しい症例も数多く経験している医師であれば、高い成功率とともに合併症の可能性も低くなります。

また、最新の治療法に精通しており、新たな治療法の開発のため常に眼瞼下垂治療に対する研究を行い、学会や論文などでも発表していることも重要なポイントとなります。

名医の条件(一般医、専門医との違い)は、口コミやネットの評判、テレビ出演による情報は必ずしも当てにならないことを見極めることが大切です。

丁寧な患者対応

医療技術はもちろんですが、患者とのコミュニケーションが円滑であり、患者の要望に懸念に対応できる医師であることも名医の条件だといえます。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

耳鳴りの概要と名医の条件について

耳鳴りについての概要

定義

耳鳴りは、実際には音がしていないのにもかかわらず、どちらかの耳元や耳の奥でキーンという音やジーンという音を感じる現象です。

症状

さまざまな音が聞こえることがあり、高音や低音、キーンという音やジーンという音、ジュージューとした音、ピーピーとした音などが一般的です。

関連記事:適度な運動10の効果と運動量の目安、おすすめの運動方法を紹介

耳鳴りの種類と原因

主観的(自覚的)耳鳴り

患者自身が耳鳴りを感じるが、外部の人が聞こえないもので、以下などの耳の病気のために起こるものが一番多いです。

- メニエ-ル病

- 突発性難聴

- 内耳炎

- 内耳の病気

- 鼓室硬化症

- 中耳炎

客観的(他覚的)耳鳴り

医師や他の人が患者の耳から発する音を聞くことができるもの。

血管異常、血管性耳鳴りや筋肉性耳鳴りであることが多いです。

日常生活でできる耳鳴りの軽減方法

ヘッドホンやイヤホンで大きな音を聞き続けない、ヘッドホンやイヤホンを1時間以上使ったら耳を休ませる、など耳への負担を軽減するよう心がけましょう。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

耳鳴りの治療法

残念ながら、耳鳴りの特効薬はありませんが、耳鳴りの原因が明らかになっている場合には、その治療を行う必要があるため、耳鼻科を受診して検査を行ってください。

原因に対する治療

耳鳴りの原因が特定できれば、その治療が行われます。

音響療法

耳鳴りよりも小さな音を長時間流して聞くという治療法で、聞き続けて耳鳴りが際立つような静かな環境をなるべく作らないようにすることで、耳鳴りが気にならないようにしていきます。

補聴器のような形をした機器「TCI(tinnitus control instrument;耳鳴り制御機器)」を用いて行うのが主流です。

すぐに効果が出ないため根気よく続ける必要があります。

高価なため購入が難しい場合はCDなどの音源を、補聴器を介して聞く方法もあります。

認知行動療法

耳鳴りに対するストレスや不安の管理を目的とする心理的なアプローチです。

耳鳴順応療法(TRT療法)

「音響療法」と「指示的カウンセリング(耳鳴りに対する正しい理解・知識を学ぶこと)」を組み合わせることで、耳鳴りを完全消失させるのではなく、“耳鳴りとの共存を目的“として、耳鳴りを気にしなくさせる治療法です。

欧米を中心に行われており、日本でも10年前くらいから広まってきた新しい治療法になります。

耳鳴りの名医の条件

耳鳴りは、耳鼻咽喉科に受診しましょう。

耳鳴りはさまざまな原因(病気)から来る場合もあるため、耳鳴りが起こる原因(病気)について熟知しており、治療経験豊富な耳鳴りの専門医であることが望ましいです。

また、耳鳴りは原因がはっきりしない場合が多く、特効薬や著効する治療法がないため、患者とのコミュニケーションが円滑で患者の症状や不安に理解を示してくれる医師であるかを見極めることが大切です。

椎間板ヘルニア治療の名医について

椎間板ヘルニアについての概要

椎間板ヘルニアとは、脊椎の椎間板が損傷し、内部のゼリー状の物質(髄核)が椎間板から飛び出た状態を指します。

通常、椎間板は椎骨同士のクッションのような役割を果たし、脊椎を支え柔軟性を提供しています。

椎間板が損傷すると、患部周辺の神経に圧迫がかかり、痛みやしびれ、筋力低下などの症状が生じることがあります。

椎間板ヘルニアが頸部に起これば(頸椎椎間板ヘルニア)、上肢のしびれや痛み、首の痛みが症状として現れます。

一方、腰部(腰椎椎間板ヘルニア)に起これば、下肢のしびれや痛み、腰の痛みなどが症状として現れ、さらに酷くなると膀胱・直腸障害などが出てくることがあります。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

椎間板ヘルニアの内視鏡手術の治療選択の注意点

一般的に手術をせずに消炎鎮痛薬や内服治療などの薬物治療、理学療法などで症状は軽快しますが、痛みが強い場合には神経ブロックなどを行い痛みを和らげます。

それでも治らない場合や下肢の脱力、排尿・排便障害が出てくるような場合には手術が行われます。

内視鏡手術は、椎間板ヘルニアの治療法の一つで、比較的非侵襲的な方法です。

内視鏡手術は一般的な手術よりも回復が速く、傷口も小さいため、入院期間が短く患者の生活への影響が少ないことが利点です。

ただし、手術が必ずしも適切な選択肢ではなく、患者の症状や椎間板の状態によっては他の治療法が適している場合もあります。

椎間板ヘルニア内視鏡手術を名医に依頼するべき理由

椎間板ヘルニアの内視鏡手術は微細な操作が求められるため、名医に依頼した場合には手術の成功と合併症のリスクの低減が期待されます。

また、名医は最新の治療法に常に精通しており、患者に対して手術以外にも最適な治療プランを提供してくれます。

腰椎椎間板ヘルニアと診断されて手術を受けたものの、下肢の痛みやしびれ、腰の痛みなどが取れないなどといったトラブルが比較的多く見受けられますが、名医の場合には、何よりも手術前の診断が正確なところがもっとも重要な点です。

このため、名医が診断と治療(手術など)を行うことで症状の改善の可能性が高くなるのです。

椎間板ヘルニアの内視鏡手術治療で名医と一般医師・専門医とどのような違いがあるのか

椎間板ヘルニアの内視鏡手術を行う名医は、その手術に特化した専門知識と経験を有しています。

一般の整形外科医も内視鏡手術を行うことはありますが、名医との違いは手術の専門性や微細な操作においての熟練度にあります。

名医は、多くの難しい症例の治療も経験していることから、高い成功率とともに合併症のリスクが少ないことも重要なポイントです。

椎間板ヘルニア内視鏡手術の名医の条件

椎間板ヘルニア内視鏡手術の名医にはいくつかの条件があります。

手術の成功と患者の安全性が重要ですから、口コミやネットの評判、テレビ出演による情報は必ずしも当てにならないことを見極めることが大切です。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

BeMECは日本トップ名医の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

不整脈に対するカテーテルアブレーション治療の名医(スーパードクター)について

カテーテルアブレーション治療についての概要

カテーテルアブレーション(Catheter Ablation)は、心臓の不整脈を治療するためのカテーテル手術の一つです。

不整脈の発生源となる異常な回路や興奮を発生させている心臓部分を焼灼(アブレーション)することで、正常な心臓のリズムを回復させることを目的としています。

カテーテルアブレーションは、通常、薬物療法が効果的でない場合や副作用が問題となる場合に適用されますが、近年では薬物療法が効果的な場合でも、薬の定期的な服用や頻回の外来通院を避けたい方に対して積極的に行われるようになっています。

ほとんどの場合、手術時間は2~3時間で終了しますが、難しい不整脈の場合は5~6時間かかることもあります。

苦痛がないように、鎮痛剤や鎮静剤を状況に応じて使用します。

主な対象となる不整脈は心房細動、心室細動、発作性上室性頻拍や心房粗動などです。

カテーテルアブレーション治療を名医(スーパードクター)に依頼するべき理由

カテーテルアブレーションは高度な技術と経験が必要な手術のため、名医(スーパードクター)に依頼することが望ましいです。

名医(スーパードクター)は豊富な経験と知識を持ち、最新の技術や治療に精通しているため、治療の成功率が高まります。

特に、心房細動では直径約2センチ前後の肺静脈の入り口を全周性に治療を行う必要があるため、30〜60カ所以上の通電が必要になり、他の不整脈に比べ治療箇所の範囲が広く時間を要する場合が多いです。

そのために心房細動では再発も比較的多く2回目の治療が必要になることもあり、1回の治療での成功率上昇も課題となっています。

名医(スーパードクター)の場合には、難しい症例を多く経験しているため、1回の治療で成功する可能性が高いことも大きなメリットの一つです。

また、脳梗塞などの合併症のリスクが少ないのも名医(スーパードクター)ならではのメリットと言えます。

カテーテルアブレーション治療で名医(スーパードクター)と一般医師・専門医とどのような違いがあるのか

名医(スーパードクター)は通常、専門的なトレーニングと経験が豊富であり、特定の治療領域において卓越した技術とともに豊富な知識を有しています。

カテーテルアブレーション治療においても、名医(スーパードクター)は最新の技術や知識にアクセスし、研究を行うことで最新かつ先進的な技術、知識を進化させています。

一般医師や専門医も治療を提供できますが、名医(スーパードクター)はその分野での専門性が高く日本の不整脈治療をけん引し、一般医師や専門医を指導する立場です。

カテーテルアブレーション治療の名医(スーパードクター)の条件

カテーテルアブレーション治療の名医(スーパードクター)としては、以下の条件が考えられます。

- 心臓血管領域の専門的なトレーニングと経験が豊富であること

- 高度な技術と手術経験があり、最新の治療技術・知識が豊富なこと

- 治療に対する研究などを行い、常に先進的な治療方法を進化させていること

- 患者とのコミュニケーションが得意で、患者の個々の状況を適切に理解し、治療計画を立てる能力があること

- 医学の最新の進展や診療ガイドラインに常にアップデートされているだけでなく、診療ガイドラインを作成する立場であること

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

BeMECは日本トップ名医(スーパードクター)の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医(スーパードクター)からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医(スーパードクター)の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医(スーパードクター)に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

日本人に合った最適な食事バランスや理想的な食事方法を解説

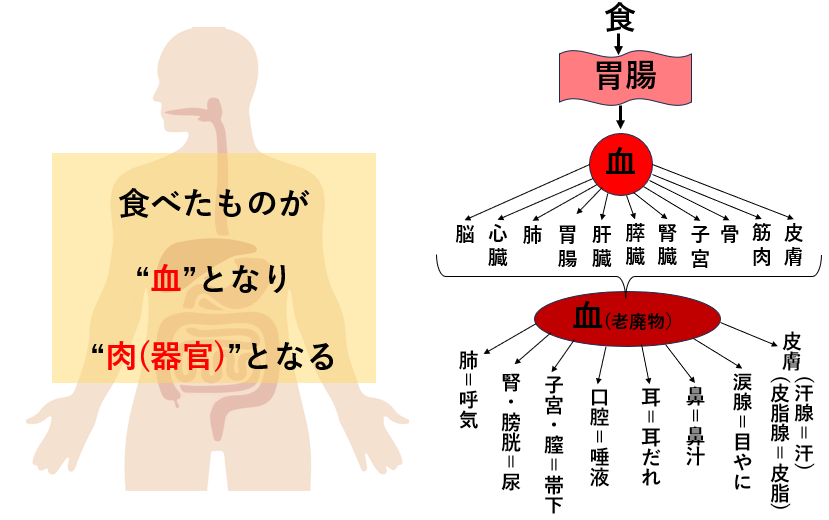

からだは『食べ物』からできています

私たちの身体の中では、日々たくさんの細胞が生まれ変わっています。

その細胞の材料となるのが『食べ物』です。

つまり、身体はあなたが食べたものでできているのです。

当然、食事の質が生まれてくる細胞の質に影響します。

質の悪い食事は、代謝を低下させたり、悪い物が溜まることで悪い細胞を生み出したりと、様々な病気を発生させる要因になります。

今一度、自分の細胞たちが喜ぶ食事をとっているかどうか、ご自身の食事の内容を見直してみてください。

できることから少しずつ意識して改善されると、きっと数か月後、数年後の身体が今よりももっと輝いているはずです!!

現代人の食生活における問題点

現代は、美味しい食べ物で溢れかえっていますが、好きなものを好きなだけ食べられる現代だからこそ、自分で食事に気を配る必要があります。

戦後、食の欧米化が急速に進んだ日本では、動物性たんぱく質や脂質が増え、逆に炭水化物や食物繊維の摂取量が減少しました。

野菜に関しては、いずれも摂取目標量に達せず、特に若い世代は不足が目立ちます。

豊かさの中での現代型栄養失調を懸念しなければいけない状況になっているのです。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

日本人に合った最適の食事バランス

私たち日本人には、日本人に合った食生活があります。

世界各地で風土が異なり、その環境に適した食べ物があります。

また、先祖代々受け継いだ腸内細菌の働きによって、食べたものが代謝され吸収されます。

同じものを食べても、腸内細菌が異なると違ったものに分解されます。

その結果、プラスに働くこともあればマイナスとはいかないまでも、効果がない場合もあります。

最近では、栄養価や単一の成分を取り出して何に効く等言われていますが、単一の成分だけでは健康的な身体づくりのために必要な栄養素は十分補えません。

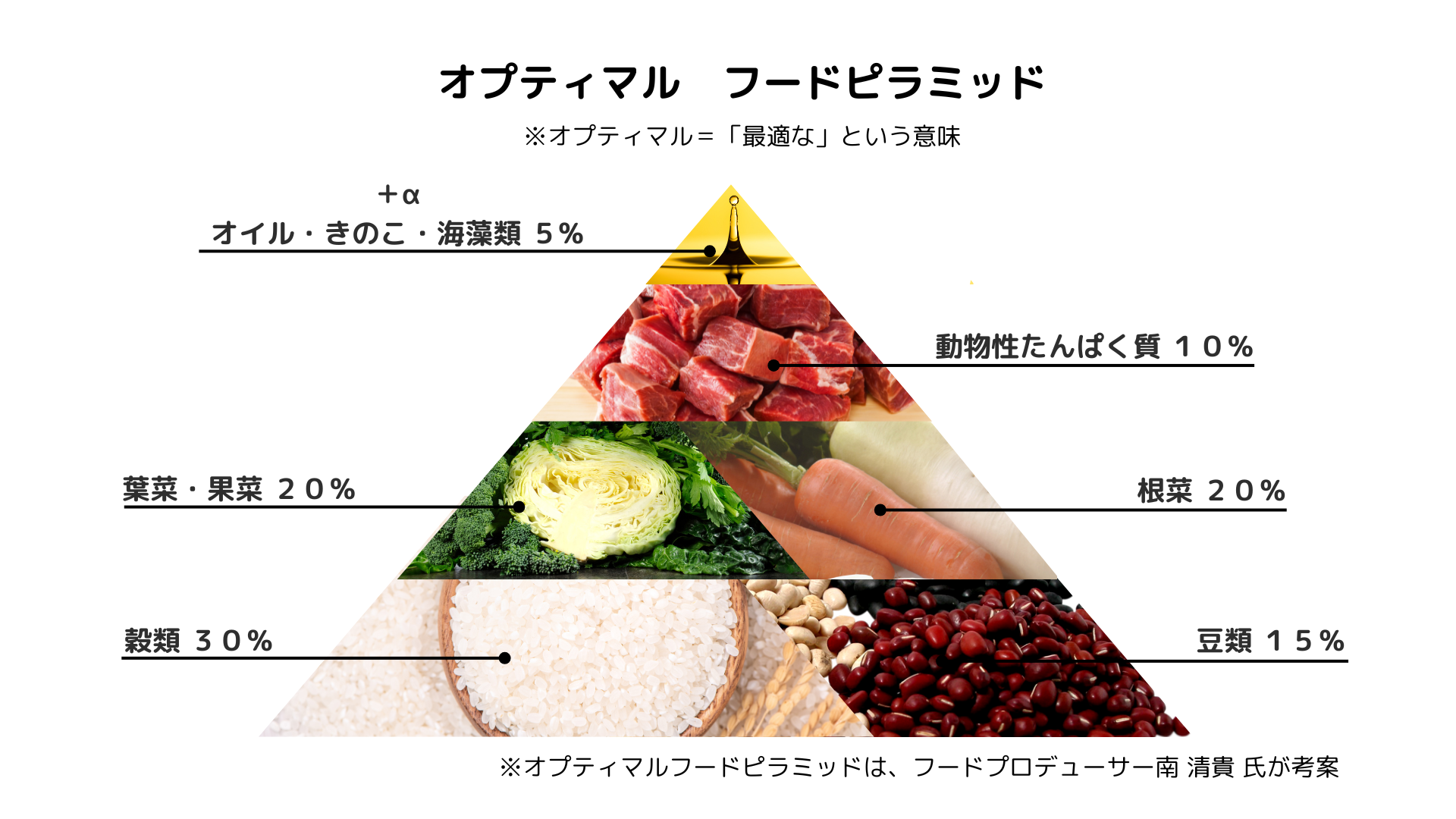

下の図『オプティマルフードピラミッド』の食事バランスを意識してみてください。

お野菜が食事全体の 40%を占めていますか?

『日本人の野菜摂取目標量は350g』

「野菜はちゃんと食べています」という方も、食べている野菜のほとんどが栄養の少ない淡色野菜だったりします。

しかも、今の野菜は品種改良やハウス野菜の普及により、ビタミン類が非常に少なくなっています。

旬の野菜は栄養価も高いので出来るだけ旬のものを多種類取るように心がけましょう。

日本人の野菜摂取目標量は、350gといわれています。

350gといってもイメージしづらいですが、片手いっぱいに乗せられる野菜の量(ベジハンド)が約60gなので、1日合計6べジハンドを目標にしましょう!

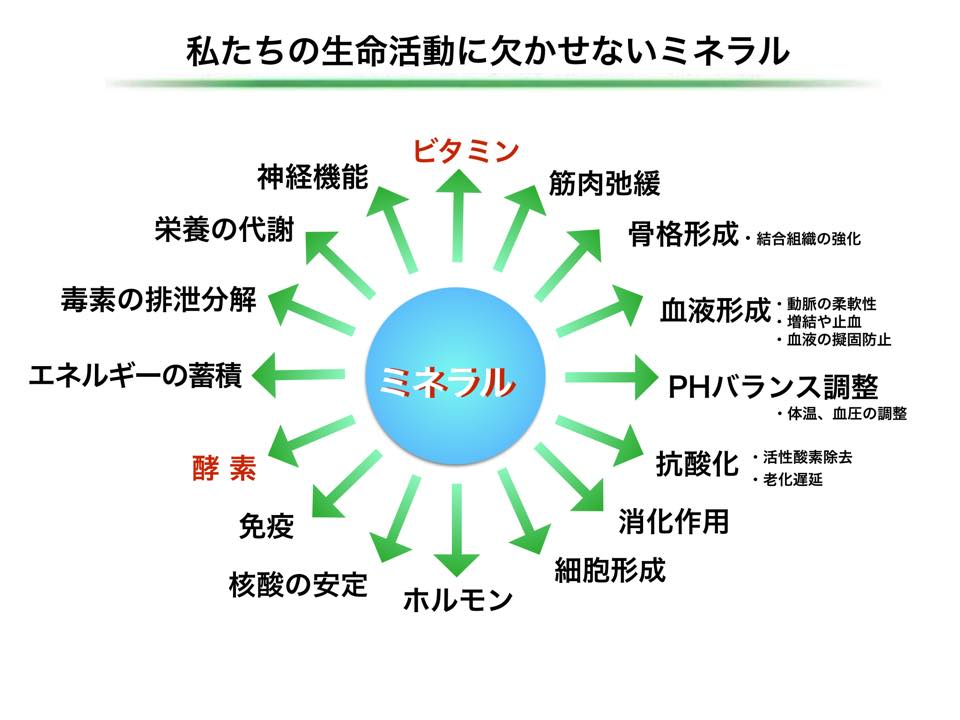

現代人はミネラル不足

現代人はカロリーは十分に取れていますが、ミネラル不足になりがちです。

化学肥料で育てた農作物が主流になったこと、食品が精製されたり加工されることでミネラルは流失していきます。

また、化学調味料を使うことで、出汁を取らなくなったことも原因の一つです。

ミネラルは下図のように生命活動のすべてに大きく関わっています。

ミネラル補給のために簡単にできることは、『だしをとる』ことです。

昆布、いりこ、かつおぶし、干ししいたけでだしをとり、料理に活用して下さい。

効率の良いたんぱく質の摂り方

たんぱく質は、アミノ酸が多数結合した高分子化合物で、筋肉や臓器など体を作るだけでなく、たんぱく酵素やホルモン、免疫物質の材料としてさまざま機能を担っています。

アミノ酸には体内で合成できる『非必須アミノ酸』と、合成出来ない『必須アミノ酸』があり、必須アミノ酸は食事から摂取する必要があります。

厚労省のたんぱく質推奨量は、以下の通りです。

- 18~64歳の男性は一日65g

- 65歳以上の男性は60g

- 18歳以上の女性は一日50g

たんぱく質はたくさん摂れば良いのではなく、私たちの身体の材料になるものを効率的に摂ることが大切です。

余分な物は分解して排泄しなければならず、肝臓、腎臓に負担がかかりエネルギーも消費してしまいます。

また、最近ではプロテインが流行していますが、摂りすぎは腎臓に負荷がかかりますので注意が必要です。

身体を作るのに最適なアミノ酸は『アミノ酸スコア』という指標で表されます。

たんぱく質というと、肉をたくさん食べないとと思い込んでいる方もいらっしゃいますが、穀類にもたんぱく質が含まれています。

とくに、米+豆の組み合わせのたんぱく質は、必須アミノ酸のバランスがとても良く、肉のように余分な脂質を気にする必要もありません。

大豆以外の豆も大豆同様、たんぱく質や植物繊維を含むので大いに利用しましょう。

色々な食品からバランスよくたんぱく質を摂取しましょう。

消化の悪い大豆を発酵させ、『納豆』『しょうゆ』『みそ』にすることで、たんぱく質が吸収されやすいアミノ酸に分解されますので、自然発酵した醸造の醤油やお味噌を選んでお使いいただくのもおすすめです。

表にはありませんが、『イワシの丸干し』、『しらす干し』等はカルシウム補給にもなりますし、水分が少ない分重量の約半分はタンパク質なのでおすすめです。

また、お手軽に使える『鰹節』はなんと重量の75%もがタンパク質で、必須アミノ酸全てを含んでいるのでぜひご利用下さい。

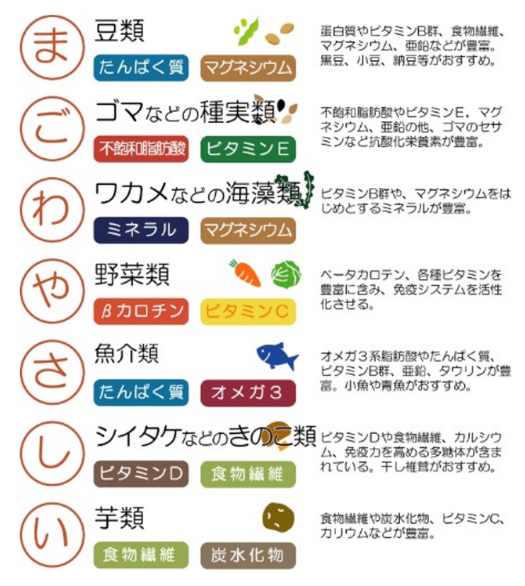

食材の選び方

『ま・ご・わ・や・さ・し・い』

下の図を参考に、色々な栄養素を積極的に日々食事に取り入れていきましょう。

有害な化学薬品、添加物を含まないもの、自然な加工のものを選ぶようにして、化学肥料による不自然な栽培のものなどは避けるようにしましょう。

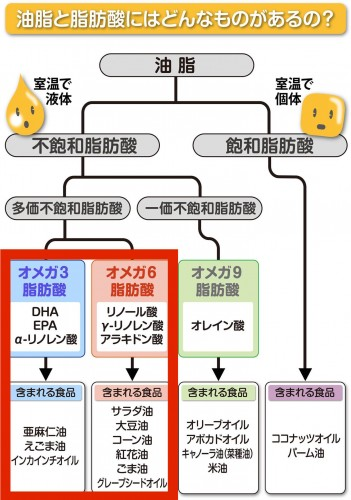

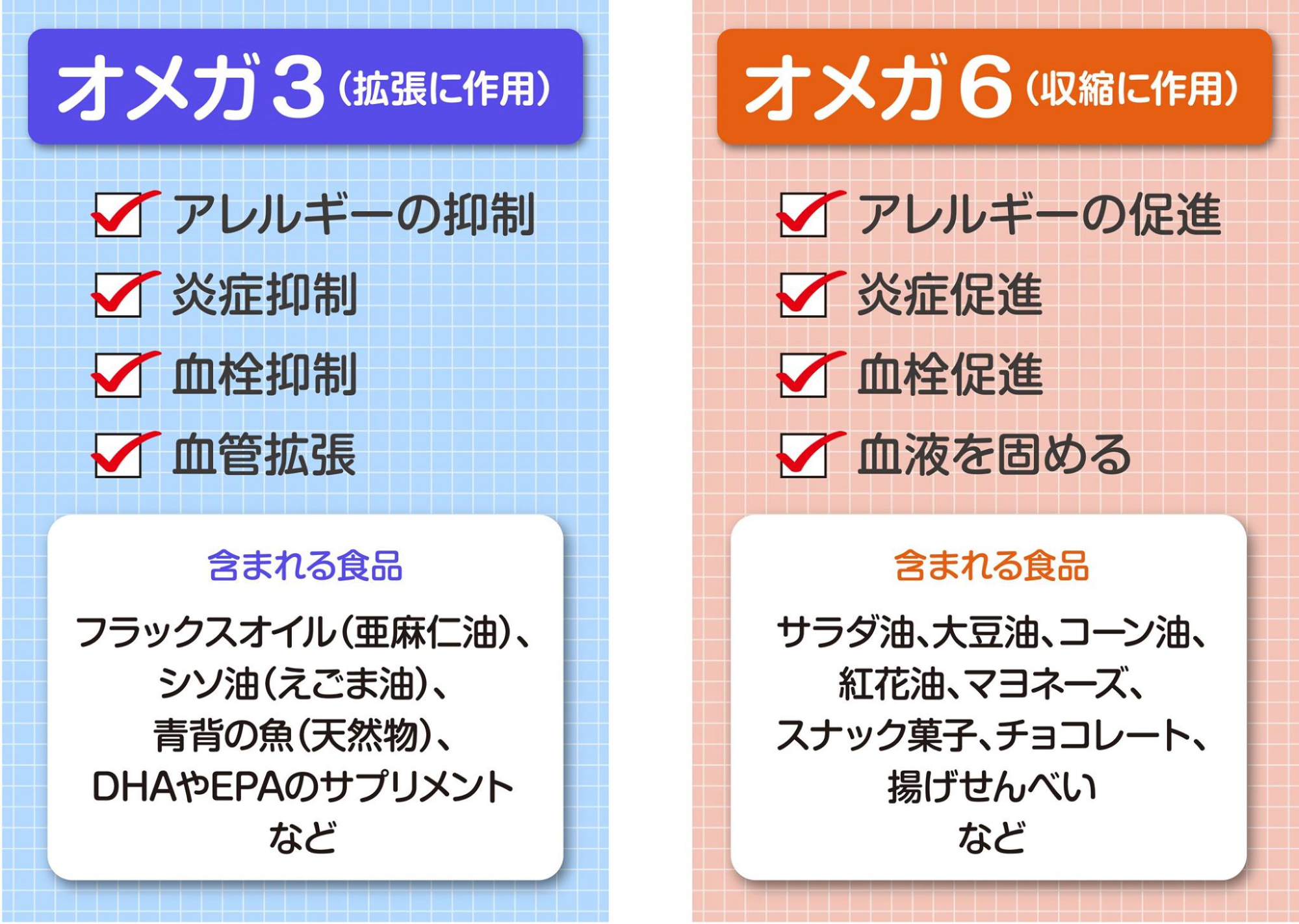

良質な油をとりましょう

油(脂質)は、たんぱく質や糖質と並ぶ『三大栄養素』の一つです。

油は体に良くないとか、肥満の原因になるのではないかと思われがちですが、油は身体を動かずエネルギー源であり、身体の細胞やホルモンの材料になります。

また脂溶性ビタミンの吸収を促したり、恒常性(ウイルスなどの外敵が身体に入ることを防いだりする働き)のバランスを整えてくれるなど、健康を保つために欠かせないものです。

ただ、油なら何を摂ってもいいというわけではありません。

質の良い油を適量摂ることが大事です。

自分の体重(kg)÷2=1日の食用油の合計摂取量(g)の適量

たとえば体重50kgの場合は、25gが目安となります。この25gをどういった油で摂取するかが重要であり、できるだけ日頃の食生活で不足しがちなオメガ3を補いたいところです。

油の主な成分は脂肪酸です。

脂肪酸には「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2種類があります。

飽和脂肪酸は、常温では固形の油というのが特徴で、肉やラード、バターなどの動物性脂肪に多く含まれます。

体のエネルギー源として重要な役割を持つのですが、飽和脂肪酸の摂りすぎは血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を増やし、動脈硬化や心疾患の危険性を高めるので摂りすぎに注意すべき油です。

生クリームや菓子パンにも多く含まれており、知らないうちに摂りすぎてしまいがちですので注意しましょう。

不飽和脂肪酸は、逆に体内のコレステロールを下げる働きがあり、積極的に摂ることで健康につながるとされています。

積極的に摂るべき油:えごま油、アマニ油など

『オメガ3系オイル』を積極的に摂取すれば、悪玉コレステロールや中性脂肪を減らせるだけでなく、心疾患やがんなどのリスクも下げられると言われています。

また、女性ホルモンを整えたり、睡眠の質を向上させたり、目や毛髪、皮膚のバリア機能を向上させるなどの効果も見込めます。

酸化しやすい油なので冷蔵保存してください。

また加熱して高温になると、有効成分が壊れてしまうばかりか、トランス脂肪酸が発生するので、加熱調理は避けましょう。

なお、オメガ9系オイルに分類されるオリーブオイルは、「積極的に摂るべき油」とまでは言えませんが、便秘解消や血液浄化などに役立ちます。

「抗酸化作用」がありますが、開封後2カ月以上経過すると酸化が進んでしまいますので、開封後は早めに使い切るようにしましょう。

摂る量を控えるべき油:サラダ油、ごま油、コーン油、大豆油など

『オメガ6脂肪酸』を多く含む油です。

オメガ6も人体に欠かせないものですが、現代の日本人の食事で最も摂取機会が多く、摂りすぎの傾向にあります。

オメガ6の過剰摂取は、心疾患やがんなどのリスクにもつながりますので、摂取量を控えることを意識してください。

また、牛脂やバターに含まれる『動物性油脂』(魚の脂身はOK)。

メタボリック症候群の1番の原因は動物性油脂とされるので、意識してセーブしましょう。

乳製品の脂肪分にも要注意です。

乳製品は体にいいと思われがちですが、脂肪分をとりすぎてしまうと、結果的に心臓に負担をかけてしまうので気をつけましょう。

なるべく摂らないほうがいい油:トランス脂肪酸

マーガリン、ショートニングなどに含まれる『トランス脂肪酸』です。

トランス脂肪酸を摂ると、心臓病などのリスクが高まります。

菓子パン、レトルト食品、お菓子なども、成分表示の原材料名に『植物油脂』と記載があれば、トランス脂肪酸が含まれている可能性が高いので注意が必要です。

糖質を控えましょう

「糖質」と聞くとお菓子や砂糖などの甘いもの思い浮かべる方が多いと思いますが、糖質は以下などの多くの食品に含まれています。

- ごはん

- パン

- 麺類

- 芋類

- 果物

- 菓子

- ジュース類

食物から取った炭水化物のうち、糖質は分解されてブドウ糖の形となり主に小腸で吸収された後、肝臓に送られます。

一部は血中に入り全身に送られます。

ブドウ糖は、脳や筋肉などでエネルギーとして使用されますが、過剰になったブドウ糖は肝臓や筋肉にグリコーゲンとして蓄えられたり、中性脂肪として脂肪細胞などに蓄えられます。

筋肉や肝臓、脂肪組織へのブドウ糖の取り込みは、すい臓から分泌されるホルモン『インスリン』によって行われます。

運動不足や食事量の過多などが原因で、消費エネルギーを上回る糖質を摂ると、肥満の原因となったり、血糖値上昇による糖尿病などの生活習慣病発症のリスクが高まります。

血糖値を下げる作用のあるインスリンは、糖分や脂質を体内に取り込む作用を持っています。

このため、急激な血糖上昇は急激かつ過剰にインスリンが増加するので、肥満の原因となります。

急激に血糖値を上げないための工夫として、食事の初めにサラダなどを多く摂取してからごはんなどの糖質を摂るのがお勧めです。

サラダなどにより血糖の吸収がゆっくりとなるためです。

また、食事の早食いも血糖値を急激に上昇させる危険性があるので、ゆっくりと食事をするように心がけてください。

糖質制限のやりすぎは危険!

一方、最近流行りの『糖質制限』ですが、長期に行うのは危険性が高いことが分かっています。

日本人が食べる食事の内、糖質の割合は一日平均で57g程度と言われています。

しかし、厳しい「糖質制限食」は20g以下に抑えることによる急激な体重減少が目的です。

確かに体重が急激に減るのですが、長期に実施すると体がだるくなったり、意欲の低下や記憶力の低下が起こってきます。

また、糖質の代わりに脂質を多く摂ることになるため、動脈硬化などが急激に進むことにより生命予後はむしろ低下する、との研究報告もあります。

したがって極端な糖質制限食(1食あたり糖質20g以下)はお勧めできません。

穏やかな制限食(ロカボ:1食あたり40~50g)が適量だと言われています。

関連記事:適度な運動10の効果と運動量の目安、おすすめのストレッチ方法を紹介

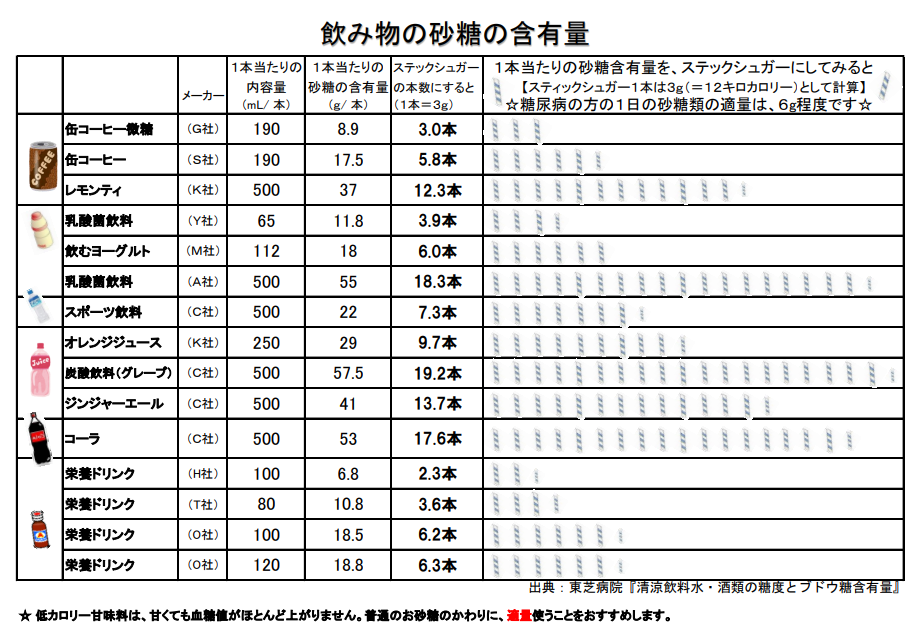

果糖の摂りすぎには注意を!

甘い物が食べたい時に、お菓子を食べるよりは、ビタミンやミネラル等が摂取できる果物を食べる方がおすすめですが、果物には『果糖』が多く含まれており、食べすぎは内臓肥満や脂肪肝の原因になります。

糖質の中でも『ブドウ糖』は全身でエネルギーとして利用され、余った分は肝臓や筋肉にグリコーゲンとして貯蔵されます。

一方で果糖は遊離脂肪酸を介して中性脂肪に変換されやすく、過剰に摂取した場合は内臓脂肪(および皮下脂肪)や肝臓に蓄積されます。

このため、果糖の過剰摂取はぶどう糖よりも内臓肥満や脂肪肝になりやすいのです。

また、果糖は清涼飲料水やコーラなどの炭酸飲料にも多く含まれています。

清涼飲料水の甘味料は主に、トウモロコシやイモなどから人工的に作られた『果糖ブドウ糖液糖』が使われています。つまり「人工の果糖」なのです。

果糖ぶどう糖液糖は砂糖よりも安価で甘いため、清涼飲料水や炭酸飲料などに使われています。

このため、清涼飲料水や炭酸飲料などの摂りすぎは内臓肥満や脂肪肝の悪化の原因となるのです。

例えば500mlのコーラ1本に砂糖換算で53gが含まれています。

つまり、500mlのコーラを飲み干すと、スティック(3g/本)17本もの砂糖を一度に摂ることになるのです。

甘さの少ないスポーツドリンクでも7本もの砂糖を摂ることになります。

さらに、砂糖よりも太る「果糖」ですから、肥満や脂肪肝、メタボになりやすいのはなおさらです。

果糖が多い果物や清涼飲料水の摂りすぎには注意をしてください。(下図参照)

塩分を控えましょう

目標:1日6gまで ※より少なくするのが理想

食生活の中でも、まず見直したいのが塩分の摂取量です。

減塩による降圧効果には個人差がありますが、世界的にみても日本人は塩分をとりすぎている傾向があるので、まず減塩を心がけることが大切です。

日本高血圧学会のガイドラインでは、1日当たりの塩分(食塩)摂取量の目標を6g未満と設定していますが、同時に「より少なくすることが理想」ともしています。

これは、米国ではすでに理想的な摂取量を「3.8g」とするガイドラインが示されているためです。

料理をする際は薄味を心がけ、天然だし(昆布・しいたけなど)をしっかり取りましょう。

減塩の調味料を利用することもおすすめです。

タレや下味の強い物は避け、以下などの食品は控えましょう。

- 漬物

- 佃煮

- 肉加工品(ハム・ソーセージ)

- インスタント食品

また、外食や惣菜は一般的に味付けが濃いため、できるだけ頻度を少なくするようにしましょう。

麺類は汁を飲まないようにしたり、しょうゆやソースはかけずに小皿に取り少量ずつ付けて食べる工夫も効果的です。

BeMECは日本トップ名医の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

適度な運動10の効果と運動量の目安、おすすめの運動方法を紹介

適度な運動10の効果

①骨が丈夫になる

運動をすると、骨に力が加わります。

この力が骨をつくる細胞の働きを活発にして骨を丈夫にするので、骨粗鬆症の予防効果に繋がります。

②関節や筋肉が柔らかくなる

運動をすると関節や筋肉が柔らかくなります。

これは、体を動かすことで、骨をつなげているものや筋肉を包んでいるものが引き延ばされて、固くなるのを防ぐからです。

人の体は動かしていないと、だんだん固くなるようにできています。

③筋肉がつよくなり、疲れにくくなる

強い運動をすると普段より強い力を発揮するので、その刺激によって筋肉が太くなり、力が強くなります。

また、怠けていた筋肉も働き出し、結果として力が強くなります。

力が強くなると、同じ作業でも相対的に楽になり、疲れにくくなります。

④心肺系が強くなり、疲れにくくなる

運動をすると肺で酸素を取り入れる効率が高くなります。

また、心臓も筋肉ですから大きく、強くなります。

さらに血管が太くなり、毛細血管も増えて血行がよくなり、酸素や栄養、老廃物等を大量に素早く目的地に運べるようになります。

これにより疲れが軽減され、強い作業や運動を長くできるようになります。

⑤血液がきれいになる

運動をすると善玉コレステロールが増え、悪玉コレステロールが減るので、血管が詰まったり、固くなったりすることを防げます。

つまり、以下などの予防効果があります。

- 動脈硬化

- 狭心症

- 心筋梗塞

- 脳卒中

- 脳梗塞

⑥痩せる、見た目も若返る

運動中および運動後は普段よりエネルギーを消費します。

また、筋肉も増えるので、普段のエネルギー消費量も増えます。

特に弱い運動を継続すると、力を長く出し続けられる筋肉の方が発達して、脂肪の消費が増えます。

このように、高血圧、高脂血症、糖尿病等の多くの生活習慣病と関係の深い肥満を予防および改善するので、生活習慣病の予防・治癒効果があります。

また、プロポーションも改善されてスタイルが良くなり、見た目も若返ります。

⑦脳を活性化する

筋肉を動かす信号を送るのは脳です。

体を動かすと脳に刺激を与えることができ、認知症を予防・改善する効果が期待されます。

特に、体を複雑に動かす運動はもちろん、ウォーキングのように移動して風景が変わる運動もよい刺激になります。

⑧抵抗力がつく

適度な運動をすると免疫機能が高まり、病気に対する抵抗力が増します。

特に、楽しみながら運動をすると効果が高くなると言われています。

⑨痛みが緩和する

運動により筋肉の緊張がほぐれたり、血行や新陳代謝が増し、回復が促進されるため、肩こり、腰痛、膝等の関節の痛みが緩和します。

⑩気持ちが元気になる、若返る

適度な運動をすると、気分が明るくなり、ストレスが発散できたり、リラックスできたり、不安感や疲労感が減るなど、さまざまな心への効果があります。

また、意欲がでたり、自信がもてたり、対人関係がよくなったり、生活が充実したりなど、気持ちを若返らせてくれます。

関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説|Humming(ハミング)

運動量の目安

健康づくりのための運動量の目安は、息がはずみ、汗をかく程度の運動を週合計60分、毎週続けることです。

毎日できない方は、1回20分程度を週3回や1回30分程度を週2回、平日に時間が取れない場合は、週末に1回60分の運動を取り入れても効果が得られます。

強度が高めの運動を無理して行うとけがやストレスにつながることもありますので、無理せず、「息がはずみ、汗をかく程度」を意識しましょう。

以下でおすすめしている3つの運動を毎日意識して行うだけでも、大きな効果が期待できます。

※持病があるなど、医師の指導で運動制限がある場合はその指示に従いましょう。

おすすめの運動方法

全身運動:ウォーキング

①前方をみながら、中心軸を意識して背筋を伸ばす。

肩の力を抜き、お腹を引き締める。

②踏み出す足のつま先を高く上げるよう意識して、かかとから着地する。

重心を『かかと⇒小指球⇒母指球』へと移動させていく。

③後ろ足の指でしっかり地面を蹴り出す。

正しい姿勢を意識しながら、②〜③を繰り返す。

週2〜3回、1回20〜30分を目安に行いましょう!

【さらに運動効果を高めたい方へ】

歩幅は広めにとり、出来るだけ大股で歩きましょう。

その際、腕は伸ばして歩くのではなく90度に曲げ、出来るだけ腕を大きく振って歩くようにしてください。(競歩に近い歩き方です!)

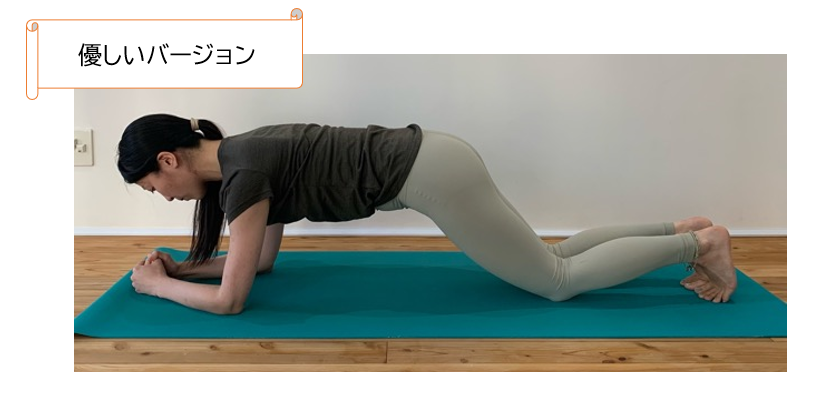

上半身・体幹強化:プランク

①足をのばした状態でうつぶせになる。

②腕を肩幅程度に開き、両ひじ・前腕を床につけて上半身を起こす。

③つま先を立てるようにして下半身を持ち上げる。

④頭からかかとまでが一直線になるように意識する。

⑤その姿勢のままキープする。

まずは20秒キープを目安にはじめてみましょう!

20秒間楽にキープできるようになったら、次は30秒にチャレンジ!

上のプランクが難しい方は、慣れてくるまでひざを付いた状態で行いましょう。

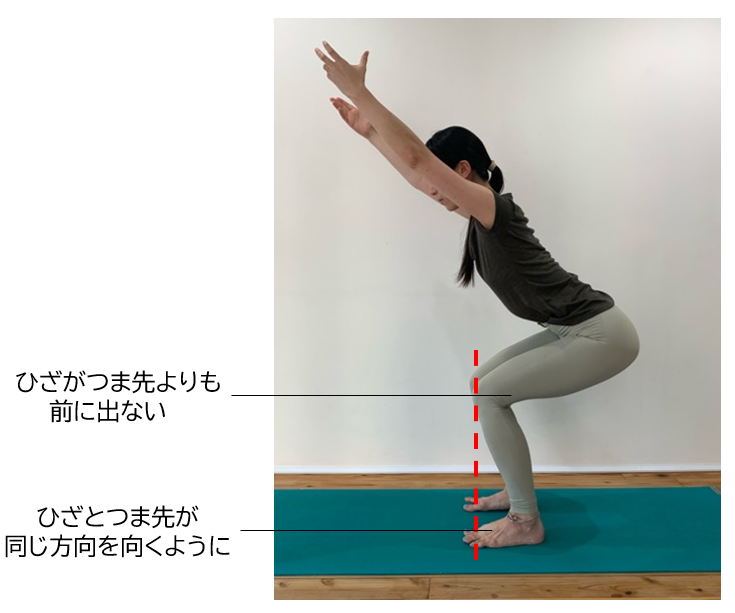

下半身強化:スクワット

下半身の血流やリンパの流れを促進し、筋力アップができます!冷えやむくみ改善にも効果的です!

①肩幅より少し広く足を広げ、つま先がまっすぐ前を向くように立つ。両手を真上にあげる。

②腰を後ろに引きながら、ひざがつま先よりも前に出ないように、ゆっくりひざを曲げる。

③ゆっくりもとの姿勢に戻る。(5秒で下がり、5秒で戻るペース)

5~10回を1セットとし、1日1〜3セットを目安に行いましょう!

不安定な方は、腰に手を当てながら行いましょう。

また、机に手をついて椅子からの立ち座りをゆっくり行うのも効果的です!

BeMECは日本トップ名医の診察・治療にお繋ぎします

重篤な病気にかかっていたり、特殊な治療が必要な場合など、近所の医療機関では治療に対応できないケースも少なくありません。

そのような場合、名医からの治療を受けるために医師紹介サービスを利用するのもひとつの方法です。

BeMECでは、顧問教授が診療科や病状に合わせて日本トップ名医を推薦しており、質の高い専門医療を受けるためのお手伝いをしています。

また、確実に名医の診察・治療が受けられるよう、外来予約から受診までの手続きを代行いたします。

自分または家族の病気を治すために、名医に診てもらいたいという方は、ぜひ一度BeMECへご相談ください。

肝臓がんは治る?肝臓がんの治療法と名医(スーパードクター)を見つける方法について解説

肝臓がん(肝細胞がん)の発症はがん患者全体の6番目に多く、日本では年間約3万人が新たに肝臓がんと診断されています。

肝臓がんには、肝切除だけでなく多くの治療法があり、的確な診断と治療を受けるためには、経験豊富な肝臓専門医に受診することが重要です。

この記事では、肝臓がんの基本知識から治療に関する情報、および名医(スーパードクター)を見つける方法まで詳しく解説します。

肝臓がんの症状と原因

肝臓がんでは、多くの場合ほとんど自覚症状がなく、医療機関での定期的な検診や他の病気の検査時などに発見されることも少なくありません。

このため肝臓は「沈黙の臓器」とよばれています。

症状の出現は病状が進んでから認められることが多く、慢性肝炎・肝硬変に伴うものと肝臓がんそのものによる症状とがあります。

進行した場合には、どちらの場合も倦怠感、浮腫、腹水、黄疸、腹部圧迫感などの症状が出ることがあります。

肝臓がんでは、痛みが出ることは非常に少ないですが、破裂が起こる前(切迫破裂)には右上腹部痛が起こることがあります。

肝臓がんは、慢性肝炎や肝硬変など肝臓に病気がある場合に発症することが多く、正常な肝臓から肝臓がんが発症することはまれです。

慢性肝炎や肝硬変および肝臓がんの原因となる基礎疾患としては、C型肝炎やB型肝炎ウイルスなどのウイルス性肝炎が多くを占めています。

ただ、最近では肥満やメタボ、多量飲酒による脂肪肝が原因となっている場合が増えているので、検診などで脂肪肝を含めた肝障害を指摘された方は、肝臓がんの検査も兼ねて肝臓専門医の診察を受けて頂くことをお勧めします。

関連記事:膵臓がんの治療を名医に依頼するべき理由や生存率について解説

肝臓がんのステージと治療選択について

肝臓がんのステージ(病期)は、がんの大きさや個数、がんが肝臓内にとどまっているか、ほかの臓器まで広がっているか(転移)によって決まります。

ステージは肝臓がんの状態のみを示すものであり、治療法の選択とは必ずしも一致しません。

ここが他のがんの治療と大きく異なる点です。

肝臓がんの多くが慢性肝炎・肝硬変を背景として発生するため、肝機能の状況(肝予備能)と腫瘍の状況(ステージ)の双方を踏まえて治療方法を選択する必要があります。

つまり、ステージIの肝臓がんであっても、肝予備能が悪い場合(肝不全の場合)などは手術が出来ないこともあるのです。

関連記事:名医紹介サービスとは?利用方法や注意点を解説|どんな人におすすめ?

肝臓がんの治療について

肝臓がんの治療は、以下などが行われます。

- 手術

- 局所療法(ラジオ波焼灼療法・マイクロ波焼灼療法など)

- 肝動脈化学塞栓療法

- 肝動注化学療法

- 薬物療法(分子標的薬治療)

肝予備能が悪い場合には肝移植が行われることもあります。

手術

手術(肝切除)の適応は、肝予備能が良好な場合で、切除後に肝臓の量および予備能をどれだけ残せるかによって判断します。

肝臓の場合、胃などのように臓器全体を除去してしまう「全摘手術」は出来ないからです。

肝硬変が進行し肝機能が低下している場合には、がんのステージが良好でも、肝切除よりも別の治療法が勧められることもあります。

さらに肝臓がんが肝臓内に留まっているケースで、肝予備能がかなり悪い場合には肝移植が勧められることもあります。

局所療法(ラジオ波焼灼療法・マイクロ波焼灼療法など)

腹部超音波などで見ながら体の外から直接腫瘍に特殊な針を刺し、局所的に腫瘍を熱凝固壊死にて治療を行う方法です。

手術に比べて体への負担の少ないことが特徴です。

手術に比べ肝予備能が多少悪い状態でも、がんの大きさが3cm以下、かつ3個以下の場合には実施可能です。

肝動脈化学塞栓療法

いわゆるカテーテル治療で、腕もしくは鼠径部の動脈からカテーテルと呼ばれる細く長い管を肝動脈まで進め、がんを栄養している動脈から抗がん剤を注入し、さらにその動脈を塞栓することで、がん細胞を壊死させる治療法です。

一般的には、がんが肝臓内に多発し、手術や局所療法が困難な場合などが対象となりますが、局所療法や薬物療法と組み合わせて行うケースも増えており、さらに塞栓物質や手技の違いなどによって、以前よりも治療効果が高くなっています。

関連記事:『IVR』最新医療についての解説|千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック

薬物療法

最近の薬物療法は肝臓がんの血管新生を抑える薬剤(分子標的薬)が中心となっています。

肝臓がんは血管および血流が豊富な腫瘍のため、血管が新たに出来上がるのを抑える(血管新生抑制)薬物治療が効果を示します。

以下など、数々の薬物がどんどん登場し、有効性が示されており広く用いられています。

- ソラフェニブ

- レンバチニブ

- レゴラフェニブ

- ラムシルマブ

- カボザンチニブ

また最近では、免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)と分子標的薬の併用療法など、より効果的な治療法が開発されています。

肝切除や肝移植、局所療法、肝動脈化学塞栓療法で効果が期待できないような進行性の肝臓がんで、全身状態と肝予備能がともに良好な場合が、薬物治療の対象になります。

肝臓がんは治るのか?早期発見のメリット

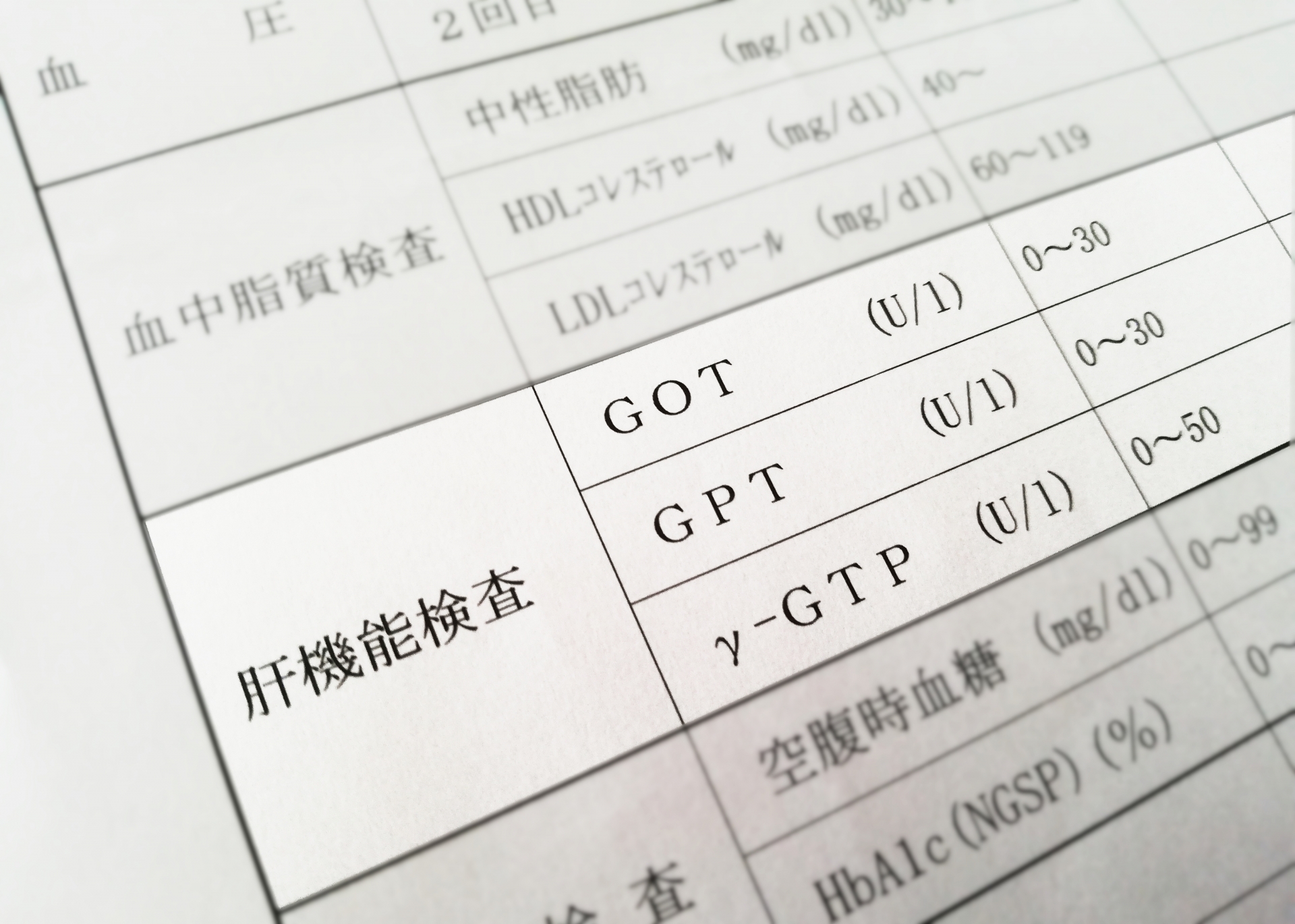

肝臓がんは慢性肝炎や肝硬変などの慢性肝疾患がある方に発症するため、慢性肝障害がある方が血液検査および腹部エコー・腹部CT検査などの定期的な検査をすれば早期発見・治療が可能です。

慢性肝炎では年率0.2~5%程度の肝臓がん発症率にも関わらず、肝硬変になると年率4~7%の発症率とかなり高くなります。

このため、肝硬変患者では検査の頻度を増やすなどの取り組みが重要となってきます。

「肝臓がんは治るのか?」― これは多くの人が抱く疑問ですが、早期に発見すれば治癒が期待できます。

ただし、肝臓がんは慢性肝炎や肝硬変を基盤として発症するため、再発が多いのも特徴の一つです。

例え肝臓がんを切除しても、肝臓の別の場所から新たにがんが出来てくることが多いのが肝臓がんなのです。

このため、肝臓がんの治療後も肝臓専門医に定期的に検査、治療を受ける必要があります。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

肝臓がんになったら名医(スーパードクター)に診てもらうべき理由

「がん」という診断を受けたとき、最も重要な決断の一つは、治療を担当する医師をどう選ぶかです。

特に肝臓がんの場合、肝切除だけでなく多くの治療法があるため、最適な治療法を選択するためには医師の豊富な知識と経験が重要になります。

また、肝臓がんはステージだけでなく、肝予備能を考慮した治療法の選択が必要となるため、良い医師、いわば「名医(スーパードクター)」に診てもらうことはその治療結果に大きな影響を及ぼします。

外科切除と局所療法においては、それぞれ名医(スーパードクター)が異なります。

外科切除の名医(スーパードクター)は、肝切除後の肝不全を防ぐための手術テクニックをいくつも持っているため、一般の外科医では切除不可能な症例でも切除可能となる場合があります。

また、局所療法の名医(スーパードクター)であれば、腫瘍が大きくかつ多い場合でも治療できることがあります。

名医(スーパードクター)に診てもらうことで、患者とその家族が自分の病状を理解し、治療の決定を下す手助けをしてくれますので、治療に対する不安など精神的な面でもサポートを受けることができるでしょう。

肝臓がんの治療で名医(スーパードクター)を見つける方法

肝臓がん治療の成功には、最適な専門医を見つけることがいかに重要かお分かりいただけたかと思います。

しかし、多くの患者さんやご家族が困るのが、どうしたら名医(スーパードクター)を見つけることができるのかという問題です。

以下に、肝臓がんの治療における名医(スーパードクター)を見つけるための具体的なアプローチ方法をご紹介します。

まず一つ目の方法は、紹介をお願いすることです。

主治医や信頼する医療関係者から肝臓がんの専門医を紹介してもらうことができます。

一般的にはお住まいの地域の中で比較的有名な専門医を紹介してくれると思います。

二つ目の方法は、医療情報の公開データを活用することです。

医療機関のウェブサイトや医療情報データベースで、病院や医師の専門分野、経験、実績を調査することができます。

また、各医療機関が提供する肝臓がんの治療方法、手術件数、再発率などの情報も参考にすると良いでしょう。

三つ目の方法は、患者支援団体(肝炎友の会 など)やオンラインコミュニティを活用することです。

他の肝臓がん患者やその家族から医師や病院の情報を得ることができます。

実際に同じ病気を経験した人々からの情報は、医療者だけでは得られない貴重な視点を提供してくれます。

しかしながら、これらの方法で名医(スーパードクター)を探すには時間とエネルギーが必要です。

また、必ずしも最高・最適な名医(スーパードクター)に行き着くとは限りません。

このような困難さを解決するために、BeMECでは各診療科の教授陣によるネットワークを活かした名医(スーパードクター)紹介サービスを提供しています。

BeMECは日本最高峰の名医(スーパードクター)紹介サービスを提供

BeMECの名医(スーパードクター)紹介サービスは、医療の専門知識と広範な情報ネットワークを活かして、各診療科の教授陣が推薦する『日本トップクラスの名医(スーパードクター)をご紹介』するサービスです。

ご病状やご要望に基づき、最適な名医(スーパードクター)を選任し、診察から治療まで一貫したサポートをご提供します。

さらに、経験豊富な看護師が患者さんの要望に寄り添い、病院でのお出迎えから外来予約手続き、入院時の様々なご要望への対応、そして名医(スーパードクター)へのご相談対応など、治療全般をサポートします。

BeMECのサービスは、患者さんが必要とする医療サービスに迅速にアクセスできるように、その過程を円滑に進め、安心して最適な治療を受けられることを目指しています。

BeMECの名医(スーパードクター)紹介サービスを通じて、信頼できる医師と出会い、最高の医療サービスを受ける喜びをご実感いただけると思います。

おわりに

肝臓がんには、早期発見と適切な治療選択が必要不可欠です。

そのためには、経験豊かで信頼できる医師に診てもらうことがとても重要となります。

ご自身やご家族の健康を守るためにも、定期的な健康診断を受けることをお勧めいたします。

また、最適な医療を選択できるよう、最新の情報を常にキャッチアップし、信頼できる専門家と相談することを心掛けてください。