「疲れない身体」を手に入れよう

最近、仕事で関わった20代~30代の男性たちから「疲れる」との声をよく聞きます。

とくに過激な運動をしてるわけでもないのです。まだまだ身体の重さを感じず、やりたい事に邁進出来る時期なのにどうしてでしょう?

皆さんに共通するのが『食生活の悪さ』です。

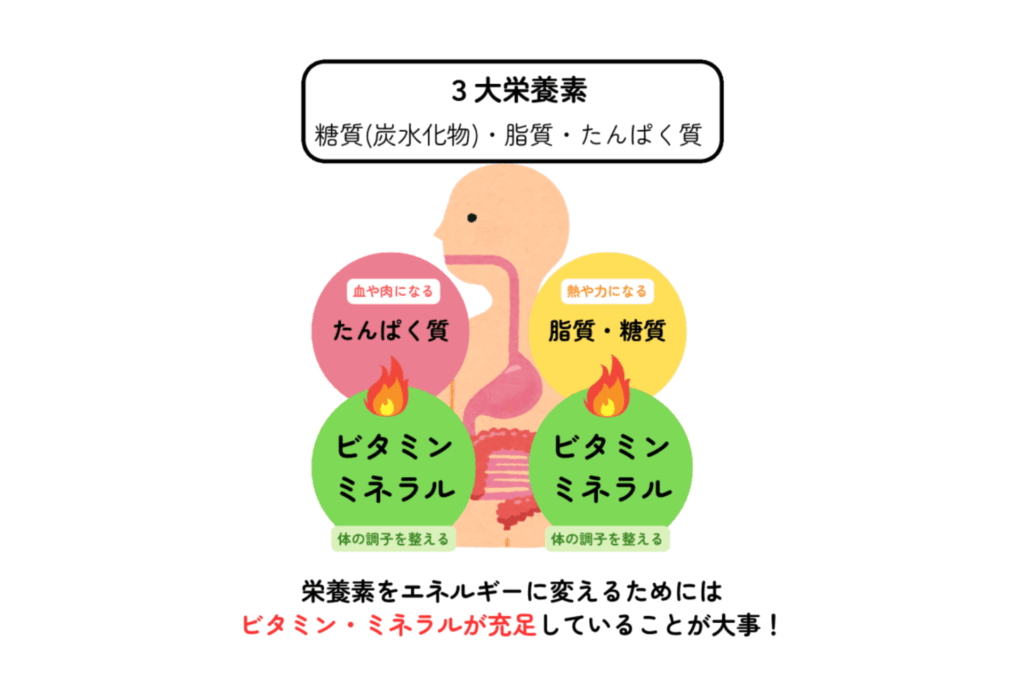

外食が多かったり、コンビニ弁当、菓子パン、インスタント食品などを多く食べている場合がほとんど。これではカロリーは足りていても、ビタミン・ミネラルが不足していて食べた物を十分にエネルギーに変換することができません。

食べ物からエネルギーができる過程では、多種多様のビタミン・ミネラルが必要不可欠です。エネルギーが不足すれば当然「疲れ」を感じやすくなり、またエネルギーに変えられなかった食べ物は老廃物として身体に溜まっていきます。

また、農薬や添加物だらけの食べ物があふれており、これらの身体に悪さをする成分がきちんと身体から排出されなければ、健康を損ないます。

- 体温を保つのもエネルギー

- 食べ物を消化吸収するのもエネルギー

- 血液をつくるのもエネルギー

- ホルモンをつくるのもエネルギー

- 律神経を調整するのもエネルギー

- 解毒をするのもエネルギー

- 身体を修復するのもエネルギー

- 物事を考えるのもエネルギー

- 免疫が働くのもエネルギー

生きていくためには、これだけ多くのエネルギーを作り出す必要があるのです。

食べる物が変われば、確実に身体が変わります!!

身体が変われば、仕事でのパフォーマンス向上も期待できます!!

今回は食事に着眼して、日本人に合う食事をご紹介いたします。

コラム「日本人に合った最適な食事バランスや理想的な食事方法を解説」

アスリート必見!勝てるカラダの抗酸化力!

あなたの身体、“サビ”ていませんか?!

「アスリート=健康優等生」と思われがちですが、実はそうとも限りません。

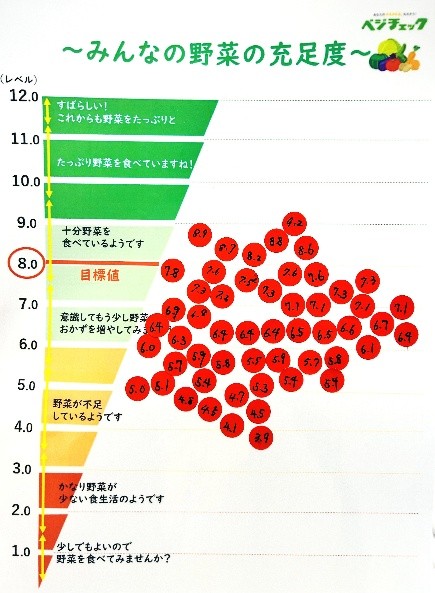

先日、トライアスロンに参加される選手の方たちに「ベジチェック※」を実施したところ、ほとんどの方が目標値を下回る結果が出ました。

※べジチェックとは

手のひらを約30秒センサーに当てるだけで、皮膚中のカロテノイド量を光で測定し、野菜摂取レベルを簡単に把握できる機器です。

野菜不足=抗酸化不足です。

ここでいう「抗酸化」とは、体内で発生する活性酸素(ストレスや運動負荷で増える酸化物質)を中和し、細胞の損傷を防ぐ働きのこと。

活性酸素は少量なら免疫や代謝に必要ですが、過剰になると細胞を酸化=サビつかせます。その結果、筋肉や血管、皮膚の老化が早まり、疲労回復も遅くなります。

ベジチェックで低い数値が出た場合、それは「体のサビ止め役(抗酸化成分)」が不足しているサイン。

特にアスリートは、日々の激しいトレーニングで細胞修復に多くの栄養を消費します。普段から野菜を意識していても、必要量に届いていないケースは少なくありません。

中でも20~30代のアスリートは、若さと気力で押し切れてしまう分、疲労や体のトラブルに気づきにくく、抗酸化成分が圧倒的に不足しがちです。だからこそ、若いうちから意識的に抗酸化成分を補うことが、競技を長く続け、最高のパフォーマンスを維持するためのカギになります。

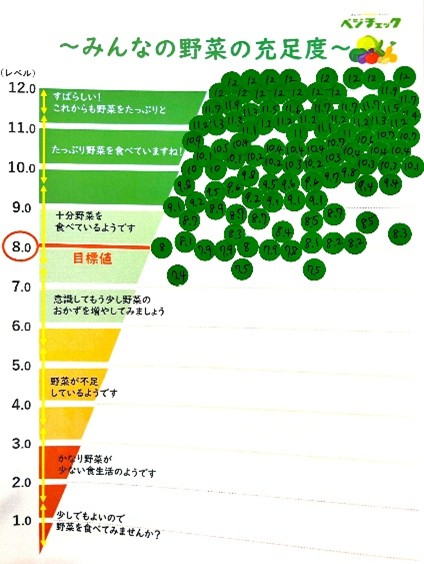

では、弊社のお客様で【クロレラバイオリンク】を愛飲されている方の数値を見てみましょう。

ほとんどの方が、目標値を大幅に超える数値が出ています。

べジチェック最高値である12点の方も大勢いらっしゃいます。

パフォーマンスは「細胞の酸化対策」からつくられる

人の体は約37兆個の細胞でできています。

筋肉も、血液も、骨も、心肺機能も、そのすべては細胞の働きの結果です。

激しいトレーニングやストレスは、体内で活性酸素を大量に発生させます。

これは細胞を酸化(=サビつかせる)させ、炎症や疲労の蓄積、回復力低下の原因に。

細胞がサビついたままでは、いくらトレーニングを積んでも本来の力は引き出せません。

細胞の材料(栄養)が十分にあり、さらに酸化ストレスから守られてこそ、強い体はつくられます。

特に糖質やプロテインばかりに偏った食事では、抗酸化力の要であるビタミン・ミネラル・植物栄養素が不足しがち。

この不足こそが、炎症や疲労の慢性化を加速させる大きな要因です。

細胞をサビから守る4つのヒント

- 抗酸化成分(クロロフィル、βカロテン、ビタミンC・Eなど)を意識的に摂る

- 発酵食品や水溶性食物繊維で腸を整え、抗酸化成分の吸収を高める

- ミトコンドリアを元気にする栄養(鉄・マグネシウム・葉緑素)でエネルギー効率を上げる

- 疲労の出方・回復のタイミングを観察し、「自分の抗酸化力」を日々チェックする

関連記事:【東洋医学】お疲れが続くあなたは肝臓・胆嚢に原因が?!

クロレラバイオリンクで“内側から錆びない身体”へ

食事だけで抗酸化成分の必要量をまかなうのは難しく、特に練習量の多い選手は消耗が激しいため、常に不足傾向にあります。

そこでおすすめしたいのが、『クロレラバイオリンク』。

- 59種類以上の栄養素

- 18種類のアミノ酸

- 強力なクロロフィルによる抗酸化・解毒作用

- 持久系アスリートの疲労回復と免疫維持をサポート

クロレラバイオリンクは自然由来の総合栄養食で、酸化ストレスから体を守ってくれます。

日々の食事で補いきれない部分を、手軽にしっかり補えるのがクロレラの大きな魅力です。

疲れにくい、回復が早い、肌が変わった――そんな声も続々と届いています。

まさに「アスリートの強い味方」です。

おわりに

一流の選手ほど、「体の内側」への意識が高く、若いうちから“サビない身体をつくる”ことを習慣化しています。

今より1%でも、細胞が元気になること。

それが、ケガの予防やパフォーマンスアップにつながるはずです。

無料で探す医師 vs 有料で出会う名医|本当に後悔しない医師選びとは?

情報があふれる時代、私たちは“自分で探す”という選択をする

いまは、誰もがスマートフォンひとつで病院を調べ、医師の経歴をチェックできる時代です。

検索すれば口コミやランキングサイトも簡単に見つかる。

だからこそ多くの方が、「名医紹介?気になるけど…まずは自分で探してみよう」と考えます。

実際、名医紹介に興味を持っても、

「そこまで大げさにしなくても」「紹介料が高いのでは?」

と、利用に踏み切れない方が多くいらっしゃいます。

でも、医師にも“レベルの差”があるのは、間違いのない事実

しかし、どれだけ情報があふれていても、「本当に信頼できる医師に出会えるかどうか」は別問題です。

同じ診療科でも、医師ごとに治療方針や技術レベル、経験値は大きく異なります。

これは医療現場に身を置く者であれば誰もが知っている事実です。

症状が軽いうちはそれでも大きな問題にはならないかもしれません。

ですが、難治性の病気やセカンドオピニオンが必要な状況では、“どの医師に出会うか”が、その後の人生を左右することすらあります。

この事実に気づいている人は、すでに“投資”している

実は、この「医師の選び方の違い」に早くから気づいている方たちがいます。

それが、富裕層や医療リテラシーの高い層です。

彼らは、必要なときに追加費用を払ってでも、“自分に本当に合った名医”にたどり着こうとします。

口コミでも広告でもなく、専門家が直接見極め、紹介する医師へ。

彼らにとってそれは、「高い費用」ではなく「納得できる価値」なのです。

情報が無料だからこそ、有料の価値に気づける人でありたい

今は、無料で膨大な情報が得られる時代。

ですが、“正確な情報”や“真に有益な選択肢”は、有料でしか得られないこともあります。

名医紹介サービスは、その最たる例の一つです。

大切なのは、「医療で後悔しないこと」。

そのためには、正しい選択肢を、正しいタイミングで選べること。

そしてその判断に信頼できる伴走者がいることではないでしょうか。

「自分で頑張る」ことは大切です。

でも、頑張るべき方向を見極めることは、もっと大切かもしれません。

「先進医療」とは?後悔しない選択のための基礎知識

がんや難病など、命に関わる病気に直面したとき、多くの人が「最善の治療法を受けたい」と願います。

そんなとき耳にするのが「先進医療」という言葉ではないでしょうか。

先進医療とは何か?

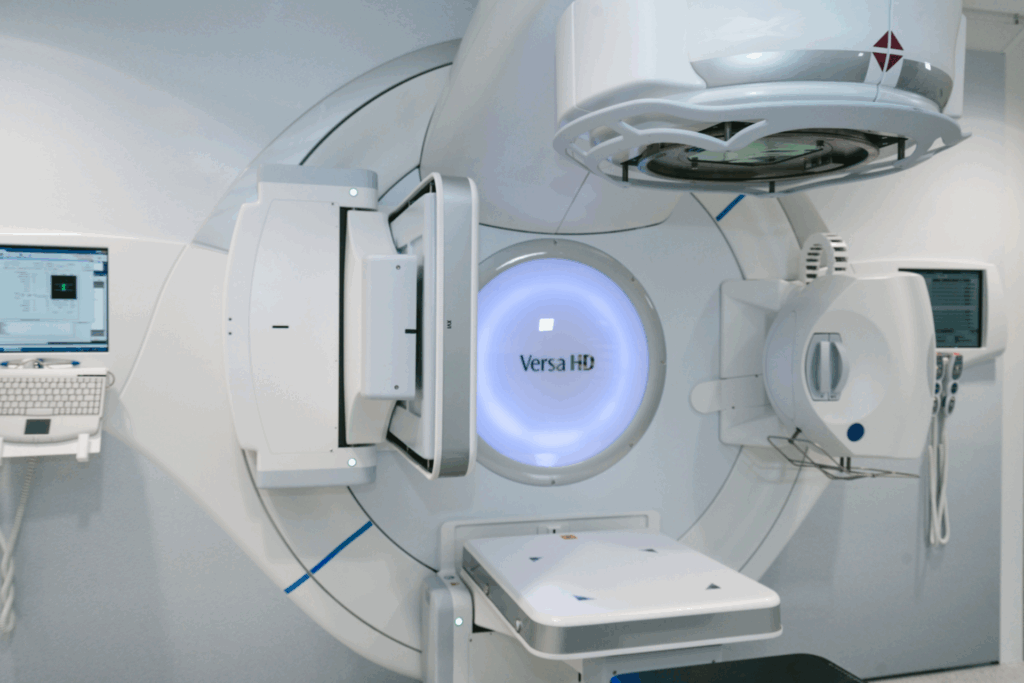

先進医療とは、厚生労働省が認可した、最先端の医療技術のことを指します。

保険診療との併用が可能なものもあり、通常の治療では難しいとされる病気にも、新しい治療の選択肢が広がる可能性があります。

令和7年6月1日現在で77種類が登録されています。

関連記事:パーソナルドクターとは?今後主流になる新たな医療の形

先進医療の種類

先進医療は、「先進医療A」と「先進医療B」に分類されます。

先進医療Aは、未承認の医薬品や医療機器を使用しない技術で、比較的安全性が高いとされています。

一方、先進医療Bは、未承認の医薬品や医療機器を使用する技術で、より慎重な評価が必要とされます。

以下は、代表的な先進医療の例です:

- 陽子線治療:がん細胞に対して高精度で放射線を照射する治療法。

- 重粒子線治療:陽子線よりも重い粒子を用いた放射線治療で、より高い治療効果が期待されます。

- 内視鏡的胃局所切除術 (EFTR):胃の腫瘍を内視鏡で切除する手術法。

- 子宮内膜受容能検査:不妊治療において、子宮内膜の状態を評価する検査。

これらの治療法は、特定の医療機関でのみ実施されており、患者の状態や希望に応じて選択されます。

受けられる条件と手続き

先進医療を受けるには、以下の条件を満たす必要があります:

- 患者が先進医療を希望すること

- 担当医師がその必要性と合理性を認めること

- 厚生労働省に届け出た医療機関で実施されること

- 治療内容や費用について十分な説明を受け、同意書に署名すること

これらの条件を満たすことで、先進医療を受けることが可能となります。

費用と保険の関係

先進医療にかかる費用は、技術料が全額自己負担となります。

ただし、診察料や検査料、投薬料、入院料などの通常の治療と共通する部分については、公的医療保険が適用されます。

また、これらの費用は高額療養費制度の対象となるため、一定の負担軽減が図られます。

先進医療を選ぶ際の課題

しかし、先進医療を選ぶ際にはいくつかの課題があります。

技術の選択肢が増える一方で、「自分の病気にとって最適な先進医療とは何か」を見極めるのは簡単ではありません。

さらに、どの病院・医師がその技術に熟練しているのかまでは、なかなか調べきれないのが現実です。

ここで重要なのが、「名医」と呼ばれる、専門性と経験を兼ね備えた医師に相談することです。

先進医療の成果は、技術そのものだけでなく、それを扱う医師の技量によって大きく左右されます。

的確な診断と、技術への深い理解があってこそ、患者にとって本当に有益な治療選択が可能になるのです。

まとめ

先進医療は、最新の医療技術を用いた治療法であり、患者の選択肢を広げるものです。

しかし、技術料が全額自己負担となるため、費用面での負担が大きくなる可能性があります。

そのため、治療を受ける前に、医師と十分に相談し、治療内容や費用について理解を深めることが重要です。

当社では、こうした医療選択に悩む方のために、病状に応じた「名医」をご紹介するサービスを提供しています。

全国の専門医ネットワークと連携し、患者様一人ひとりにとって最適な医師・治療機関をご案内します。

先進医療の選択肢を考えるとき、最初の一歩は「名医に出会うこと」から始まります。

不安なときこそ、信頼できる専門家の力を!私たちがお手伝いいたします。

【5年先が読める】~脳神経外科トップ名医の神髄に迫る~(後編)

順天堂大学大学院医学研究科脳神経外科学教室は、脳腫瘍治療において日本最高峰の診断・治療レベルを有する日本最大規模の脳神経外科学教室である。

近藤聡英主任教授は、同講座において若手医師たちに診療、研究、教育の指導を行うとともに、医療は疾患によって低下した患者さんの生活の質を改善すべきとして、「必ずしも手術ありきの医療」ではなく患者さんの立場に立った多面的な方法にて疾患の診断・治療を行っている。

世界レベルで活躍されている近藤教授に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は代表医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が、脳神経外科トップ名医の診療の神髄と極意を伺った。

紹介

氏名:近藤 聡英(こんどう あきひで)

順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)

経歴

1999年 順天堂大学医学部卒業

2003年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助手

2005年 日本脳神経外科学会認定医

2007年 独立行政法人 理化学研究所

2007年 米国ノースウェスタン大学

2010年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助教

2012年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 准教授

2019年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 先任准教授(助教授)

2020年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)

氏名:小野 正文(おの まさふみ)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授

東京女子医科大学付属足立医療センター内科 非常勤講師

FeliMedix株式会社 創業者・代表医療顧問

経歴

1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了

1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

2001年 ジョーンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授

2024年 大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授 (併任)

先進治療について

小野先生:

脳腫瘍治療の先進治療ということで何か代表的なものがありましたら教えてください。

近藤先生:

厚生労働省が認めているものと、まだ、なかなか難しいものとで分けて考えなければいけないと思いますが、厚生労働省が認めているものの一つとしては光線力学療法といって、特殊な光当てることによって殺腫瘍作用を持たせるというものがあります。

外科的に取り除くのは難しいようなケースで、これ以上取ったら危ないという時に光感受性物質を内服いただき光を手術中に当ててあげると、もう少し進達度深くまで腫瘍をやっつけることができます。

ほとんど外科的に切除しておいて、残りわずか、もしくは大事な部分に侵入していて物理的にはとれないが、一方で術野に露出しているような腫瘍がある場合には、このような光線力学療法といわれるものが用いられることが多いです。

もう一つの先進医療として用いられているものとしては、神経膠腫の抗がん剤として多く用いられるテモゾロマイドというお薬がありますが、これを大量に使うとか、お薬としてミックスさせて使うような治療が先進医療として提案されているものに入っています。

それ以外のもので一番有名といいますか、実際に何人も患者さんがやっていらっしゃるものとしては、ウイルス療法かなと思います。

これは東京大学医科学研究所のチームが開発したもので、一応上梓されていますがまだ全国には広がっていないタイプの医療です。

このウイルス療法は、ヘルペルウイルスの改変させたものを腫瘍に打ち込むと、まずウイルスが腫瘍そのものをやっつけるんですけども、一方でウイルス感染によって、腫瘍がフラグ化され免疫で排除対象になります。

しまって、そうすると、遠隔にあるような小さい腫瘍も自らの免疫細胞がやっつけてくれるというものです。

小野先生:

ウイルスをがん細胞に感染させることで、それをどんどんやっつけてくれるということですね。

近藤先生:

そうですね。免疫機構を利用したプラスウイルス療法というのが今行われています。

とくに脳には脳血液関門がありますので、全身投与の化学療法というのは実はなかなか病巣に届きにくかったという問題があり、外科医が直接病巣まで行ってから、つまり手術で届けるというやり方が今のところ主流になっています。

ウイルスまで行かなくても、白金製剤を局所注入し、コンベクションといって対流を起こさせて浸透させていく手技がありますが、そういうのも先進のうちの一つとして提案しています。

それ以外にも、まだいくつか発展途上のものはありますが、この分野はなかなかいろんな障害がありますので、臨床応用に進むのはゆっくりですが、少しずつ確実に新しいものが出てくるかなと思います。

医師冥利に尽きるエピソード

小野先生:

近藤先生がこれまでご経験された、脳腫瘍の診断や治療において興味深いエピソードなどあれば教えてください。

近藤先生:

私はお子さんの脳腫瘍を担当するんですが、お医者さん冥利に尽きるエピソードとしては、お子さんが病気になられた後も育っていって、病気の治療頑張っていきますとか、社会人になられましたよ、というふうに報告が返ってくることは大変嬉しいです。

私は大学の教員職も兼ねているので、最近今回、私が手術した患者さん自身が医学生になられて入学してきたというエピソードがありました。

小野先生:

順天堂大学で再会ですか?それは本当に嬉しいですね。

近藤先生:

そういうことがあるのが我々のお仕事の良いとこかなと思います。

もう一つは、なかなかお医者さんと患者さんって友人になりにくいと思うのですが、脳腫瘍というのは生活習慣とか学歴などに影響を受けずに発生してしまうので、色々な職業の方とお知り合いになりやすいんです。

つまり、要職に就かれていてもその病気になられる方もいらっしゃるし、社会的地位の高い方もいらっしゃるし、逆に最終学歴は高校でも一生懸命いろんなことをやられて今は会社の社長さんになられている方とか、そういうところでたくさん出会いがあるというのが、脳腫瘍治療特有の面白いところかもしれません。

大変失礼ですけども、いわゆるがんになるリスクはもう分かっているので、例えば消化器系のがんの方だと、たばこを吸ってお酒が好きで肉体労働していて、いつまでたってもたばこはやめてくれない、常に外来は主従関係というと怒られてしまいますが、医師と患者の関係がずっと保たれていくと思いますが、脳腫瘍の治癒後はそれがなく、友人になりうるんですよね。

専門性の落とし穴~医師の選び方~

小野先生:

脳腫瘍の診断治療で患者さんやご家族が気をつけるようなことが何かありましたら教えてください。

近藤先生:

今、世の中ですごく「専門性」ということが言われています。

しかし、専門性が高ければ高いほど、実は少し足元が見えにくくなっていることが多いんです。

小野先生のやられている活動がすごく尊敬申し上げるところとしては、患者さんが持っている診断と言いましょうか、自分がこうだと信じている診断が必ずしも正しくないということなんです。

これは脳腫瘍では、まだまだあり得ることです。

例えば、ものすごく手術が上手で成績も良く腕がいい先生がいらっしゃって、その先生は脳腫瘍の専門だと言われていたとしても、実は頭蓋底の細かい手術が得意であって、脳実質腫瘍は得意じゃないことも多いんです。

さらに脳腫瘍自体が少ない病気なので、脳腫瘍全般を見るという経験は少ないです。

つまり、どこかにみんな特化していくことによって良い成績を出しています。

ですが、サブスペシャリティの極限を目指せば目指すほど、ミスダイアグノーシス(誤診)につながりやすいところがありますし、治療選択肢も減っていってしまうので、1回はその専門のところを探すのではなくて、意外と普通の広く開いている一般脳外科の先生のご意見を聞いていただくと、「この先生は実はこっちが得意で、もしかしたら違うところの方が得意な先生がいますよ。」という話が聞けるかもしれません。

脳腫瘍という言葉にみんな命の危険を感じておののいてしまうんですが、そうなりすぎないというのをまずご注意いただきたいと思います。

脳腫瘍はある意味助かる病気で、助からない病気の時は必ず専門家が助かりにくいですと、最初に教えてくれます。「こういうことが起こります」といって、専門家であれば必ず5年先が読めます。

5年先のお話をしてくれる先生を選んでいただきたいですね。

Q&A

■医者になると決められたきっかけは?

僕の場合、小児喘息の時期があって、当時あまり良い治療がありませんでした。

減感作といって1回感染させるようなこともやっていましたし、1回風邪をひくとたちまち肺炎になってしまうみたいなこともあったので、この辺は何とかしたいなという思いがベースにあったと思います。

あとは、お医者さんは基本、人に対しておせっかいじゃないとできないんです。

今の医療制度改革だとむしろ逆行の考え方、古いタイプの人間になってしまうかもしれませんが、何かしてあげたいという思いが基本的にはあったというところです。

人を助けてあげたいとかはあまりかっこよくない表現のような気がするので、何か自分ができることがあるんだったらやりたいな、というのがお医者さんになっているきっかけかなと思います。

■なぜ脳神経外科を選ばれたのですか?

医者は完全に向き不向きがあるので、自分で気づきます。

僕は、2次元の画像を3次元に頭で展開するのが得意だったので、外科向きだなと思ったというのはあります。

実は頭の中に左右に2つお水の空間があります。

目の奥、おでこの高さぐらいのところにあるんですが、脳外科の最初の仕事として、水頭症になった時にそこに小さい穴を開けて水を出すことで一時的に脳の圧力を下げるという手技があるんですが、それはほぼ百発百中当たります。

手術でカバーもされてしまうと、普通はどの方向に針を刺すかってなかなか決まりにくいんですけども。。つまりそういうのが得意なんです。

■頭痛が続いても痛み止めを飲んで治すと人が多いと思いますが、病院に受診した方がいい基準はありますか?

基本的に、市販薬で効かなかったら病院に行った方がいいです。

予備知識的な話をすると、毎朝、頭が痛くて目が覚める時は病院に行った方がいいです。

人間の頭の中には、脳みそと脳脊髄液、さっきお話ししたお水の空間と、血管床といって脳を栄養している血管があります。

その血管床のボリュームは変化します。

そして、これは血液中の二酸化炭素で規定されています。

我々起きている時は二酸化炭素が比較的吐けている状態、つまり過呼吸のような状況なんですが、眠っている時の呼吸はゆっくりですよね。

そうすると、実はゆっくり血管床が広がっています。

そうすると、何らか物理的なものが頭の中にあると、朝起きた時が一番頭の中の圧力が高くなっているので、その代償が効かないと頭痛になります。

朝、頭が痛くて目が覚めてしまうというのは、だんだん二酸化炭素が溜まってくることで血管床のボリュームが増え頭の中の圧力が高くなった結果の頭痛になっているということです。

なので、本当に頭が痛くてしょうがない人は寝られません。

ちょっとでも起きていてまどろんでいないと、すぐ頭痛になるという現象が起こります。

■パーキンソン病の外科手術というのは、どういうものでしょうか?

パーキンソン病は、ドーパミンの欠乏によって起こります。

本来ドーパミンを出してくれる黒質とか緻密層と言われるところの細胞の活性が下がってくるので、結果的にドーパミンが出てこなくなる。

なので、ドーパミンを単純に補充してあげればパーキンソン症状というのは本質的には改善してくるわけです。

最初のうちはそれでいいんですが、ドーパミンは「過剰」でも「過小」でもダメなので、最初は朝晩の内服だけだった方がいつの間にか1日3回(分3)になって、次が分4になって、一番ひどい人は分8とか、ずっと薬のケースが並んでいるということが起こります。

こういうことを避けていくために、実はその緻密層に直接電気刺激を与えてあげることでドーパミンを放出させるという技術ができています。

正確に電極を埋め込んでジェネレーターで刺激をしてあげることでそのジェネレーターが感知してドーパミンを出してくれる、というのが外科治療です。

外科治療だけでお話申し上げると、薬を飲むのも大変だから腸瘻をつけてしまって持続ポンプで腸に薬を入れる(内服しないでも自動的に薬が入ってくる)という外科治療もあります。

■手術において他の分野、特に消化器分野だと再発しないように大きく取るというのが原則的な考え方だと思いますが、脳は逆ですよね。診断をいかにきちんとするかということがものすごく重要だと思いますが、どのようにお考えですか?

頭は開け直しがすごく大変なので、むしろ最初から最大切除にいけるように準備をするというのが原則的なルールです。

消化器分野と違って、区域切除ぐらいの準備をして入っていくと、頭の場合結構大変なことになってしまうので、ちゃんと半区域切除ぐらいの感じの準備をして入らなければいけないというのが大原則になります。

治癒切除概念と非治癒切除概念という言い方をしますが、基本的な外科学、特に腫瘍性の病変に対する外科学というのは、治癒切除が最も望まれるわけです。

一方で、脳神経外科学分野は治癒切除に至らないということが前提に医療が行われます。

その最大の理由は、機能温存です。

脳には無機能な部分がないという設定になっていますので、結局セーフティマージンをつける(がんの周囲に余裕を付けて切除する)こと自体が悪なんです。

ただし、セーフティマージンをつけることによって治癒率が上がってくる可能性がある場合には若干の拡大切除をするんですが、その拡大切除をしてもいい部分を見定めるのにすごくエネルギーを使います。

人によってもそれぞれ機能分布が違いますので、機能的MRI(ファンクショナルMRI)というものを使ったり、覚醒下手術といって頭を開けた状態で、患者さんに覚醒していただき、電気刺激で一時的に狭い範囲の脳みそを麻痺させると何が起こるかということを調べて、何も起こらないことを確認してから取り始めるということもします。

摘出マージンが一人一人違うというのが一般外科学と全く違います。

■人によって脳の使う部分が違うということですが、(脳に腫瘍ができた時に)使う部分の違いが頭の良し悪しに関係するのでしょうか?

頭の良し悪しの一つの指標でIQというのがあります。

IQも最低でも4つにはブレイクダウンしないといけないです。

言語性、記憶性、認識性というふうに分かれていくんですけど、どこが得意かということは確かに人によって違います。

女性は、記憶を作るときに写真を撮るみたいに映像記憶というのを使って認識するのが得意な方が多いんですが、そういう方は実は言語性の記憶が苦手なんです。

そうすると、言語に関係するところに病気があっても、ほとんど無症状なんです。

何にも困らないんですが、逆に写真を撮ったように覚えている人が空間認識能のところに病気があって、視野に欠損が起こるだけでほとんど生活できなくなってしまいます。

ちょっとお話が脱線しますが、病気が発生したときに、多くの人間のパターン上ここに異常が発生しているからといって、その人にとって困ってないケースもあるので、その場合にはちょっと拡大切除をしても大丈夫なんです。

そうするとさらに生命予後を良くしていくことができます。

やるところとやらないところももちろんありますが、我々大学病院なので多少そういうことに時間とお金をかけられますので、そうやって決めていくということをしています。

腫瘍の部位がその人の優秀さとかを規定しているわけでは必ずしもなくて、相互関係で決まっていきますので、お一人お一人違うというのがお答えになります。

■最近脳にチップを入れると別の言葉を認識できるようになるというものがあるみたいですが、可能なんでしょうか?

これもすごく個人差があるでしょうね。

必ずしも今のチップが第二言語野を覚醒させるかどうかということとはイコールではないと我々としては思っています。

バイリンガルの患者さんとかにご協力いただいてデータを累積させていますが、言語にもよりますね。

中国語と日本語ってかなり近いですし、文字種が多いことに慣れているので言語的な認識機能が、さっきお話しした空間とか図形の認識の方に広がっている傾向にあります。

そうすると、そこの部分に上手にチップが乗るかっていうと多分難しいかなと思います。

残念ながらいわゆるSIMカードを変えるようにはいかないと思います。

それよりも今ははるかにAIの方が進歩しているので、僕が喋ってもすぐに英語になると思います。

そちらの方のご利用をお勧めします。

■先生は脳の中に心があると思っていらっしゃいますか。それとも心と脳は別物とお考えですか?

一応私は脳神経外科医ですので、自分のプレゼンスはやっぱりヒューマニティのキープであると思っているので、私は脳に心があると思っているタイプの人間となります。

■先生の座右の銘は?

脳の分野は進歩が早いので、勉強し続けることが面白いことだと思っています。

ラテン語圏の言葉で、「私は今も勉強している」っていう単語があります。

一応座右の銘としては『私は今も勉強している』にしようかなと思います。

小野先生:

近藤先生、本当に楽しいお話をありがとうございました。

昔習ったこととは全く違っていて、すごく新鮮なお話だったと思います。

弊社では今後も順天堂大学と連携させて頂きながら、患者さまのために高度専門医療のお手伝いが出来るよう「BeMEC(ビーメック)名医紹介サービス」の充実を図っていきたいと考えております。

本日はありがとうございました。

【5年先が読める】~脳神経外科トップ名医の神髄に迫る~(前編)

順天堂大学大学院医学研究科脳神経外科学教室は、脳腫瘍治療において日本最高峰の診断・治療レベルを有する日本最大規模の脳神経外科学教室である。

近藤聡英主任教授は、同講座において若手医師たちに診療、研究、教育の指導を行うとともに、医療は疾患によって低下した患者さんの生活の質を改善すべきとして、「必ずしも手術ありきの医療」ではなく患者さんの立場に立った多面的な方法にて疾患の診断・治療を行っている。

世界レベルで活躍されている近藤教授に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は代表医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が、脳神経外科トップ名医の診療の神髄と極意を伺った。

紹介

氏名:近藤 聡英(こんどう あきひで)

順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)

経歴

1999年 順天堂大学医学部卒業

2003年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助手

2005年 日本脳神経外科学会認定医

2007年 独立行政法人 理化学研究所

2007年 米国ノースウェスタン大学

2010年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助教

2012年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 准教授

2019年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 先任准教授(助教授)

2020年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)

氏名:小野 正文(おの まさふみ)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授

東京女子医科大学付属足立医療センター内科 非常勤講師

FeliMedix株式会社 創業者・代表医療顧問

経歴

1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了

1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

2001年 ジョーンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授

2024年 大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授 (併任)

脳神経外科として国内最大の大学講座である理由

小野先生:

順天堂大学は脳神経外科の、特に脳腫瘍の手術件数としては日本一ということでお聞きしております。

診療科および近藤先生ご自身として、どのようなことに心がけていらっしゃるかお聞かせください。

近藤先生:

実は、脳腫瘍の手術が看板と言いましょうか、メインなんですけれども、我々としては国内有数な分野を多く有しています。

そのうちの一つは、てんかん外科は、全国一件数が多いことは非営利団体から公表されていますし、少し前ですと脳血管内治療数も1番と言われていました。

現在でも少なくとも5番以内には入ります。

ちょっと特殊なパーキンソンの外科医療というのもありますが、これも国内トップだと思います。

したがって、大学講座の脳神経外科としては国内最大の講座と言えると思います。

具体的には、脳外科の教科書を買ってきて、パラっとページを開くとそのページの手術が明日ある、どこのページを開いてもやれない手術はないというのが僕らの講座です。

先生のご質問にお答えすると、脳という臓器に対して興味のある人間を集めるよう心がけています。

例えば、私はメインで腫瘍を担当しますが、脳腫瘍によって難治性のてんかんみたいなのが起こりえます。

その場合には我々は腫瘍をきっちり治してあげて、その後、すぐにてんかんのチームが引き継げる体制を整えています。

また、腫瘍でも血管障害が絡んでくるケースがあるので、その場合は血管チームの医師たちがよく調べてくれて我々に戻してくれるという順番になっています。

脳という臓器に対応するあらゆるシステムを作り上げているので、結果的に多方面からの目で見ているので漏れがないんです。

他の病院ですと、腫瘍の中でも悪性腫瘍の専門家はいると思います。

しかし、それ以外の専門家がいないと病気の治療に漏れが出来るかもしれないのです。

そこで、私が心がけていることは、なるべく本人の望むサブスペシャリティ(専門性)を伸ばしてあげつつ、他分野とも必ずオーバーラップさせた経験をさせるということです。

脳外科というと救急疾患というイメージが皆さんあると思いますが、救急がやりたくて入ってきた医師がいっぱい脳腫瘍を見ることによって、やっぱり脳腫瘍やりたいということになってきます。

そういう医師は、実は救急疾患に取り組んだ時代に学んだ血管や外傷についてすごくよく知っているので、手術も上手だったり、血行支配に関連した脳腫瘍とかにも対応できるので、一つの分野だけやっている医師たちと比べると最終的な伸びが全然違います。

まず垣根を低くしてみんなでオーバーラップするということを一つの提案としています。

そこに、みんなが話し合いやすいという環境形成を心がけていて、それを逆にご紹介いただいた先生とか、関連の先生たちに広げていくことで、またみんなが集まってきてくれるという構図になるように努力しています。

ですので、心がけていることは、一つの視点だけで見ないように指導しているということです。

まずは「困っていること」を聞く

小野先生:

近藤先生は脳腫瘍の診療の日本トップ名医ですけれども、特に患者さんの診察において特に心がけているという点がありましたら、教えてください。

近藤先生:

一番大事なことは、脳腫瘍って種類が多すぎるんです。

本当は150種類ぐらいあるんですけど、比較的稀な疾患なため、統計を取ると脳腫瘍一つになります。

みんな自分が脳腫瘍だって一回信じてしまうと、そのどれかについて考えず、ただ一つの脳腫瘍になっていってしまうんです。

そこで、私は「脳腫瘍です」といってご紹介された時に、「何が一番お困りですか?」と、まず生活を行っていく上で困っていることを聞くということを一番大事にしています。

それが我々の医療介入で治せるのであればそれは我々の役割がありますし、それが治せないのであれば、逆に我々の存在価値ってあまりないと思います。

また、いわゆる無症状の方、腫瘍が偶然見つかった場合に関しても、おそらくどこかにご本人様が頭を調べてみようかなと思ったきっかけがあるはずなんです。

それをまずなるべく聞き出してあげて、そこから自分ができることを探す、というのが一番心がけていることです。

小野先生:

やはり脳だと、命ということだけではなくて機能異常という点も同時に考えていかなきゃいけない点が他の分野と違いますね。

診察というよりも患者さんとお話をする時間をかなり取られていますか?

近藤先生:

そうですね。

まず、最初に「今回お困りなことはなんですか?」と必ず聞きます。

「特にないです」と言われても、「じゃあなんで頭を検査しようと思われたんですか?」と。

「頭をぶつけたら、たまたま脳腫瘍があるって言われちゃったんです」と言われたとしても、「そんなに簡単に頭をぶつけないですよね?病院に行こうと思うほどぶつけないですよね?」と聞いてみると、家族から「本当に最近よく転んで・・・」という話が出てくると、すると、実はそこに小さな麻痺があるはずなので、その麻痺を探す診察をする。

そういうきっかけをどんどん聞いていくことで、一番問題になっているところ、医療が介入すべきところが分かってきます。

脳腫瘍の診断と生検選択のポイント

小野先生:

脳腫瘍の診断において、病理組織の検査をしないと診断が難しいケースはどのくらいの頻度がありますでしょうか。

近藤先生:

率直に申し上げて脳腫瘍は数が多いので、今はほとんどが分子生物学的診断、つまり遺伝子異常を探すことによってパターン化して、より正確な診断が出せるようになってきています。

したがって、結果的に言うと画像にDNAが映らないものですから、脳腫瘍の診断を確定させるためには必ず組織が必要になります。

診断の確定には、今はほぼ遺伝子検査は必要ということになるので、このご質問の答えとしては100%になります。

小野先生:

生検方法ですが、小さな穴からの針生検と開頭による組織生検があると思いますけども、それぞれのメリット・デメリットのようなものがあれば教えてください。

近藤先生:

針生検がいいのか、比較的大きいオープンバイオプシーに近いような形がいいのかというのを分ける最大のポイントは、手術によってできるだけ切除した方がいい腫瘍の可能性が高い場合には、開頭生検を選んでいます。

一方で、中には手術が無効であったり摘出に適さない部分、それからリンパ腫のようなどちらかというと全身療法の方が効果があると言われているような病気に関しては、積極的に針生検を選んでいます。

なおかつ我々のところは必ず術中迅速病理診断を入れるので、そういう点でも、生検であったとしてもその場で結論を出して手術を終わらせていくという形にしています。

小野先生:

他の分野はどちらかというと侵襲が大きい小さいという考え方の方が先行していると思いますが、それとは違って治療を見据えた方法論という形が、むしろメインということですね。

近藤先生:

脳はやり直しが効かないので、極力先を読んだ状態で取り組んでいるということです。

現在の脳腫瘍治療

小野先生:

脳腫瘍の術後療法として、放射線治療や抗がん剤治療を併用するケースも多いと思いますが、手術だけで腫瘍を取り切ることは難しいものでしょうか。

近藤先生:

そのご質問のお答えには、まず脳腫瘍が、脳実質(脳そのものの病気)か、脳実質外腫瘍(頭蓋骨の中には入っているが脳そのものでない)かに分かれることをご理解頂く必要があります。

神経鞘腫とか髄膜腫のような脳を守る構造物から発生している脳実質外腫瘍に関しては、治癒切除が可能なものも多いです。

つまり、手術だけで治してあげられるケースが多いと申し上げていいと思います。

ただ、それでもセーフティマージン(がんの周囲に余裕を付けて切除する)ですね。

いわゆる安全域を取るためには少し侵襲性が上がってしまいますので、そこのバランスは必要にはなりますが、多くの場合、良性の腫瘍であればわずかに残っていても大きな問題を起こさないことも多いので、そういう点では、手術が実質的な治癒になると言うことはできます。

その先の、セーフティマージンを取ることができないタイプの腫瘍、ほとんどが神経膠腫とかグリオーマと言われるものですけれども、このケースに関しては、残存ありとして治療しなくてはいけません。

残存ありの場合でなおかつ病理組織学的に、ある程度悪性度が高いと判断された場合には放置ができないので、適切な化学療法か放射線療法かが選ばれていくということになりますし、そのコンバインドが治療成績が良いということになれば両方使うということになります。

ですので、脳実質腫瘍であれば実質的には放射線や化学療法が必要というふうにお考えいただきたいと思います。

小野先生:

脳腫瘍の治療において、内視鏡治療というのはどの程度進んでいますでしょうか。

近藤先生:

内視鏡治療は本当に進んでいます。

一番有名なのが経鼻手術といって、鼻からやる手術のものです。

昔はこの経鼻手術でも顕微鏡を使って比較的切開線を大きくしてやっていましたが、今は鼻の鼻腔の大きさで物が全部出入りできるようになっています。

頭蓋底正中部の経鼻手術に関しては全部内視鏡という風にお考えいただいていいと思います。

後半へ続く

緑内障の治療と名医を受診するお勧めポイント

緑内障は、視神経にダメージを与え、視野が徐々に狭くなることで知られる眼の疾患です。

この病気は初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことが多く、最悪の場合には失明に至ることもあります。

そのため視力を守るためには早期の発見と適切な治療が非常に重要です。

本記事では、緑内障の基本的な知識や治療方法、そして名医による治療を受けることのメリットについて詳しく解説します。

緑内障とは

緑内障は、視神経が損傷することで視野が狭くなり、最悪の場合には失明に至る眼の病気です。

現在、日本の失明原因一位となっています。

眼圧の上昇が視神経にダメージを与えることで病気が進行するのですが、眼圧が正常範囲内でも発症するケースも多く見られます。

緑内障は慢性的に進行するため、初期段階では自覚症状が少なく、見落とされることも少なくありません。

進行すると視野が欠けたり、視界がぼやけるなど、日常生活への支障が生じるため、40歳を過ぎたら定期的な目の検診をお勧めします。

緑内障の診断

緑内障の診断のための基本検査として、以下の3つを行います。

- 眼圧検査

- 眼底検査

- 視野検査

最近では、目の奥の網膜や視神経乳頭の断面を見ることができる三次元画像解析装置(OCTなど)を用いることで、視神経乳頭のごくわずかな陥凹や網膜の特定の層が薄くなっていることがわかるので、ごく初期の緑内障を診断できるようになっています。

緑内障の治療

緑内障の治療には、以下などがあります。

- 薬物療法

- レーザー治療

- 手術療法

薬物療法としては点眼薬が用いられ、眼圧のコントロールを目指します。

レーザー治療では、房水の排出を促進するレーザー線維柱帯形成術(トラベクロプラスティー)、レーザー虹彩切開術(レーザーイリドトミー)などが一般的です。

手術療法には、眼内ドレーンの設置やトラベクレクトミーが含まれ、患者ごとの症状や進行状況、生活の質への影響も考慮して最適な方法が選択されます。

緑内障治療選択の注意点など

緑内障の治療において、まずは患者自身が緑内障の進行状況や治療の目的を十分に理解していることが大切です。

特に眼圧を下げることが治療の主な目標となるため、薬物療法では眼の乾燥、刺激感、血圧上昇などの副作用があることを理解した上で、治療を継続する必要があります。

また、手術の成功率が高い一方で、感染症や過剰な眼圧低下といった合併症のリスクが伴います。

レーザー治療に関しても、治療効果が一定期間経過後に低下することや、追加の治療が必要になることもあり、長期的な視点での治療計画を立てることが望まれます。

治療法の選択においては、医師とのコミュニケーションが重要です。

患者が納得のいく治療法を選択するためには、治療の目的や期待される結果、リスクについて十分な説明を受けることが求められます。

また、視野検査や眼圧測定などの定期的な検査を継続し、治療の効果をモニタリングしながら、必要に応じて治療法を見直すことも必要となります。

医師に質問や不安をしっかりと伝え、治療方針に納得して進めることが、緑内障治療の成功につながります。

名医による緑内障治療を受けるメリット

医師のレベルの違いにより予後や治療後の合併症が大きく変わるのが、緑内障治療の特徴の一つです。

特に緑内障の治療は年々進歩しているため、最新の知識と設備、医療技術を有する名医の治療により、予後が大きく変わる可能性が高いのです。

日本最先端治療を行う日本トップ名医には、全国から治療困難な緑内障症例が日々紹介され、多くの緑内障患者を治療しています。

このため名医は、一般的な緑内障専門医に比べ最先端治療に対する多くの知識と経験を有しており、失明率の低下や生活の質の向上が期待できるといえます。

緑内障治療の名医を見つける方法

緑内障治療の名医を見つけるのは簡単ではありません。

名医が在籍している病院では、緑内障などの治療成績がホームページに掲載されていることが多く、難しい症例が多いにも関わらず良好な治療成績であることが確認できますので、参考にするのも方法の1つです。

さらに、名医紹介サービスを利用すれば、ネットや雑誌などでは見つけることが出来ない本物の名医を推薦、紹介してもらえます。

BeMECは日本最高峰の名医紹介サービスを提供

緑内障に対し名医の治療を受けたいとお考えの方には、BeMECがご希望に沿った最良の名医をご紹介いたします。

当社では眼科の教授と顧問契約しているので、緑内障治療の日本トップ名医をご紹介し、その名医による一貫した診察と治療を確実に受けて頂くことが可能です。

現在の治療が今のままで良いのか不安に感じている方や、信頼できる医師に治療をお願いしたいと考えている方は、ぜひBeMECの名医紹介サービスへご相談ください。

胃がんの診断・治療と名医を受診するお勧めポイント

胃がんは、胃の粘膜から発生するがんで、日本ではがんの中でも特に発生率が高く、早期に発見されれば高い治癒率が期待できますが、進行してからの治療では難易度が高くなります。

食事や生活習慣の影響も大きく、ピロリ菌の感染がリスク因子の一つとして知られています。

胃がんの早期発見には、定期的な健康診断や内視鏡検査が有効です。

初期の胃がんは症状がほとんどなく、自覚症状が現れたときにはすでに進行しているケースが多く見られるため、症状が出ていなくても積極的な検査が推奨されます。

胃がんについて

胃がんとは

胃がんは、胃の内側を覆う粘膜細胞が異常増殖することで発生する悪性腫瘍です。

胃がんの発生原因としては、ピロリ菌の感染が一番重要で、つづいて食生活や喫煙が関与しており、これらのリスク因子を早めに対策することが予防につながります。

進行した胃がんでは、食欲不振、体重減少、胃の痛みや不快感、吐血や黒い便といった症状が見られることがあります。

これらの症状が現れた場合は、速やかに専門医に相談することが重要です。

診断方法

内視鏡検査

胃がんの診断で最も一般的なのが、内視鏡検査(胃カメラ)です。

内視鏡を使って胃の内部を直接観察し、異常があれば組織の一部を採取する「生検」を行います。

生検により採取された組織は、顕微鏡で詳細に調べられ、がん細胞の有無や種類が確認されます。

内視鏡検査は、早期胃がんの発見に非常に有効です。

画像診断

CTスキャンやMRI、超音波検査を使った画像診断は、がんが胃以外の部位(例えばリンパ節や他の臓器)に転移していないかを確認するために使用されます。

これにより、がんの進行度や治療方針の決定に役立てられます。

特に、進行がんの場合は治療計画を立てる上で欠かせない検査です。

血液検査

血液検査では、腫瘍マーカーと呼ばれる物質の値を測定することで、胃がんの存在や進行度の評価が行われます。

胃がんの進行に伴って増加する「CEA」や「CA19-9」などの腫瘍マーカーの値が参考にされますが、これらの値だけでは確定診断はできず、他の検査と組み合わせて使用されます。

治療方法

胃がんの治療は、部位や進行度によって異なる治療法が選択されます。

内視鏡的治療

早期の胃がんに対しては、内視鏡を使った「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」や「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」が行われます。

これらは胃の粘膜層のみを切除する方法で、体や胃への負担が少なく、入院期間も比較的短くなります。

また、退院後もこれまで通りの食事や生活が出来ます。

がんが粘膜に留まっている場合に効果的です。

外科手術

がんが進行している場合や、内視鏡的治療が適用できないケースでは、外科手術が選択されます。

手術には、がんの範囲に応じて「胃部分切除術」や「胃全摘術」があり、胃の一部または全体を切除します。

さらに、がんが転移しているリンパ節も同時に切除されます。

最近では腹腔鏡を使った手術だけでなく、ロボット支援下腹腔鏡手術なども行われ術後合併症の軽減や術後の痛み軽減、回復の速さなどにもメリットがあります。

また、手術の場合には、術後に食事の内容や量、食べ方に気を付けた生活の調整が必要となる場合があります。

化学療法(抗がん剤治療)

化学療法は、手術後の再発リスクを減らすために行われたり、進行がんで手術が困難な場合に単独で使用されたりします。

抗がん剤を使って体内のがん細胞を抑える方法で、点滴や経口薬が使われます。

副作用が強い場合には、患者の体調に合わせて投与量や頻度を調整しながら行われます。

最近では、吐き気などを抑える薬などの使用により副作用が軽減されるようになっています。

関連記事:がんの放射線治療について|副作用や費用などについて解説|千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック

放射線療法

放射線療法は、がん細胞に高エネルギーの放射線を照射して、がんを縮小させる治療法です。

化学療法と併用されることもありますが、胃がんの場合にはあまり一般的ではありません。

主に、がんが他の臓器や骨に転移している場合に痛みを緩和する目的で使われることが多いです。

免疫療法

最近では、患者の免疫力を利用してがんと戦う「免疫療法」も注目されています。

その中でも特に「免疫チェックポイント阻害剤」が代表的な治療法です。

これは、患者の免疫システムを活性化させる薬を使い、がん細胞を攻撃させる治療法です。

化学療法が効果を示さない進行がんに対する新しい治療選択肢として期待されていますが、適応には専門医との相談が必要です。

関連記事:胃がんの症状を解説!胃潰瘍や胃炎との違いは?【早めの検診を】|西春内科・在宅クリニック

胃がん治療選択の注意点など

胃がんの治療を選択する際には、治療方法ごとに異なるメリットやデメリットを理解することが重要です。

例えば、早期の胃がんに対しては、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)など、胃の負担を抑えた治療法が可能です。

これにより、手術後の回復が早く、生活への影響を最小限に抑えることができます。

一方で、進行した胃がんでは、部分的な胃切除や全摘手術が必要になることが多く、術後には食事制限や体力の低下が問題となることがあります。

また、手術だけでなく、術後に抗がん剤治療を行うことで再発リスクを下げる治療も考慮されます。

抗がん剤治療は副作用が伴うため、患者の体調や生活状況に応じた調整が必要です。

さらに、治療の選択には、病院の設備や医師の経験も大きな要因となります。

最新の治療設備や技術を備えた施設で治療を受けることで、より効果的な治療が期待できます。

また、複雑な症例や高リスクの治療が必要な場合には、経験豊富な名医の診断を受けることで、治療の選択肢が広がる可能性があるため、専門医との相談が欠かせません。

名医による胃がん治療を受けるメリット

医師のレベルの違いにより生命予後や治療後の合併症が大きく変わるのが、胃がん治療の特徴の一つです。

特に胃がんの治療は年々進歩しているため、最新の知識と設備、治療法を有する名医の治療により、予後が大きく変わる可能性が高いのです。

最先端の専門的な知識と豊富な経験を持つ名医に治療を依頼することは、胃がんと戦う上で非常に大きなメリットがあります。

名医による胃がん治療を受ければ生存率は上がるのか

名医による治療が胃がんの生存率にどのように影響するかについては、明確な統計データはありません。

しかし、日本最先端治療を行う日本トップ名医には、全国から治療困難な胃がん症例が日々紹介され、多くの胃がん患者を治療しています。

このため名医は、一般的な胃がん専門医に比べ最先端治療に対する多くの知識と経験を有しているため、生存率や生活の質の向上が期待できます。

胃がん治療の名医を見つける方法

胃がん治療の名医を見つけるのは簡単ではありません。

名医が在籍している病院では、胃がんなどの治療成績がホームページに掲載されていることが多く、難しい症例が多いにも関わらず良好な治療成績であることが確認できますので、参考にするのも方法の1つです。

さらに、名医紹介サービスを利用すれば、ネットや雑誌などでは見つけることができない本物の名医を推薦、紹介してもらえます。

BeMECは日本最高峰の名医紹介サービスを提供

胃がんに対し名医の治療を受けたいとお考えの方には、BeMECがご希望に沿った最良の名医をご紹介いたします。

当社では胃がん専門の教授と顧問契約しているので、胃がん治療の日本トップ名医をご紹介し、その名医による一貫した診察と治療を確実に受けて頂くことが可能です。

現在の治療が今のままで良いのか不安に感じている方や、信頼できる医師に治療をお願いしたいと考えている方は、ぜひBeMECの名医紹介サービスへご相談ください。

【東洋医学】お疲れが続くあなたは肝臓・胆嚢に原因が?!

東洋医学からみた肝臓と胆嚢

『肝胆相照らす』ということわざがあります。

互いに心の底まで打ち明けて親しく付き合うという意味ですが、これは肝臓と胆嚢の関係からきています。

肝臓で作られた胆汁を胆嚢で溜めて必要な時に出す、どちらも生命を支える大切な臓器です。

西洋医学ではあまり胆汁のことは重要視されていませんが、東洋医学では胆汁にとても重きを置いています。

実際に漢方を処方する中で、牛胆(ぎゅうたん)を処方に加えることで胆汁が良く出るようになり、色々な病気の治療効果がぐっとアップした症例を数多く経験しました。

ところで、馬と鹿と書いてなぜバカというのでしょう?

馬と鹿に共通するのが、胆汁をしまっておく袋、胆嚢がない「嚢なし(能なし)」です。

栄養価値のある脂肪をとっても、胆汁が十分にないと乳化吸収が十分でなく、いざという時の頑張りができません。

「馬鹿だね、あんたは・・・。能なし!」

元気がなくなり、働くのもおっくう。

考えることもめんどくさい。

働きたくとも身体がいうことをきかない。

考えたくとも考えられない。

ついに能なしのレッテルを貼られてしまっている人がいるかもしれません。

いやいや、頭が悪いのではなく、このような方は胆汁やホルモンの分泌が少ないことが多いのです。

胆汁の働き

胆汁には毒消しの力があります。

口から入った添加物、野菜のアク(アルカロイドという毒)、アルコール、たばこ等のいろいろな毒を胆汁で消してくれています。

さらに、体内でできた疲労物質も胆汁が解毒してくれます。

胆汁が不足すれば毒が体内に残り、考えが鈍くなり、能なしになってしまいます。

また、胆汁には腸の動きを良くし大便をスムーズに排泄させる力があります。

胆汁が悪い細菌を殺し悪玉菌の増殖を抑えるので、気持ちの良い排便を促します。

大便が黒くてくさい場合は、胆汁不足が考えられます。

胆汁不足で便秘をすれば、体内に毒素がまわります。

そうなると、イライラしたり、何もしたくなくなり、能なし、やっかい者になりかねません。

胆汁がしっかり働き、善玉菌の働きが活発になれば、善玉菌が私たちの身体に必要な栄養物を生産してくれます。

腸がきれいになれば頭脳明晰になる、これは腸脳相関といわれるものに結びつきます。

ちなみに「嚢なし」の馬は胆汁が少ないので、疲れやすく汗かきです。

汗を出して毒素を捨てています。

汗の出にくい犬は、毒素を捨てるのにいい胆汁を持っています。

冬眠穴居の蛇、カエル、熊などの胆汁もすこぶる良質です。

胆汁が足りないなら「牛胆エキス」がおすすめ!

胆汁の分泌が少ない方、能なしになりたくない方は、胆汁の分泌を盛んにする『牛胆エキス』を是非お試しください。

病院の肝臓病に使われる「ウルソ」は合成されたデオキシコール酸のみですが、牛胆に入っているのはグリコデオキシコール酸、グリココール酸、タウロデオキシコール酸、タウロコール酸など、複数の人間の胆汁の組成割合にとても良く似たものが入っています。

以前、病院のウルソで吐き気の副作用があったお客様に牛胆製剤を服用頂き、とても好評でした。

人工のものではなく人間の胆汁組成によく似た牛胆だからです。

東洋医学の五行説の理論に「肝は怒りをつかさどり、怒りは肝を損なう」と説かれています。

つまり、肝が弱いと怒りっぽくなり、逆にいつも怒ったりイライラしていると肝臓を悪くしてしまいます。

身体と心を落ち着かせ健康で過ごそう

病は気からといいますが、気の持ちよう、心模様で病気になるということです。

人間の体は、体内より自然にわいてくる消化液(外分泌液)とかホルモン(内分泌液)によって動かされています。

これらの分泌液は、気持ちや心模様で分泌の状態が変わってきます。

怒ってイライラすると肝臓に関係のあるホルモン・消化液の分泌が狂うので肝臓を悪くし、胆汁の分泌が悪くなり、胆嚢がないのと同じ状態になるため“能なし”になりかねません。

「胆力」があるとかないとか言いますよね。

度胸、肝っ玉のことです。

肝臓も、胆嚢も、精神的な事に深く係わっているのです。

肝臓や胆嚢だけでなく、喜怒哀楽の感情は五臓六腑に影響を及ぼします。

心を透明にして感情をあちらこちらに引っ張られる事なく、いつもゆったりとした気持ちで、身体も心も共に健康でありたいものです。

パーソナルドクターとは?今後主流になる新たな医療の形

「パーソナルドクター」という存在をご存知でしょうか?

最近では、パーソナルトレーナーやパーソナルジムなど、個別性を重視したサービスが求められるようになってきていますが、その中でも「パーソナルドクター」は、ドクターが利用者一人ひとりに寄り添い、個々のライフスタイルにあわせた健康指導を行う、言わば”オーダーメイド医療”を提供できるサービスといえます。

日本ではあまり一般的ではありませんが、健康意識が高まる現代社会において、特に富裕層の方々にはきめ細やかな健康管理の方法として注目されています。

本記事では、パーソナルドクターの概要や利用のメリット、具体的なサービス内容を詳しく解説します。

パーソナルドクターとは?

概要・基本情報

パーソナルドクターとは、ドクターが利用者の健康状態や生活スタイルに合わせ、最適な医療・健康のアドバイスを個別に行う医療の形です。

従来の「病気が発生してから治療を行う」医療モデルとは異なり、予防医療を重視し、健康の維持と病気の早期発見に特化しています。

具体的には、健康診断の結果説明と指導、および日々の健康状態のモニタリングを通じて、長期的に健康管理をサポートします。

また、日頃の体調不良や治療中の病気などについて、時間や場所に関わらずすぐに相談ができる点も魅力の一つです。

活用される場面

パーソナルドクターは、忙しいビジネスパーソンや自分の健康に特に注意を払う人々に人気があり、個々のライフスタイルに合わせた柔軟なサポートを行う点が特徴です。

そのため、病院やクリニックでの定期的な診察とは異なり、より身近な存在として、利用者の健康状態を長期的に管理する役割を果たします。

また、個人利用だけでなく、企業が健康経営の一環として、従業員の健康を管理する目的で導入するケースも増加しています。

このように、利用シーンは多岐にわたり、個人と企業の双方に大きなメリットをもたらすでしょう。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

パーソナルドクターが注目される背景

現代社会において、パーソナルドクターが注目される背景には、医療や社会の変化が深く関係しています。

特に、予防医療の重要性が高まり健康意識が向上する中で、その役割がさらに期待されています。

医療の変化

これまでの医療は「治療中心」でしたが、現在では「予防医療」へとシフトしています。

予防医療は、病気を未然に防ぐことで患者の健康寿命を延ばし、医療費削減にもつながるアプローチです。

この流れの中で、パーソナルドクターは利用者の健康診断などのデータを活用し、病気のリスクを早期に把握することで、未病の段階からアプローチし健康を維持する役割を果たします。

健康意識の向上

現代では、健康に対する意識が年々高まっています。

特に、生活習慣病のリスクが増加する中で、病気になる前に健康を管理したいというニーズが拡大している状況です。

ただし、膨大な情報の中から、本当に自分にあった健康法を見極めるのは困難です。

このような背景からも、個人の状態に応じたアドバイスを提供するパーソナルドクターの必要性が注目されています。

さらに、一般健康診断に加え人間ドックなどのオプション検診を受ける人数も増加しており、受診後のフォローに医療職からの専門的なアドバイスを求める動きが広がっています。

高齢化による医療費の増加

日本は世界有数の高齢化社会であり、医療費の増大が避けられないことが大きな課題となっています。

このような状況の中で、病気を未然に防ぎ、健康寿命を延ばすパーソナルドクターの役割は大きいといえます。

また、日頃の体調不良や医療機関へ受診する前の相談窓口としても活用でき、不要な受診を避けることにも繋がります。

このようなアプローチは、将来的な医療費の軽減を可能にし、持続可能な医療体制の構築を支えています。

効率化の必要性

医療現場では、医療サービス提供における効率化が喫緊の課題です。

利用者が必要とする医療サービスを適切に提供しつつ、待ち時間を短縮し、負担を軽減する仕組みが求められています。

パーソナルドクターは、オンライン診療や健康管理アプリを活用し、効率的かつタイムリーな医療サービスが実現できます。

これにより、利用者にとってより便利でスムーズに医療を受けることが可能になります。

パーソナルドクターの具体的な内容とメリット

いつでも健康相談が出来る

パーソナルドクターの特徴的なサービスの一つが、いつでもドクターに健康相談が出来ることです。

このため、利用者は深夜や休日を問わず、急な体調不良に迅速に対応してもらえるため大きな安心感を得られます。

例えば、受診すべきか迷う症状であっても、医師の判断を仰ぐことで適切な処置や次の取るべき行動が明確になります。

また、相談は電話やオンライン診療、LINE、チャットなどを通じて行われるため、通院が難しい場合や遠隔地にいる場合でも問題なくサービスを受けられます。

このように、パーソナルドクターは時間や場所に縛られることなく利用者を支える仕組みを構築しており、忙しい現代人が安心して利用できる利便性の高い医療サポートの形だといえます。

健診データに基づいたケア

パーソナルドクターでは、利用者の人間ドックや病院での検査データを記録・管理し、それに基づいて最適なケアを提供します。

これらのデータを長期的に分析することで、利用者ごとの病気のリスク要因を特定し、早期の改善へのアプローチが可能となります。

利用者は自分自身の体調や生活習慣の改善点を深く理解しながら、適切な予防策や治療法を実践できます。

健診データを活用したケアは、症状のみで判断するよりも、個々の状況に即した信頼性の高い医療を実現する上で大きな要素となります。

専門医への紹介

病気が見つかった場合、パーソナルドクターは利用者を最適な専門医や医療機関に紹介する役割を担います。

そのため、利用者は迷うことなく、早期に専門的な検査や診断が受けられる医療機関へとアクセスできます。

また、重大な疾患が疑われる場合には、ドクター間での迅速な連携や情報共有が行われ、スピーディーに治療を開始するのに役立ちます。

このように、パーソナルドクターは医療ネットワークの窓口として機能し、利用者に安心感を提供する存在です。

生活習慣の指導

パーソナルドクターは、利用者が日常生活で健康を維持できるよう、その指導内容は食事や運動、睡眠、ストレス管理など多岐にわたります。

また、病院で指導される一般的な食事指導とは異なり、利用者のライフスタイルを考慮した内容でのアドバイスが受けられます。

例えば、仕事での会食やワインの試飲が欠かせない利用者に対し、病院での指導のように「飲酒や外食を控えましょう」と言っても現実的ではありません。

利用者にとって会食や試飲は仕事の一部であるため、それを考慮した上での改善策を一緒に考えていきます。

また、個々の体力や生活スタイルに応じた運動計画が作成され、これにより利用者は無理なく自分に合った生活習慣を身につけることができます。

関連記事:適度な運動10の効果と運動量の目安、おすすめの運動方法を紹介

BeMECコンシェルジュ・ドクターサービス

弊社では、「BeMEC(ビーメック)=Best Medical care」の提供を目指し、「BeMECコンシェルジュ・ドクターサービス」という、パーソナルドクターの魅力を活かしたサービスをご提供しており、おもに経営者や投資家の方から大変ご好評いただいております。

医師のレベル、検診の質にこだわったBeMECだけのパーソナルドクターをぜひお試しください。

BeMECコンシェルジュ・ドクターサービスの特徴と選ばれる理由

ハイレベルな顧問医師への医療相談ができる

BeMECの顧問医師は、現役大学教授や元教授などのレベルの高い医師陣が所属しております。

お客様は、LINE・メール・web面談など、お好みのツールを用いて、困った時にすぐにBeMEC顧問医師へ相談ができます。

また、お客様一人ひとりのカルテを作成し、検診やクリニックの検査データだけでなく、既往歴や服薬治療中の薬についても正確な情報を把握しているため、急な体調不良のご相談にも総合的に判断したアドバイスが可能です。

オーダーメイドの人間ドック

弊社は東京大学および虎の門病院の検診センターと提携しており、お客様は同病院で人間ドックを受診して頂きます。

人間ドックが受けられる施設は数多くありますが、どこの施設を受診するかで病気の発見率が異なります。

超早期の癌を発見するためには、ハイレベルな診療をしている施設の人間ドックを受診することが重要です。

また、BeMEC顧問医師がすべての検診データ(血液検査、画像検査など)をダブルチェックしており、異常の早期発見・見逃し防止に繋がります。

さらに、検査結果はBeMEC顧問医師から、希望の日時にオンラインで説明が受けられるため、忙しい中でもご自分のお身体と向き合う時間を確保することができます。

通常の人間ドックでは、現時点の結果評価しか分かりませんが、弊社のコンシェルジュ・ドクターは未病の段階からアプローチする視点を持って指導にあたるため、それに伴う独自のカウンセリングシートを作成しご提供いたします。

名医への紹介

弊社はコンシェルジュ・ドクターサービスとは別に、「BeMEC名医紹介サービス」をご提供しております。

そのため、万が一ご病気が見つかった場合には、すぐさま最適な専門医や医療機関のご案内が可能です。

さらに、ご希望に応じて日本トップの名医にご紹介させていただきます。

重篤な病気の場合は特に、一流のドクターに治療してもらう場合とそうでない場合では、予後が大きく異なってくることがあるからです。

弊社の顧問医師陣の豊富な人脈を活かし、弊社が自信を持って推薦できる日本のトップ名医にお繋ぎいたします。

まとめ

パーソナルドクターは、個別最適化された医療サービスを提供し、利用者一人ひとりの健康維持と予防医療を支える新しい医療の形です。

健康意識が高まる中で、自分以外にも専門的な視点から健康状態を管理してくれるドクターを持つ重要性はますます高まっています。

パーソナルドクターだからこそ、時間にも場所にも柔軟に対応できる点は、利用者に多くのメリットと大きな安心感をもたらします。

予防医療がこれからさらに重要になる中で、パーソナルドクターとしての役割はさらに拡大し、多くの人々の生活と健康を支える存在となるでしょう。