膵臓がんの治療を名医に依頼するべき理由や生存率について解説

この記事を読んで頂いているということは、おそらくあなた自身や大切な人が膵臓がんと診断され、最適な治療法を模索されているのかもしれません。

膵臓がんはがんの中でも最も悪性度が高く、治療が難しいがんです。

このため、診断を受けた際には、早期に専門的かつ高度な知識と経験を持つ医師による治療を受けることが大切です。

この記事では、膵臓がんの進行速度と予後、治療方法、そして名医による治療を受けるメリットについて解説するとともに、名医を見つける方法、そして名医の治療が生存率にどのように影響するかを解説します。

膵臓がんの進行速度と予後について

膵がんの患者さんは年々増加しており、他のがんと比較して進行が速く、最も悪性度が高いがんです。

診断も難しいため早期発見は容易ではなく、症状が出て診断された時には既に進行していることが多いのです。

病状が進行すると予後にも大きく影響します。一般的に、手術が可能な初期の膵臓がんでは5年生存率が20〜40%とされています。

しかし、転移や浸潤がある場合、治療はより難しくなり、5年生存率も5〜10%と大きく低下します。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

膵臓がんの具体的な治療方法

膵臓がんの治療法には手術、化学療法、放射線治療があり、病状のステージによって治療法を決定していきます。

手術

膵臓がんの根治治療は手術です。手術が可能なのは、全体の20%程度と言われています。

ただ、膵がんの切除後の成績は以前よりも向上したとは言え、5年生存率は20〜40%と低く、消化器がん(食道、胃、肝臓、大腸)のなかでは最も不良です。

これは膵臓がんが早期に転移・浸潤をおこすためです。

一方、術後に化学療法を行うと予後を改善することが分かっているので、現在では術後化学療法は標準的治療となっています。

また最近では、切除不可能な場合であっても化学療法によってがんが縮小し手術が可能となるケースもあります。

膵がん患者さん全体でみると5年生存率は5〜10%と極めて低い数値ですが、今後はさらに生存率の向上が期待されています。

化学療法

通常は、血管を巻き込んでいて手術ができない場合(局所進行膵臓がん)や、肝臓や肺などの遠くの臓器に転移している場合(転移性膵臓がん)、また手術後に再発した場合に化学療法(抗がん剤治療)をおこないます。

化学療法には、生存期間を延長する効果や疼痛などの症状を和らげる効果があります。

最近は、効果の高い薬剤が次々に登場しており、切除できない膵がんでも予後の延長が期待できます。

関連記事:抗がん剤治療の副作用や費用について解説|千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック

放射線治療

放射線治療は、様々な理由により手術ができない局所進行膵臓がんに対しておこなわれることがありますが、最近では有効な薬物療法の出現により、単独での放射線治療の頻度が減少しています。

ただ、抗癌剤との併用により良い成績を上げている施設もあります。

>>BeMEC倶楽部の日本最高峰の名医紹介サービスを受けてみる

名医による膵臓がん治療を受けるメリット

医師のレベルの違いにより生命予後が大きく変わるのが、膵臓がんの特徴の一つです。

特に膵臓がんの治療は年々進歩しているため、最新の知識と治療法を有する名医の治療により、予後が大きく変わる可能性が高いのです。

これまでは、手術不能と診断されると化学療法もしくは放射線療法に頼らざるを得ない状況でしたが、最近では化学療法により癌を小さくしてから手術をするなど、新たな治療法が登場しています。

このことから、膵臓がんと診断されても希望を失わずに治療に前向きで取り組んでいる患者さんが多くなっています。

このように、最先端の専門的な知識と豊富な経験を持つ名医に治療を依頼することは、膵臓がんと戦う上で非常に大きなメリットがあります。

名医による膵臓がん治療を受ければ生存率は上がるのか

名医による治療が膵臓がんの生存率にどのように影響するかについては、明確な統計データはありません。

しかし、日本最先端治療を行う日本トップ名医には、全国から治療困難な膵臓がん症例が日々紹介され、多くの膵臓がん患者を治療しています。

このため名医は、一般的な消化器専門医に比べ最先端治療に対する多くの知識と経験を有しているため、生存率や生活の質の向上が期待できます。

膵臓がん治療の名医を見つける方法

膵臓がんの名医を見つけるのは簡単ではありません。

名医が在籍している病院では、膵臓がんなどの治療成績がホームページに掲載されていることが多く、難しい症例が多いにも関わらず良好な治療成績であることが確認できますので、参考にするのも方法の1つです。

さらに、名医紹介サービスを利用すれば、ネットや雑誌などでは見つけることが出来ない本物の名医を推薦、紹介してもらえます。

BeMECは日本最高峰の名医紹介サービスを提供

膵臓がんの治療に向けて最適な日本トップ名医を見つけたいとご希望の場合には、BeMECが患者のご希望に沿った最良の名医をご紹介いたします。

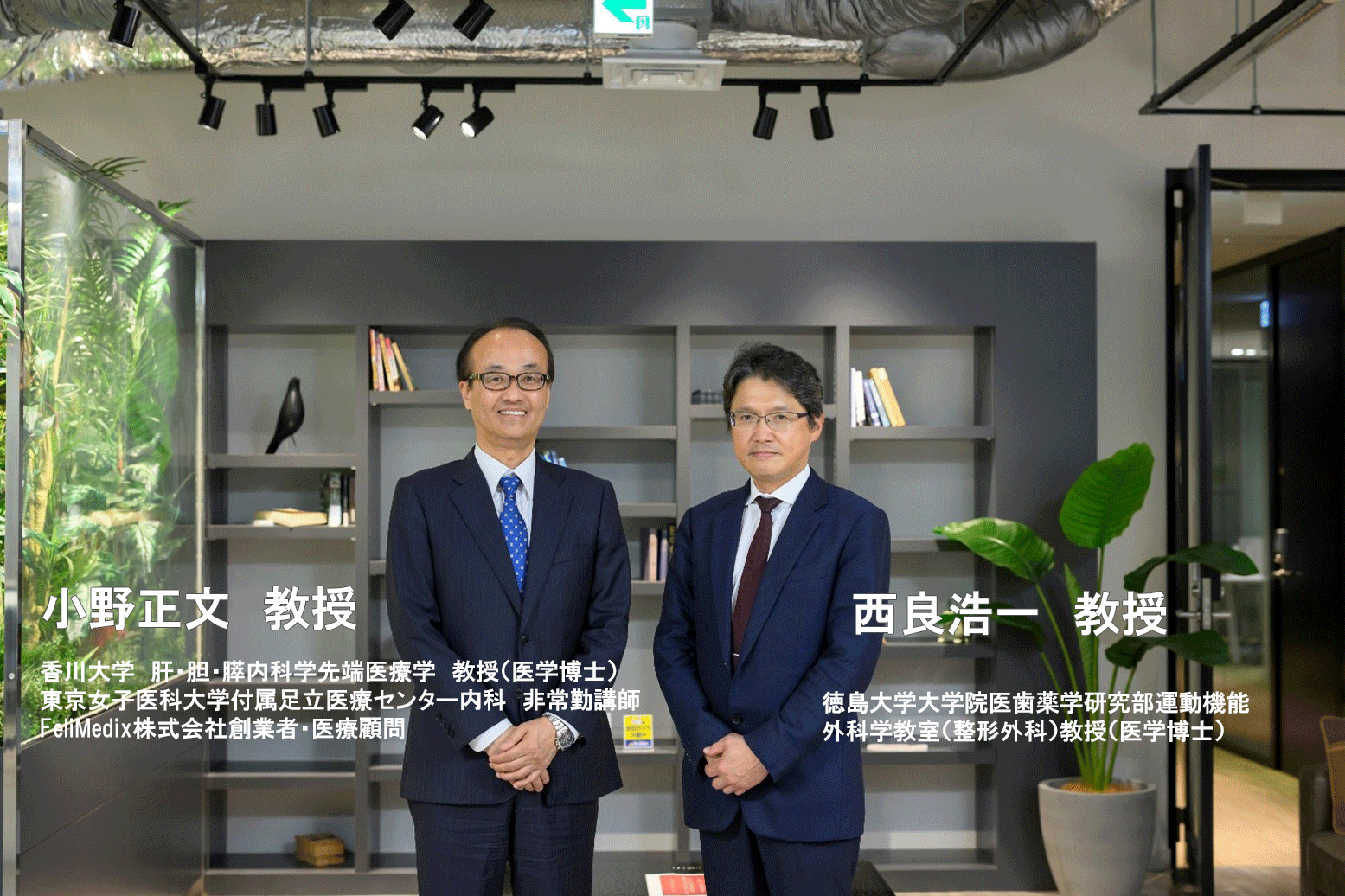

当社では消化器内科・消化器外科それぞれの教授と顧問契約しているので、膵臓がん治療の日本トップ名医をご紹介し、その名医による一貫した診察と治療を確実に受けて頂くことが可能です。

現在の治療が今のままで良いのか不安に感じている方や、信頼できる医師に治療をお願いしたいと考えている方は、ぜひ名医紹介サービスへ登録し顧問医師へ相談してみましょう。

BeMECは日本最高峰の名医紹介サービスを提供

弊社では、「名医と一般医師・専門医の違い」の基準に達し、弊社の顧問医師で整形外科の教授が推薦する「日本トップ名医」を前立腺癌にお悩みの患者様にお繋ぎ致します。

日本トップ名医は、治療はもちろん診断技術も他の医師とは次元が違います。前立腺癌の日本トップ名医による診断、治療を受けて頂きたいと思います。

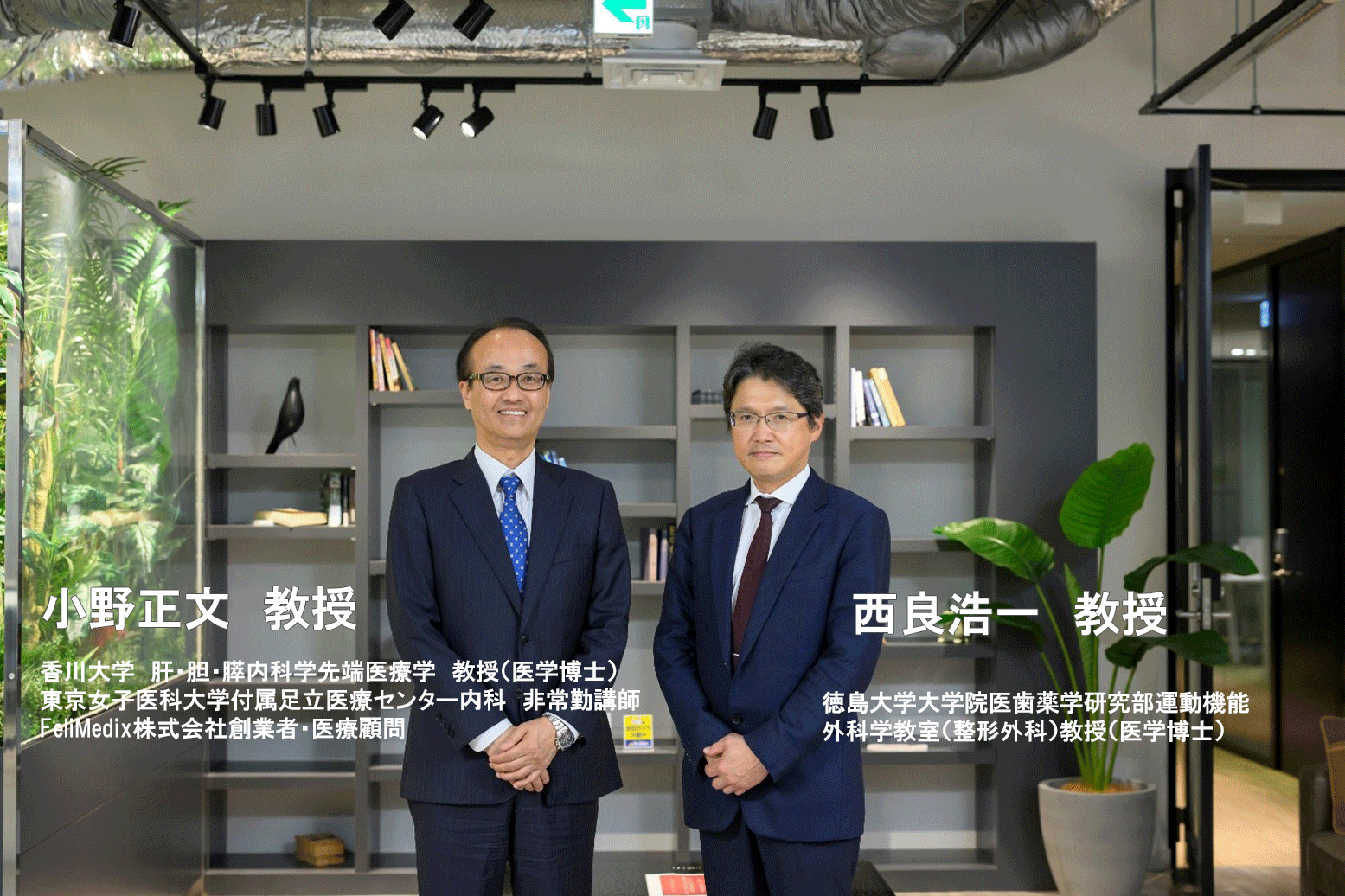

腰痛は謎解き ~脊椎外科トップ名医の診察・治療の流儀とは(後編)~

徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学教室(整形外科)は、子供から高齢者まですべての年齢層のニーズに高いレベルで対応する「運動器」の専門家集団として、「情熱の国・徳島」において西良浩一教授を中心に国内最高レベルの診療・研究・教育を行っている。

西良浩一教授は、誰もが認める脊椎外科の日本トップ名医として、全国から来院する多くの腰痛・脊椎疾患患者に対し、「局所麻酔で行う全内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(FED法)」などの先進的な診療・研究に取り組んできた実績を持つ。また、最新の治療法の普及と啓発のためにNHKテレビ 「プロフェッショナル・仕事の流儀」を始め数多くのテレビ番組に出演されるなど活躍の場を広げている。

世界レベルで活躍されている西良教授に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が「局所麻酔で行うFED法手術」の有用性や診察の極意と流儀についてお話を伺った。

紹介

- 氏名:西良 浩一(さいりょう こういち)

- 徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学教室(整形外科)教授(医学博士)

- 1988年 徳島大学医学部卒業

- 1994年 徳島大学大学院修了

- 1995年 アイオワ大学脊椎センター(米国)留学

- 1997年 徳島大学整形外科医員

- 1998年 同・助手

- 1999年 同・講師

- 2003年 トレド大学整形外科(米国)留学

- 2006年 徳島大学大学院運動機能外科講師復職

- 2008年 日本整形外科学会脊椎内視鏡手術・技術認定医(後方手技)に認定

- 2010年 帝京大学医学部附属溝口病院 准教授

- 2013年 徳島大学運動機能外科学(整形外科) 教授

- 氏名:小野 正文(おの まさふみ)

- 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

- 東京女子医科大学付属足立医療センター内科 非常勤講師

- FeliMedix株式会社創業者・医療顧問

- 1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

- 1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了

- 1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

- 2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

- 2001年 ジョンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

- 2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

- 2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

- 2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授

① 徳島には謎はない

② 高度医療・専門医療受診の重要性について

③ 一流の整形外科医になるための「VSOP」について

④ 『名医』とは

徳島に謎はない

小野先生:

腰痛の原因は様々なのですね。先生が診察される患者さんで内視鏡治療をする方はどのくらいの割合でしょうか?

西良先生:

多分、徳島大学に来られている方の半分は謎解き、半分は内視鏡で治してほしいという方ですかね。

やっぱり徳島って、東京と同じことやっていたら、絶対東京の人来ないんですよ。東京と違うことして初めて東京の人は徳島に飛行機のって来てくれるわけなので。東京と同じ教科書的なことをしていたら、わざわざ飛行機代払って遠いところまでこないですよね。

その1つが、『徳島に謎はない』。徳島には謎はないので、謎解きしたければどうぞ来てくださいという感じです。

腰痛では、3割は心が原因だと判断され、謎だから抗うつ剤でも出しますわっていうことが多いんです。

そこをやっぱりチャレンジするんですよ。そのかわり時間はかかりますし、手間暇かかります。私のところでは謎解きをする外来診察が多いので、全国各地の大学病院から医師が勉強に来ていますが、その先生達もベテランなので普通は他の医師の外来診察を見ることはないじゃないですか。その先生自身が外来診察する人たちなので。その先生たちは内視鏡の治療の勉強をしに来ているんですけど、1年間勉強が終わって地元に戻る時に、何が1番良かったかと聞くと、「徳島で1番勉強になったのは先生の外来診察です」と喜んで話してくださいます。通常の保険診察は10分が精一杯みたいなところですけど、セカンドオピニオンでしたら1時間しっかり時間が取れるので。みんなから「よく1時間も質問できますね」と言われますね(笑)。

小野先生:

先生が謎解きを始めるきっかけとしては何かありましたか?

西良先生:

脊椎外科医って、普通スタートはヘルニアとか狭窄症とか簡単な(分かりやすい)ものから入ります。先程お話しした15%に入る、何も聞かなくても見たらすぐわかる状態、それが狭窄症とヘルニアです。なぜか私のスタートは子供の腰痛でした。「お前は子供の腰痛から入れ」と上司から言われて。かなり難しいんですよ、足が痛くないし、症状は腰痛のみなんです。レントゲンでは全然分からないので、いかに痛みを見つけに行くかっていうことが最初でした。もう来る日も来る日も難しい。でも、MRIの撮り方を変えたりして、だんだん分かってきて、子供の腰痛は多分、1に西良、2に西良、3・4がなくて、5に西良っていうぐらい(笑)。「分離症といえば西良先生以外いない」っていうとこまでいきました。子供の腰痛に対して必死に謎解きから入ったので腰痛に強いんだと思います。

一般の整形外科医って、腰痛が来たら嫌なんですよ。特に足が痺れていない場合は基本避けるんです。足が痺れていたら神経に当たっていて、痺れているとこから「これ5番やな」とか見当がつくから。だから、足が痺れるとか、足が痛いと言われると「ほっ」とするんです。でも、腰痛の原因が謎だと、話聞かなかったらいっぱい見るとこあるから分からなくてみんな困るんです。「腰痛だけなら薬出しとこうか、足しびれてないなら神経は心配ない。」といって避けるので、いろんな病院を転々する『腰痛難民』になるんですよ。

でも、私は子供の腰痛から入ったので、原因を全部見つける術を知っていますから、うちで1年間勉強していた先生方はものすごく腰痛に強くなります。

腰痛は、痛いところを見つけるのに手間暇かかります。MRIも100%綺麗な人はいなくて、どこかちょっとずつ悪いんですよ。じゃあ、どうやって見つけるかというと、例えば口を開けたら虫歯が10本あったとして、どれもちょっと悪いぐらいなのに、ものすごい歯が痛いと訴える。そしたら1本ずつ麻酔したらいいんですよ。1本、1本やっていって、痛みが消えたらこれや!と分かる。これがブロック注射です。ブロックで見つけるんです。だから手間暇かかります。

MRIには痛いとは書いてないですから。椎間板は黒いとはわかるけど、これが痛い椎間板なのか痛くない椎間板なのかは分からない。ヘルニアとか狭窄症は神経にぶつかっているから分かる。ただ、椎間板は黒くても痛くないものもあります。60歳になるとみんなまっ黒ですよ。だから手間暇かかるんです。ブロックして痛みが消えるかやってみて、ようやく診断がついて、内視鏡治療にもっていくわけなんで、診断まで時間がかかります。

だから、謎の腰痛を見つけるのには、結構情熱もいるんです。この人の痛みを見つけてあげようと思わないと、腰痛のみなら薬出しとくわ、となるんです。外部から来た医師にも、「こんなにブロックしている病院は今ないですよ」と言われます。椎間板造影するとこも減りましたし、もうMRIだけ見て分かるやつばかり手術したい医師が多いですね。私は、いきなり難しい子供の腰痛から入ったので、かなり難しくて最初は大変でしたけど、それで腰痛診断が得意になりました。

だから、徳島大学の人間は腰痛がきたら誰も嫌がらないです。私が攻め方を教えているので、みんな謎解きできます。つまり『徳島に謎はない』んです。

関連コラム記事

高度医療・専門医療受診の重要性について

小野先生:

患者さんが大学病院などで「高度医療・専門医療」を受ける有用性や重要性についてお聞かせください。

西良先生:

整形外科の場合、専門医療は日本中で大学病院以外でも受けられるようにしたいです。たとえば私が行なっている内視鏡手術は全県で行えるようにしたいです。しかしながら、高度医療は、たとえば、ロボット手術などは非常に高価です。初期費用が億を超えます。そのような最先端は大学病院などの大きい病院に限定されるかもしれません。

関連コラム記事

一流の整形外科医になるための「VSOP」について

小野先生:

徳島大学整形外科教室のホームページには、一流の整形外科医になるための心構えとして(人生の)「VSOP」(V:Vitality、S:Speciality、O:Originality、P:Personality)を提唱されております。この素晴らしいお心構えは、整形外科医や医師だけでなく、他職種でプロフェッショナルを目指す方にも通じることと思われますか?

また、このお心構えは、先生が超一流の整形外科医になるためご自身で意識して実践(体現)して来られたことでしょうか?

西良先生:

この言葉を知ったのは48歳、帝京大学溝口病院准教授の時でした。若手医師へのメッセージとして、私が年代別にやるべきこととしてアレンジしました。若い20代は我武者羅にがんばりvitalityで乗り切る。いわゆるgeneralist修得の時代です。Specialityの30代は、専門領域を決めてその道を究める年代です。専門性をもち10年過ぎれば、自ずとoriginalityを要求される年齢となります。Originalityの40代は教科書を読む人間から書く人間に飛躍する時期です。そして人間力の問われる50代、personalityの50代です。

VSOPを自分の年齢に照らし合わせ、一流の整形外科医を目指して頂けたらと思います。

また、このV S O P理論は全ての業種につながると思います。

『名医』とは

小野先生:

先生はNHKの番組などでも、「プロフェッショナルとは未来の教科書を作る人」と言っておられますが、敢えて『名医とは?』の質問に対してのお答えをお聞かせいただけますでしょうか。

西良先生:

『名医とは』患者の背景を考えて、ベストの治療ができる方です。つまり、薬でも治せる、手術でも治せる、運動療法でも治せる、コルセットでも治せる方が名医です。手術だけが上手な方は、名医ではありません。

腰痛予防の運動療法の原則は、腰部を腹筋・背筋運動で固め、周囲の胸郭や股関節・下肢を柔軟として腰部を守ることです。

我々の師匠中の師匠は、福島県立医大の菊地臣一先生で、去年膵臓がんで突然亡くなられたんですが、遺言書というような本をもらって読んでいたところ、菊地先生のお父さんは整骨院されていたんですよ。そのお父さんが菊地先生にいつも言うことは、「お前からメスと薬取り上げたら何が残るんや」と、それをいつも考えてやりなさいって言われたというのを見て、私もドキッとしました。

その答えは、運動療法だと思います。メスと薬がなくても、私は運動療法で患者さんを治せる自信があります。ピラティスとかヨガとかを導入しているのは、そこなんです。

私のところに受診してくれる患者さんは、満足度が高いって言ってくれます。なぜかというと、手術の技量ってそんな変わらないと思うんですよ。どんなに頑張っても手術では100%には絶対戻らないので、薬の使い方もありますが、そこから先はやっぱり術後の運動療法です。

アスリートがなぜ私のところに集まるかというと、整形外科って「まあ、腰の手術で7割か8割ぐらいで痺れが残るかもしれんし、ひょっとしたら腰痛が残るかもしれませんよ」と説明するのが普通です。でも、アスリートの場合は治るのが前提の話になります。「手術して1ヶ月目にはこれして、2ヶ月目にこうして、もう3ヶ月にはもう出なさい」と、「そのためには君の体を100%を超える体に治す」、それも「徳島オリジナルで120%にします」と話します。

120%にしますよという意味は、私の手術で9割治す、残りの10%は腰部周辺のリハビリで治す、そこから先は腰が傷んだ原因が胸郭とか、肩とか、他にあるかもしれない、そこも全部直して120%の体にすると再発防止になるという理屈です。

腰が良くなってもまた日常生活で同じ動きをすると、また同じところに負担がかかるじゃないですか。例えば、首の固い人は腰ばっかり使って振りぬくので、また腰が悪くなって治しにくるので再発を繰り返します。腰って便利なところなので、何かが悪くなると全部腰で代償してしまいます。だから、痛くなくても機能不全になっているところを見つけてあげて、そこを直すと腰痛にはならないということです。

今後の目標としては、まだまだ内視鏡で完治できない病気がございます。私の理論と技術を進化して、さらに多くの方の腰痛を局所麻酔・内視鏡で完治に導けるように努力いたします。

全力投球、一球入魂、今後もさらに進化したいです。

小野先生:

本日はお忙しいところを弊社までお越し頂き、腰痛診断の難しさや「局所麻酔で行う全内視鏡下椎間板ヘルア摘出術(FED法)」など最新の治療法についてお教頂きありがとうございました。また、腰痛診断における先生ならではの丁寧な問診と診察手法による「腰痛は謎解き」そしてその結果として「徳島には謎はない」など大変興味深く拝聴致しました。

弊社では今後も徳島大学と連携させて頂きながら、患者さまのために高度専門医療のお手伝いが出来るよう「BeMEC(ビーメック)名医紹介サービス」の充実を図っていきたいと考えております。

本日はありがとうございました。

関連コラム記事

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

前立腺がん ロボット手術の名医(スーパードクター)を受診するお勧めポイント

「前立腺がん」は年々増加しており、罹患率は男性の第一位となっています。

ただ、比較的進行が緩やかで、早期発見できれば十分に根治が望めるため、死亡率は肺がん、大腸がんなどに比べて比較的良好です。

前立腺がんは尿道から離れた前立腺の外周付近から発生することが多いため、初期はほとんど自覚症状がないため、早期発見のためには採血による「PSA検査」が有用です。

排尿困難や血尿などの症状に気づいたときは、腫瘍が増大・浸潤した進行がんの可能性が高くなります。

市区町村の健康診査や職場検診などでは、多くが低料金のオプション検査を設けていますから、罹患率が増える50歳を節目にチェックしてください。

親族に前立腺がんの既往者がいる場合はリスクが跳ね上がるので、40歳からが目安です。

前立腺がんのロボット手術(ダ・ヴィンチ手術)で完治を目指すのであれば、出来る限り名医(スーパードクター)の診察と治療を受けて頂きたいと思います。

名医(スーパードクター)は手術やそれ以外の治療法でも数多くの治療手段を有しています。

また、名医(スーパードクター)は治療が上手なだけでなく、診断を的確に行うことが可能です。

間違った診断に基づいて手術を受けないように気を付けて頂きたいと思います。

前立腺がん治療選択の注意点

前立腺がんの治療には、以下などがあります。

- ①ホルモン療法

- ②手術療法

- ③放射線療法

- ④化学療法(抗がん剤治療)

一般的には前立腺がんは他のがんと比べ進行度が遅い傾向にあります。

そのため、がんの病期や進行度、悪性度、年齢、ライフスタイル、人生観などを勘案し、5年・10年後を見据え、ご本人が納得できる治療法を選択できる医師の診察を受けることをお勧めします。

高齢の場合、進行が遅く、悪性度も低い時には、すぐには積極的な治療を行わず経過を見守る監視療法も選択肢の1つとなるでしょう。

また、局所療法には手術療法と放射線療法があります。

前立腺がん治療には放射線治療も選択肢として重要です。

手術を選択の場合でも、放射線治療の選択肢が可能な総合病院での治療をお勧めします。

手術の対象となる前立腺がんの場合、放射線治療を選択しても10年後の治療成績はほぼ同等といわれています。

手術治療は、腫瘍が前立腺内に留まる「限局がん」と、一部の「局所進行がん」(前立腺の被膜や隣接する精嚢に浸潤がみられるもの)が対象です。

手術療法は、以下の3種類があります。

- ①開腹手術

- ②腹腔鏡手術

- ③ロボット手術(ダ・ヴィンチ手術)

前立腺は骨盤の奥にあるため、開腹手術よりもダ・ヴィンチ手術の方が断然有利です。

ダ・ヴィンチ手術は、腫瘍のとり残し(断端陽性率)が有意に少なく、再発率が低いことが特徴です。

ダ・ヴィンチ手術は、腹部の傷が小さく痛みも少なく、術後の尿失禁や性機能障害が比較的軽症で回復も早い。

ダ・ヴィンチ手術を得意とする泌尿器科医は、日本泌尿器内視鏡学会・ロボティクス学会の泌尿器腹腔鏡技術認定を有しているので確認をお勧めします。

直腸や骨盤壁などへの浸潤、離れたリンパ節や臓器、骨への転移があるケースは手術は難しく、他の治療法を症状に応じて組み合わせるのが一般的です。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

前立腺がんのロボット手術(ダ・ヴィンチ手術)を名医(スーパードクター)に依頼するべき理由

上記で記載のように、手術はダ・ヴィンチ手術で治療するのが有利です。

名医(スーパードクター)は、ダ・ヴィンチ手術の圧倒的な手術症例数を経験しています。

再発の場合には再手術は困難である場合が多いため、名医(スーパードクター)は、ダ・ヴィンチ手術以外の治療法も含め総合的な治療法の選択肢を多数有しています。

>>BeMEC倶楽部の日本最高峰の名医紹介サービスを受けてみる

前立腺がんの治療で名医(スーパードクター)と一般医師・専門医とどのような違いがあるのか

前立腺がんの治療で名医(スーパードクター)と一般医師・専門医とどのような違いがあるのでしょうか?

以下に前立腺がんの治療で名医(スーパードクター)と一般医師・専門医とどのような違いをまとめました。

-

①名医(スーパードクター)は、診察患者数・手術症例数が圧倒的に多い

-

②名医(スーパードクター)は、専門医では治療出来ない難しい症例の治療経験が多い

-

③名医(スーパードクター)は、一般医師・専門医が有さない先進的な治療法(手術方法)を有する

-

④名医(スーパードクター)は、数多くの治療法の選択肢を有する

-

⑤名医(スーパードクター)は、数多くの治療法の中から患者の病態、病状に合った治療法を適切に選択できる

-

⑥名医(スーパードクター)は、疾患に対する圧倒的な最新の知識量を有する

-

⑦名医(スーパードクター)は、常に新しい治療法を模索・開発し、国内外の論文や学会で報告している

-

⑧名医(スーパードクター)は、後輩に自分の知識や技術を惜しみなく教え続ける圧倒的な技量と技術を有する

前立腺がんのロボット手術(ダ・ヴィンチ手術)の名医(スーパードクター)の条件

名医(スーパードクター)の条件(一般医、専門医との違い)は上記2,3に記載していますが、前立腺がんのロボット手術(ダ・ヴィンチ手術)の名医(スーパードクター)は日本泌尿器内視鏡学会・ロボティクス学会の泌尿器腹腔鏡技術認定を有しています。

また、口コミやネットの評判、テレビ出演による情報は必ずしも当てになりません。

いくら医師でも他の分野の名医(スーパードクター)は判断が出来ません。

泌尿器科医でなければ誰が名医(スーパードクター)なのかは判断ができないので、注意が必要です。

BeMECは日本最高峰の名医(スーパードクター)紹介サービスを提供

弊社では、「名医(スーパードクター)と一般医師・専門医の違い」の基準に達し、弊社の顧問医師で整形外科の教授が推薦する「日本トップ名医(スーパードクター)」を前立腺癌にお悩みの患者様にお繋ぎ致します。

日本トップ名医(スーパードクター)は、治療はもちろん診断技術も他の医師とは次元が違います。

前立腺癌の日本トップ名医(スーパードクター)による診断、治療を受けて頂きたいと思います。

名医紹介サービスとは?利用方法や注意点も解説

病気の治療にはさまざまな方法があり、医師によっても治療方針や治療方法の意見が分かれることがあります。

高いスキルや豊富な経験をもった名医に診てもらうことで、早い段階で病気を完治できる可能性も高くなります。

しかし、一般の患者にとっては、どの医師が名医にあたるのか判断することは難しいものです。

そこでおすすめしたいのが、名医紹介サービスとよばれるものです。

本記事では、名医紹介サービスとはどういったものか、利用方法や流れ、サービス利用時の注意点なども含めて紹介します。

名医紹介サービスとは

名医紹介サービスとは、その名の通り各専門分野におけるトップレベルの医療技術をもった名医を紹介するサービスです。

病気や怪我の治療にあたって、多くの患者は優秀な医師に診てもらいたいと願うものです。

しかし、通常、私たちが病気や怪我の治療で病院を訪れた場合、どの医師がどの程度の技術や経験を持ち合わせているのか判断することはできません。

また、仮にそのような情報を開示できたとしても、医学的な知識のない一般の患者からしてみれば、その医師がどれほど優秀なのか判断するのは難しいでしょう。

そこで、信頼できる専門医を紹介し、安心して治療を受けてもらえるよう支援をするのが名医紹介サービスです。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

名医紹介サービスの利用方法・流れ

実際に名医紹介サービスを利用するためには、どういった流れで進めていくのでしょうか。

申し込みから外来受診までの一連の流れに沿って紹介します。

ヒアリング・問診

名医紹介サービスに関する詳細を説明するとともに、どういった病気や症状の治療をするのかをヒアリングします。

病気の種類や状態によっても紹介すべき名医は変わってくるため、ヒアリング・問診は不可欠です。

契約成立

顧問医師との面談が終了し、サービス内容に納得いただけたら正式な契約を結びます。

また、契約成立の時点でサービス料金の支払い・振り込みも必要です。

外来受診

外来受診の当日になったら、名医のもとを訪れ診察をしてもらいます。

名医紹介サービスによっては、専任のコンシェルジュが病院まで同行しさまざまなサポートも行ってくれるため、初めての方でも安心して診察を受けられるでしょう。

>>BeMEC倶楽部の日本最高峰の名医紹介サービスを受けてみる

こんな人に名医紹介サービスはおすすめ

そもそも病気や怪我などの治療は、名医紹介サービスを利用しなくても病院の受診は可能です。

では、なぜ名医紹介サービスを利用する患者が多いのでしょうか。

特に、以下のような人にこそ名医紹介サービスは最適です。

信頼できる医師に診察をしてもらいたい人

病気や怪我の治療にあたっては、患者と医師のコミュニケーションが欠かせません。

どの部分に痛みや違和感があるのかを医師に伝え、患者からの情報や検査データなどをもとに医師は診断を行います。

そのうえで、どういった治療法を採用するのか、その理由なども分かりやすく患者に説明することで信頼関係が生まれ、患者は安心して治療を受けることができます。

名医とよばれる医師の多くは単に手術の腕が良いだけでなく、患者とのコミュニケーションも大切にしています。

セカンドオピニオンを希望している人

同じ病気や症状であってもさまざまな治療法が存在し、医師によって判断が異なるケースもあります。

たとえば、はじめて診察を受けた病院では投薬治療が提案されたものの、セカンドオピニオンを受けた病院では外科手術が提案されるケースもあるでしょう。

どの治療法を選択するのかは最終的に患者本人の判断に委ねられますが、その判断材料とするためにも名医によるセカンドオピニオンはおすすめです。

治療における不安や悩みを解消したい人

大きな手術や長期にわたる治療をスタートする場合、多くの人は不安を抱くものです。

たとえ医師から十分な説明を受けていたとしても、「本当に大丈夫だろうか?」「ほかにリスクの低い治療法があるのではないか?」と疑問を感じることもあるでしょう。

名医紹介サービスを活用すれば、信頼できる医師と密なコミュニケーションがとれ、上記のような心理的負担も低減できる可能性があります。

名医紹介サービスを利用するうえでの注意点

さまざまなメリットのある名医紹介サービスですが、病院で診察を受ける場合と比較したときにいくつか注意しておかなければならないポイントもあります。

通院のしやすさを考慮する

紹介される名医は、必ずしも自宅や職場から近い場所の病院にいるとは限りません。

また、病気の治療方法や病状によっては、継続的な通院が必要になるケースも多いため自宅からの通いやすさなども考慮して決定する必要があるでしょう。

名医を紹介してもらえないケースがある

名医紹介サービスに登録したからといって、必ずしもすべてのケースにおいて紹介してもらえるとは限りません。

典型的な例として挙げられるのは、病気の疑いがある段階で確定診断に至っていないケースや、主治医からの紹介状が得られないケースです。

また、病気や怪我の状態が比較的軽症であり、現在のかかりつけ医や病院での治療が適切であると顧問医師が判断することもあります。

BeMECと他社の名医紹介サービスとの違い・強み

BeMECではさまざまな専門分野に特化した名医を紹介していますが、他社とどのような違いや強みがあるのでしょうか。

顧問医師による確かな目で名医を紹介してもらえることはもちろんですが、専任の看護師がコンシェルジュとなって治療をサポートしてくれます。

外来の予約や入院時の手続き、治療に関する相談や要望の医師への取り次ぎなど、サポート内容は多岐にわたります。

また、名医や顧問医師との交流会や講演会などのイベントも実施しており、自身の病気に関する最新の治療法を学べることもBeMECの特徴といえるでしょう。

>>BeMEC倶楽部の日本最高峰の名医紹介サービスを受けてみる

病気の早期治療に向けて名医紹介サービスを活用しよう

闘病生活が長く続くと誰もが不安を感じ、弱気になってしまうこともあるでしょう。

しかし、ほかの医療機関や医師の診察を受けることで、新たな希望が見えてくる可能性もあります。

また、患者と医師は信頼関係があることが前提であり、医師のなにげない言動に不信感を抱く方も少なくありません。

自分の病気の治療が今のままで良いのか不安に感じている方や、信頼できる医師に治療をお願いしたいと考えている方は、ぜひ名医紹介サービスへ登録し顧問医師へ相談してみましょう。

脊柱管狭窄症手術の名医(スーパードクター)を受診するお勧めポイント

脊柱管狭窄症手術で完治を目指すのであれば、出来る限り名医(スーパードクター)の診察と治療をお願いした方が良いでしょう。

名医(スーパードクター)は手術やそれ以外の治療法でも数多くの治療手段を有しています。

また、名医(スーパードクター)は治療が上手なだけでなく、診断を的確に行うことも可能です。

間違った診断に基づいて手術を受けないように気を付けて頂きたいと思います。

脊柱管狭窄症手術の失敗事例と注意点

脊柱管狭窄症は、軽症から中等度の患者さんのうち30%程度は手術以外の保存的治療で改善すると考えられているため、手術の決定は慎重にしてください。

手術により改善するのは脊柱管狭窄症の約70%程度(報告により若干の違いがあります)、つまり残りの30%は改善しないと考えられます。

脊柱管狭窄症は、椎間板ヘルニアや脊椎すべり症が合併しているケースがあり、手術後も痛みが続く場合があるので、手術前の的確な診断がとても重要です。

手術後に腰痛の再発が起こるケースも少なくありません。

脊柱管狭窄症の再手術による改善率は初回手術よりも低下します。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

脊柱管狭窄症手術を名医(スーパードクター)に依頼するべき理由

難しくない症例は、近くの専門医に治療してもらうので良いでしょう。

しかし、脊柱管狭窄症は手術を受けても腰痛、下肢痛、しびれが改善しない場合が少なくありません。

これは、診断が正しくない(椎間板ヘルニアや脊椎すべり症が併存しているなど)、治療が適切でない、などの理由が考えられます。

また、難しい症例や進行している症例、特に多くのリスク(高齢や心疾患、呼吸器疾患など他の疾患を有している場合など)を合併している場合は、特に総合病院の名医(スーパードクター)に手術してもらうことを推奨します。

手術時および入院中に併発疾患が悪化する場合があるためです。

脊柱管狭窄症の手術は再手術による改善率は低下するため、初回の手術できちんと治療してもらうべきと言えるでしょう。

>>BeMEC倶楽部の日本最高峰の名医紹介サービスを受けてみる

脊柱管狭窄症手術で名医(スーパードクター)と一般医師・専門医とどのような違いがあるのか

脊柱管狭窄症手術など、複雑で難しい症状の手術の場合、名医(スーパードクター)と一般医師・専門医とどのような違いがあるのでしょうか。

まず初めに名医(スーパードクター)は、手術症例数が圧倒的に多いことが挙げられます。

専門医では治療出来ない難しい症例の治療経験が多いことが理由です。

また名医(スーパードクター)は、一般医師・専門医が有さない先進的な治療法(手術方法)を有しており、数多くの治療法の選択肢があります。

疾患に対する圧倒的な最新の知識量が豊富なので、常に新しい治療法を模索・開発し、国内外の論文や学会で報告しています。

また、それらを後輩に自分の知識や技術を惜しみなく教え続ける圧倒的な技量と技術もあります。

脊柱管狭窄症手術の名医(スーパードクター)の条件

名医(スーパードクター)の条件(一般医、専門医との違い)は上記でご説明しましたが、口コミやネットの評判、テレビ出演による情報は必ずしも当てになりません。

いくら医師であっても他の分野の名医(スーパードクター)は判断が出来ず、整形外科医でなければ誰が名医(スーパードクター)かは判断ができません。

BeMECは日本最高峰の名医(スーパードクター)紹介サービスを提供

弊社では、「名医(スーパードクター)と一般医師・専門医の違い」の基準に達し、弊社の顧問医師で整形外科の教授が推薦する「日本トップ名医(スーパードクター)」を脊柱管狭窄症にお悩みの患者様にお繋ぎ致します。

日本トップ名医(スーパードクター)は、治療はもちろん診断技術も他の医師とは次元が違います。

脊柱管狭窄症の日本トップ名医(スーパードクター)による診断、治療を受けて頂きたいです。

腰痛は謎解き ~脊椎外科トップ名医の診察・治療の流儀とは(前編)~

徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学教室(整形外科)は、子供から高齢者まですべての年齢層のニーズに高いレベルで対応する「運動器」の専門家集団として、「情熱の国・徳島」において西良浩一教授を中心に国内最高レベルの診療・研究・教育を行っている。

西良浩一教授は、誰もが認める脊椎外科の日本トップ名医として、全国から来院する多くの腰痛・脊椎疾患患者に対し、「局所麻酔で行う全内視鏡下椎間板ヘルア摘出術(FED法)」などの先進的な診療・研究に取り組んできた実績を持つ。また、最新の治療法の普及と啓発のためにNHKテレビ 「プロフェッショナル・仕事の流儀」を始め数多くのテレビ番組に出演されるなど活躍の場を広げている。

世界レベルで活躍されている西良教授に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が「局所麻酔で行うFED法手術」の有用性や診察の極意と流儀についてお話を伺った。

紹介

- 氏名:西良 浩一(さいりょう こういち)

- 徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学教室(整形外科)教授(医学博士)

- 1988年 徳島大学医学部卒業

- 1994年 徳島大学大学院修了

- 1995年 アイオワ大学脊椎センター(米国)留学

- 1997年 徳島大学整形外科医員

- 1998年 同・助手

- 1999年 同・講師

- 2003年 トレド大学整形外科(米国)留学

- 2006年 徳島大学大学院運動機能外科講師復職

- 2008年 日本整形外科学会脊椎内視鏡手術・技術認定医(後方手技)に認定

- 2010年 帝京大学医学部附属溝口病院 准教授

- 2013年 徳島大学運動機能外科学(整形外科) 教授

- 氏名:小野 正文(おの まさふみ)

- 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)

- 東京女子医科大学付属足立医療センター内科 非常勤講師

- FeliMedix株式会社創業者・医療顧問

- 1990年 高知医科大学医学部医学科卒業

- 1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了

- 1998年 高知医科大学医学部第一内科助手

- 2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー

- 2001年 ジョンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー

- 2015年 高知大学医学部附属病院 准教授

- 2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授

- 2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授

① 腰椎椎間板ヘルニアとは

② 局所麻酔で行う全内視鏡下椎間板ヘルア摘出術(FED法)について

③ 出沢明教授との出会いと独自技術の進化について

④ 腰痛は謎解き

腰椎椎間板ヘルニアとは

小野先生:

先生のご専門の腰椎椎間板ヘルニアはどのような疾患なのでしょうか。また、どのような方に多いのでしょうか。

西良先生:

背骨に骨と骨の間にあるクッションのような組織が椎間板です。その内部にあるクッションが後ろの脊髄神経に向かって飛び出して、腰痛、下肢痛、足の痺れ、筋力低下を引き起こします。腰に負担のかかる職業の方、長距離運転に従事や、運動選手に多いです。

関連コラム記事

局所麻酔で行う全内視鏡下椎間板ヘルア摘出術(FED法)について

小野先生:

腰椎椎間板ヘルニアに対する、局所麻酔で行う全内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(FED法)について、概要と治療法の特徴をお教えください。また、先生がされるFED法の手術の特徴や他施設との違いをお聞かせください。

西良先生:

FED法には二種類あります。我々がおこなっているのは経椎間孔法(Transforaminal:TF法)と呼ばれるものです。局所麻酔で、後外側からアプローチします。一方、経椎弓間法(Interlaminar: IL法)はこれまで行ってきた全身麻酔Love法を全内視鏡を使用して行います。我々は局所麻酔で行えるメリットを考えTF法を行っています。8ミリ切開で、背筋に対する侵襲は最小です。翌日には退院可能で、軽作業であれば退院後より復職可能です。局所麻酔のため、高齢者や全身状態が悪い(心機能低下、肺機能低下など)方でも手術を受けることができます。

(手術では)内視鏡が神経にすごく近いところを通るので、ちょっとでも触れば神経を傷つけてしまう可能性があります。局所麻酔の場合、内視鏡が神経に近寄ったら患者さんが反応してくれるのですぐに分かります。それに対し、全身麻酔だと寝ているので神経が傷ついても分かりにくいため、全身麻酔で内視鏡手術をやる施設ではいくらかの確率で麻痺が出ています。だから、私は局所麻酔一筋なんです。

私は世界で最初に内視鏡を脊椎の横から挿入する狭窄症治療を局所麻酔で始め、それを世界に広げて有名になったため、高齢者がたくさん来院されます。特にN H K仕事の流儀に出演後は非常に多くの方が受診希望で予約が殺到しております。89歳や93歳の関東の方も徳島まで来て手術しました。心臓が悪く全身麻酔をかけたら心臓が止まるから手術は無理だと言われていた50代前半の北陸の男性も、うちだと局所麻酔なので問題ありません。腰が痛くてずっと座って歩けない状態だったのですが、手術ができてそれはもう喜んで帰られました。

世界でも、脊椎の後ろから挿入する全身麻酔の手術ばかりやっています。だから、横から局所麻酔でやっているのは珍しい、レアなんです。この手術を開発したアリゾナのトニー・ヤン先生は、私と同じく全例局所麻酔でT F法をおこなっています。ドイツの先生とディスカッションしたときに、「横から挿入すると神経を傷つけるから危険だ」っていうんです。何でかなと思って聞くと、全身麻酔でやっているからなんですね。全身麻酔したら危険なことは分かっているじゃないかと。だからアリゾナの先生も私も局所麻酔なんです。

関連コラム記事

出沢明教授との出会いと技術の独自進化について

小野先生:

先生が国内留学された帝京大学溝口病院の出沢明教授との出会いについてお教え下さい。また、帝京大学で現在のFED法の基礎を習得され、独自に発展なさったとお聞きしていますが、どのように学び、独自にさらに発展して来られたのでしょうか。

西良先生:

出沢教授はFEDを始める前、ESD(内視鏡的シリンジ使用椎間板ヘルニア摘出術)という内視鏡手技を行っておりました。全身麻酔で16ミリの切開が必要な手術です。私もESDを行っていましたので、以前より親交があり2010年に帝京大学溝口病院准教授として勤務することになったのです。そこでFEDの手技を学びました。出沢教授はその後、IL法(経椎弓間法)での狭窄症手術の開発に舵を切りました。DPEL法と呼ばれます。従来の方法より小さい範囲の皮膚の切開でできるのでそれもいい方法だと思うし、立派なゴールだと思います。ただ、全身麻酔で行うことはこれまでと同様なのです。

私は局所麻酔で行えるメリットを考え、独自にTF法(経椎間孔法)の開発を行なったわけです。私がやっている横から入れるというのは、今まで見たことない内視鏡画像の風景です。この方法の狭窄症手術は誰も手を出してない、つまりお手本がないんですよ。

ただ、やはり高齢者のためには、もうこれは絶対に局所麻酔での狭窄症手術をやるしかないとの想いでした。徳島は糖尿病患者さんが一番多い県ですし、心臓疾患も多いので大変な県ですからそれでどんどん進化させていきました。

お手本がないので、局所麻酔でどうやったら狭窄症を治せるだろうかと必死で考えながらでしたが、「後ろからの挿入ではこうやっていた、ああやっていた」という最終的なゴールは見えているんです。元々やっていた後ろから骨を削っているのを横からできないか、ということをずっとイメージを膨らませていきました。

帝京にいる時からそういう発想はあったのですが、徳島に帰ったら独自の手術トレーニングセンターがあるので、それでこのアイデアをやってみたら完璧に私の発想した通りにできて、これで絶対間違いないと確信しました。

新しい手術を開発した場合、それをすぐに患者さんに応用することはありません。トレーニングセンターでしっかりと自信がつくまで何度も手技を行います。

トレーニングセンターでは、若手に教える、腕を磨く、それとベテランは新しい手術を見つける、進化させるというのが基本です。定期的にセミナーも開いていますので、午前中はトレーニングセンターで勉強して、午後から私が実際の手術を見せますので、分かりやすいと思います。

関連コラム記事

腰痛は謎解き

小野先生:

腰痛は多くの方が悩まれており、治療が上手くいかないケースも多いとお聞きしています。腰痛診療における難しさについてお教ください。

西良先生:

内視鏡治療でも有名になりましたけど、やっぱり私が1番得意とするのは謎解きですね。

腰痛の85%は診断が難しいです。MRIで病変が見えるのはたった15%、残りの85%は謎の腰痛なので、しっかり話を聞かないと分からないんです。

足に症状が出ているものを“特異的腰痛”といい、また危ない骨折、感染や癌の転移などを伴う腰痛を“レッドフラッグ”というんですが、特異的腰痛とレッドフラッグの腰痛をあわせて15%です。それらはMRIを見ると大体(原因が)見えるので、話を聞かなくても原因が分かります。残り85パーセントは、“非特異的腰痛”といって足に症状がありません。MRIも基本問題なく原因が見えないのですが、腰に痛みがあるんですよ。

画像だけ見ていたら(原因が)見えません。この動作はできる、これは痛くてできないという話をしっかり聞いて、これはもう原因は椎間板に間違いないから、じゃあどこの椎間板なのかと考えます。そうやってある程度診断をつけてから画像を見ると、(原因が)見えてきます。関節だろうか、筋肉だろうかと言い出したら、いっぱいあるじゃないですか。この人の原因は絶対に関節だ、と分かったうえで見ていくと、その人の微妙な関節の変化が見えてくるんです。

そうじゃないとMRIの枚数はいっぱいあるし、いっぱい情報があるので、それ全部を見ていたら何十分もかかってしまいます。画像診断医と違うところは、ぼくらには問診の情報があります。問診があるからひたすら話が聞けるので、この辺が原因じゃないかと絞っていけます。

後半に続く

記事監修 小野正文について

小野正文 教授(医師・医学博士)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学 教授

東京女子医科大学足立医療センター内科 非常勤講師

日本肝臓学会専門医・指導医・評議員

FeliMedix株式会社 創業者・医療顧問

高知大学医学部大学院医学研究科卒。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、メタボ肝炎の研究・診断・治療の我が国を代表する「トップ名医・研究者」の一人。NASH研究の世界的権威である、米国Johns Hopkins大学 AnnMae Diehl教授および高知大学 西原利治教授に師事。2011年から10年に渡り、診療指針の基準となる「NAFLD/NASH診療ガイドライン」(日本消化器病学会・日本肝臓学会)作成委員を務める。

受賞:2000年第13回日本内科学会奨励賞受賞, 2008年第43回ヨーロッパ肝臓学会(EASL)、

2008 Best Poster Presentation Award受賞など国際的に高い評価を得ている。また、NASHに関する和文・英文の著書・論文数は400編を超える。

代表論文:Lancet. 2002; 359(9310), Hepatology. 2007; 45: 1375-81, Gut. 2010; 59: 258-66, Hepatology. 2015; 62: 1433-43, Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan 17, など

マンジャロ®皮下注とは?「脂肪肝や肥満」治療も期待できる新薬!?

最強の糖尿病治療薬

GIP/GLP-1受容体作動薬「マンジャロ®皮下注」が2023年4月にいよいよ発売になります。

自宅で皮下注射が出来る注射薬なのです。

しかも週1回の注射で良いのですよ!

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

血糖現象だけでなく、体重減少効果も抜群!

さらに、凄いのはこれまでにない体重減少をもたらしてくれることです。

これまでの週1回の注射薬(トルリシティ皮下注)と比べても効果は抜群です。

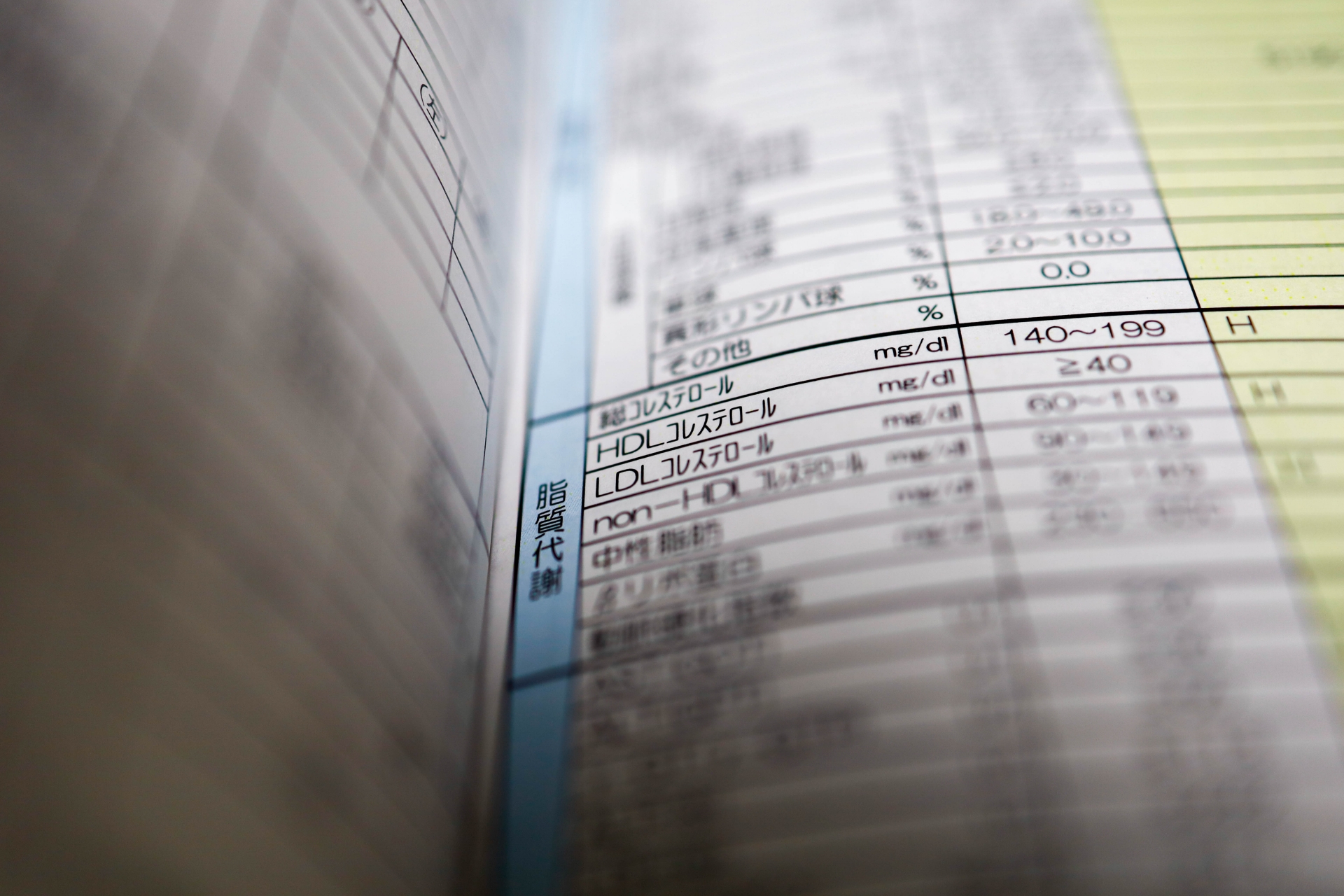

日本人に対する治療では、血糖値の指標であるHbA1c(過去1~2か月の血糖の平均指標)が大幅に低下し、体重も大幅に低下します。

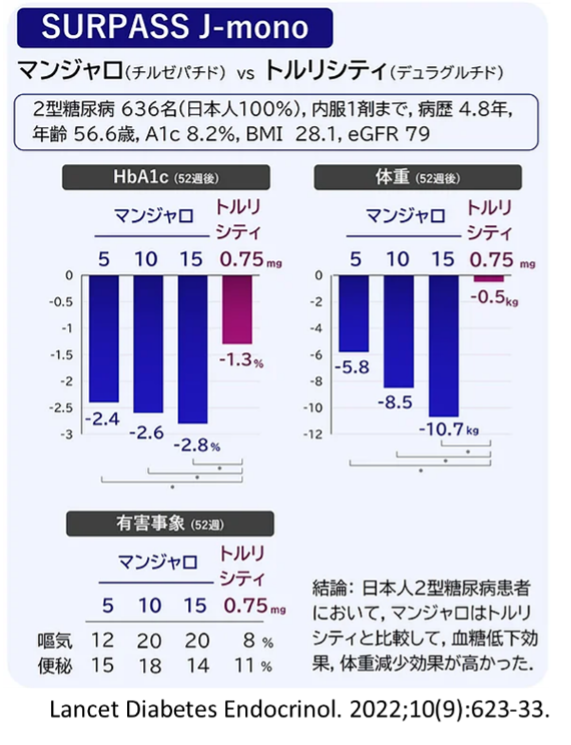

2型糖尿病患者636名(病歴4.8年、年齢56.6歳、HbA1c 8.2%、体重78kg、BMI 28.1、eGFR 79 )に対し、52週間(約1年)投与した結果、

|

Hb1Ac |

体重 |

|

|

マンジャロ 5mg |

-2.40% |

-5.8kg |

|

マンジャロ 10mg |

-2.60% |

-8.5kg |

|

マンジャロ 15mg |

-2.80% |

-10.7kg |

非常に強い血糖低下および体重減少効果が認められました。

副作用は、嘔気(12~20%)、便秘(15~18%)と若干多めでした。

低血糖は、他の薬剤併用がない方の場合はほぼないとのことでしたので安心して使用できます。

詳細は下記の動画をご覧ください(ただし、医療関係者向けとなっています!)

横浜市立大学分子内分泌・糖尿病内科の寺内康夫教授がお話されています。

とても分かりやすい内容です。

医療関係者向け| マンジャロ(チルゼパチド)SURPASS J-mono試験動画 (lillymedical.jp)

関連記事:「肺がん」における人間ドックのワンポイントアドバイス

脂肪肝に対しても効果的!?

肥満の方にも朗報ですが、私の専門である脂肪肝(NASH:非アルコール性脂肪肝炎など)にも効果が期待されますね。

私が診ている糖尿病を有する肥満患者さんも期待して待ってる方がたくさんいますよ。

関連記事:高級人間ドックや会員制人間ドックと一般の人間ドックの違いとは?

マンジャロの作用機序について

GIP(グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド)とGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)の両インクレチンの作用を単一分子に統合した国内初のGIP/GLP-1受容体作動薬です。

もともとインクレチンは胃や十二指腸を食べ物が通過した際に分泌されるホルモンです。

このため、食後の満腹感を感じさせるホルモンとも言えます。

マンジャロは2種類のインクレチンに作用することにより従来よりも強力に食欲を抑えてくれます。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

自己注射の仕方

(詳細は医師にお伺いください)

BeMEC倶楽部の人間ドックは大学病院が共同で作り上げた高級会員制人間ドックサービスを提供

BeMEC倶楽部では、大学病院との共同でつくり上げた高級会員制人間ドックを提供しています。

その人にとってどのような検診が理想的なのか、具体的なメニューを提案し、できるだけ身体に負担をかけないよう配慮します。

また、専任の看護師がつき人間ドックの予約を代行してくれたり、検診後に異常や気になることがないか連絡をし、万が一の際には提携の医療機関や医療顧問とのカウンセリングも調整します。

また、BeMEC倶楽部ではもともと名医紹介サービスを提供しているため、病気が見つかった場合には無料でトップ名医の紹介を受けることもできます。

早期発見・早期治療が大切?乳がん予防のためにも人間ドックを受けよう

「乳がん」は、若い世代でかかる人が多い癌です。

*女性が一生の間に乳がんになる確率は10人に1人 !!

*罹患率は女性のがんの第1位、でも死亡率は第4位です。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

乳がんは増加・若年発症の傾向

がんは年々増えており、より若年から発症するようになっています。

他の癌よりも早く30~40歳代で急激に増えます。

乳癌罹患者数 は97,812例(2019年)と多く、女性が一生の間に乳がんになる確率は10人に1人とされています。

また、罹患率は女性のがんの第1位です !!

関連記事:高級人間ドックや会員制人間ドックと一般の人間ドックの違いとは?

乳がんは早期に発見できれば経過は良好です。

乳がんは早期発見であるほど治癒率が高い病気です。

2センチ以下の腫瘍の場合(リンパ節への転移がない場合)は、約90%の人が10年以上生存可能です。

また、乳がんは小さいうちに発見できれば、女性にとって大切な乳房を温存した治療を受けることができます。

早期発見につなげるためにもセルフチェックや定期検診を心がけましょう。

乳がんの罹患率はがんの第1位ですが、死亡率は第4位です。

理由は、早期に発見できる可能性が高く、早期に治療すれば治る「がん」だからです。

関連記事:喫煙は肺がん発症の高リスク?人間ドックで「胸部CT検査」を勧める理由とは?

乳がん人間ドックは正しく受けましょう。

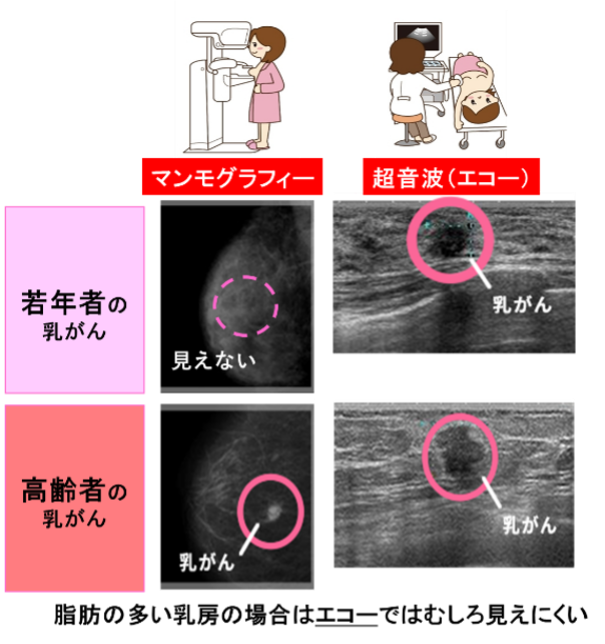

乳がん検診はマンモグラフィー検査が重要です。

区市町村の健診でも実施しており30歳になったら全員が毎年受けてください。

ただ、若い方の場合は高濃度乳腺のため、マンモグラフィーでは乳がんが見つからないケースも多いのです。

このため、是非とも、人間ドックで超音波(エコー)検査も併せて受けてください。

両方の検査を受けることで、あなたとあなたの家族が救われます。

関連記事:乳がん診断による精神的影響とマンモグラフィ検査の重要性|Humming(ハミング)

BeMEC倶楽部の人間ドックは大学病院が共同で作り上げた高級会員制人間ドックサービスを提供

BeMEC倶楽部では、大学病院との共同でつくり上げた高級会員制人間ドックを提供しています。

その人にとってどのような検診が理想的なのか、具体的なメニューを提案し、できるだけ身体に負担をかけないよう配慮します。

また、専任の看護師がつき人間ドックの予約を代行してくれたり、検診後に異常や気になることがないか連絡をし、万が一の際には提携の医療機関や医療顧問とのカウンセリングも調整します。

また、BeMEC倶楽部ではもともと名医紹介サービスを提供しているため、病気が見つかった場合には無料でトップ名医の紹介を受けることもできます。

喫煙は肺がん発症の高リスク?人間ドックで「胸部CT検査」を勧める理由とは?

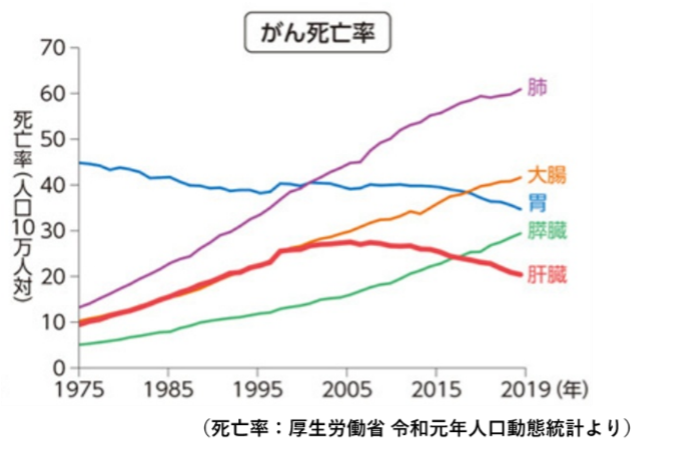

がん死亡率第1位は肺がん

最近、「肺がん」で亡くなる人が増えています。

がん死亡率の第1位です。

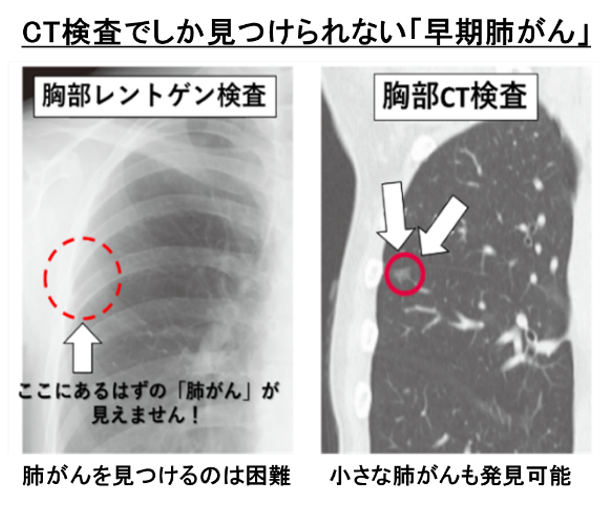

それなのに、人間ドックで「胸部レントゲン検査」だけで充分と思ってないですか!?

「胸部レントゲン検査」では肺がんはなかなか発見できません。

「早期肺がん」は胸部レントゲン写真では見えません。

「胸部CT」でなければ発見できないのです!

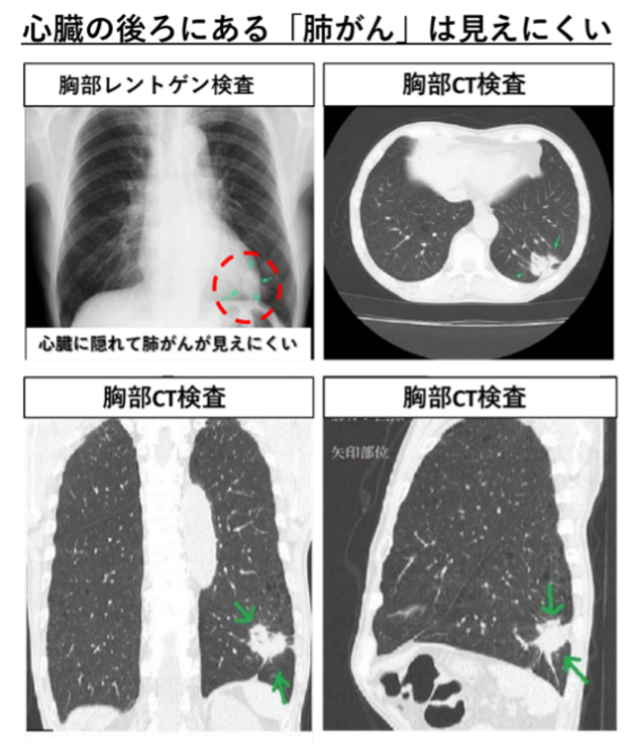

こんな場所にある「肺がん」、結構大きな「肺がん」でも、胸部レントゲン写真では心臓の陰に隠れて見えません。

「胸部CT」なら簡単に見つけられます。

肺がんが心配なら、人間ドックでは「胸部CT検査」を必ず受けましょう!

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

関連記事:肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について|西春内科・在宅クリニック

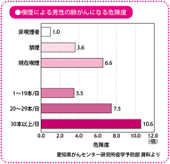

喫煙は肺がん発症の高リスクです!

タバコを吸う方は、吸わない方の6倍以上の高いリスクです。

多くの本数を吸う方の方がよりリスクが高くなります。

家族や同僚、友達に喫煙者がいる場合は、間接喫煙にも気を付けて!

ブリンクマン指数 (喫煙指数):一日に吸うたばこの本数と喫煙年数をかけた数値

例えば毎日1箱(20本入 り)を20歳から吸っている40歳の人は、20本×20年=400となります。

この数値が400を超えると肺がんを発症する危険性が高くなり、600以上は肺がんの高度危険群といわれています。

心当たりがある方は今すぐに禁煙を!

関連記事:高級人間ドックや会員制人間ドックと一般の人間ドックの違いとは?

BeMEC倶楽部の人間ドックは大学病院が共同で作り上げた高級会員制人間ドックサービスを提供

BeMEC倶楽部では、大学病院との共同でつくり上げた高級会員制人間ドックを提供しています。

その人にとってどのような検診が理想的なのか、具体的なメニューを提案し、できるだけ身体に負担をかけないよう配慮します。

また、専任の看護師がつき人間ドックの予約を代行してくれたり、検診後に異常や気になることがないか連絡をし、万が一の際には提携の医療機関や医療顧問とのカウンセリングも調整します。

また、BeMEC倶楽部ではもともと名医紹介サービスを提供しているため、病気が見つかった場合には無料でトップ名医の紹介を受けることもできます。

高級人間ドックや会員制人間ドックと一般の人間ドックの違いとは?|費用やサービス内容、入会方法を解説

健康経営に取り組む企業が増えていることもあり、人間ドックへの関心が高まっています。

人間ドックと聞くと、一般的な健康診断のように不特定多数の利用者が次々と検査を受けるというイメージが強いですが、高級人間ドックや会員制人間ドックとよばれるサービスもあります。

本記事では、一般的な人間ドックと、高級人間ドック、会員制人間ドックは何が違うのか、費用やサービス内容などもあわせて紹介します。

人間ドックの種類

一口に人間ドックといっても、多くの医療機関で受けられる一般的な人間ドックだけでなく、高級人間ドックや会員制の人間ドックといった種類も存在します。

それぞれどのような違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。

一般的な人間ドック

一般的な人間ドックとは、もっとも多くの方が受診している人間ドックです。

通常の健康診断よりも健診項目は多く、およそ50〜100項目程度を検査します。

検査の日程は半日程度の場合が多く、検査結果は後日自宅へ郵送されます。

高級人間ドック

高級人間ドックとは、一般的な人間ドックよりも検査内容が充実し、医療機関独自のアメニティサービスや高級な食事などが充実したコースです。

医療機関によってもサービスの内容は異なりますが、多くの場合、プライバシーが確保された特別室が設けられています。

また、一般的な人間ドックでは用いられることが少ない最新鋭の医療機器が使用されたりと、検査の精度も高い傾向があります。

高級人間ドックは日帰りのコースもあれば、検査内容によっては1泊2日程度の日程で行われることもあります。

会員制人間ドック

会員制人間ドックは、高級人間ドックと同様に特別なサービスが充実し、プライバシーも確保されています。

また、医療機関によっては最新鋭の医療機器で詳細な検査も可能です。

高級人間ドックとの最大の違いは、会員一人ひとりにメディカルチームや顧問医がつき、検査の後も継続して健康管理を行う点にあります。

万が一、病気が見つかった場合にはその医療機関で治療を受けられるほか、状態によってはほかの医療機関へ紹介することもあります。

そのため、一般的な人間ドックや高級人間ドックのように検査料金を支払えば受けられるというものではなく、高額な入会金と年会費を支払わなければなりません。

関連記事:名医を探す方法・探し方とは?後悔しない治療のために知っておくべきこと

検診内容の違い

人間ドックの種類によっても検診内容に違いが見られます。どういった検診を行うのか、3つの人間ドックの種類に応じて詳しく解説しましょう。

一般的な人間ドック

一般的な人間ドックで共通して受けられる項目としては、以下の内容が一般的です。

- 1.内科診察

- 2.身体計測

- 3.眼底・眼圧検査

- 4.肺機能検査

- 5.腹部超音波

- 6.聴力

- 7.心電図

- 8.胃部X線または胃カメラ

- 9.胸部X線

- 10.検尿

- 11.検便

- 12.血液検査

上記に加えて、オプションとしてマンモグラフィ検査や婦人科検診、前立腺腫瘍マーカーなどの検査を受けることもできます。

高級人間ドック

高級人間ドックは医療機関が独自で提供している検査も多いため、必ずしも共通の検診内容とはいえません。

一般的な人間ドックでの項目以外では、代表的なものに以下があります。

-

- 1.頭部MRI

- 2.甲状腺超音波

- 3.マンモグラフィ検査

- 4.骨粗鬆症検査 など

会員制人間ドック

会員制人間ドックも高級人間ドックと同様、医療機関が独自で提供している検査が多くあります。

検査項目自体は、一般的な人間ドック、および高級人間ドックで行われている内容とほとんど同じですが、最新の検査機器を利用できる場合も多く、より高度で精密な検査が可能です。

さらに、会員制人間ドックならではのさまざまな付加サービスを提供しているところも少なくありません。

付加サービスの詳細は「会員制・高級人間ドックの特徴」で紹介します。

費用や値段の違い

人間ドックの種類によっても検査にかかる費用は大きく異なります。

一般的な人間ドックと高級人間ドック、そして会員制人間ドックの費用相場をそれぞれ紹介しましょう。

一般的な人間ドック

一般的な人間ドックは検査内容やコースによっても変わりますが、半日程度の日帰りであれば3〜6万円程度が相場です。

会社員の場合、一般的なコースや検査内容のみ会社負担とし、社員の希望によって追加の検査を行う場合には差額分を自費で支払う場合が多いようです。

高級人間ドック

高級人間ドックの場合は、日帰りコースの場合で10万円程度、1泊2日のコースで15〜20万円程度が相場となっています。

医療機関によっては、会員登録をすることで割引を受けられるところも多いようです。

会員制人間ドック

会員制人間ドックは、一般的な人間ドックや高級人間ドックのように、1回あたり◯万円という費用がかかるものではありません。

まず、初回に入会費を支払い、その後毎年年会費を支払うことで人間ドックを受けられます。

費用は医療機関によっても異なりますが、入会費で150〜300万円、年会費は50万円程度が相場となっています。

会員制・高級人間ドックの特徴

高級人間ドックや会員制人間ドックでは、一般的な人間ドックにはないさまざまな付加サービスが提供されています。

どういったサービスが受けられるのか、代表的なものをいくつか紹介しましょう。

高級人間ドックの特徴

高級人間ドックでは、以下のような付加サービスを利用できます。

- 1.高級レストランでの食事

- 2.プライバシーが確保された個室の利用

- 3.会員専用の通路

- 4.専任のコンシェルジュ

不特定多数の利用者がいる一般的な人間ドックとは異なり、プライバシーが確保されているほか、検査の際に待ち時間がないことも大きな魅力といえるでしょう。

会員制人間ドックの特徴

会員制人間ドックでは、以下のような付加サービスを利用できます。

- 1.管理栄養士による継続的な食事指導

- 2.アンチエイジング治療

- 3.最新の医療機器、治療法による施術

会員制人間ドックは、検査だけでなく食事指導やアンチエイジング治療など、継続的にさまざまな医療のサポートを受けられるのが最大の特徴といえます。

会員制・高級人間ドックが富裕層や経営者に人気な理由

会員制人間ドックや高級人間ドックは、一般的な人間ドックに比べて検査費用が高額です。

そのため、特に富裕層や企業経営者に向けたサービスといえるのですが、なぜこういった人間ドックが支持を集めているのでしょうか。

大きな理由のひとつに、会員のプライバシーが確保されていることが挙げられます。

経営者の健康状態というのは、ときに企業経営に大きな影響を及ぼします。

「経営者が大病を患っている」、「健康状態に不安がある」という情報が外部に漏れた場合、株価に影響します。

そのため、特にセンシティブな情報である健康状態が万が一外部に漏れないよう、高い費用を支払ってでも会員制人間ドックや高級人間ドックを受けたいというニーズが高いのです。

会員制・高級人間ドックの入会方法について

会員制人間ドックや高級人間ドックを受けるためには、入会手続きを経る必要があります。

各医療機関が用意している申込書や、入会金を支払うための口座振替依頼書などに記入した後、それぞれの医療機関で審査が行われます。

審査に通過した場合、入会金と初年度年会費を支払い、人間ドックを受診できるようになります。

自分に合った人間ドックの選び方

自分に合った人間ドックを選ぶためには、主に以下の3つのポイントを念頭に置いておくことが重要です。

- 1.どのような検査項目に対応しているか

- 2.予算内に収まるか

- 3.人間ドックを行う医療機関

特に重要なのが、どのような医療機関で人間ドックを行うのかということです。

検査の結果、万が一深刻な病気が見つかった場合に備え、レベルの高い医師による診療を担保できる大学病院や、契約医療機関で人間ドックを受けることが理想的といえるでしょう。

BeMEC倶楽部の人間ドックは大学病院が共同で作り上げた高級会員制人間ドックサービスを提供

BeMEC倶楽部では、大学病院との共同でつくり上げた高級会員制人間ドックを提供しています。

その人にとってどのような検診が理想的なのか、具体的なメニューを提案し、できるだけ身体に負担をかけないよう配慮します。

また、専任の看護師がつき人間ドックの予約を代行してくれたり、検診後に異常や気になることがないか連絡をし、万が一の際には提携の医療機関や医療顧問とのカウンセリングも調整します。

また、BeMEC倶楽部ではもともと名医紹介サービスを提供しているため、病気が見つかった場合には無料でトップ名医の紹介を受けることもできます。

まとめ

高級人間ドックや会員制人間ドックは、一般的な人間ドックとは異なりプライバシーが確保され、健康情報が外部に漏れる心配もなく安心して受診できるメリットがあります。

経営者にとっては便利なサービスといえますが、万が一に備えて適切な治療を受けられる医療機関を選ぶことも重要です。